凌宗成,空间科学与技术学院教授、博导,行星科学团队课题组长,国家级领军人才。研究领域为行星科学与深空探测,研究方向为行星遥感与光谱学、行星化学与地质学。他深入参与“嫦娥”“天问”等重大深空探测任务,参与编制了世界首幅1:250万月球岩石类型分布图。获得2015年十大天文科技进展奖、中国矿物岩石地球化学学会第18届侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖、首次火星探测任务先进个人、山东省创新榜样、山东大学 2025 年度优秀教师(“四有”好老师)等奖项和称号。

当嫦娥六号月壤在拉曼光谱激发下,浮现出月球背面镁环的矿物学密码;当“天问一号”带回的数据,揭开火星北部平原的水蚀变奥秘。这些突破性成果的背后,都离不开一位“逐梦深空”的科研人——空间科学与技术学院凌宗成教授。他将国家深空探测的宏伟蓝图,化作学子们触摸星辰的阶梯。他的故事,正是梦想扎根沃土、信念照亮星空的生动诠释。

拓荒:从零开始,筑起学科高地

2008年,刚从美国华盛顿大学学成归国的凌宗成,面临着几乎“从零开始”的困境。彼时山东大学尚无行星科学研究方向,国内该研究领域也正处于蹒跚起步阶段。

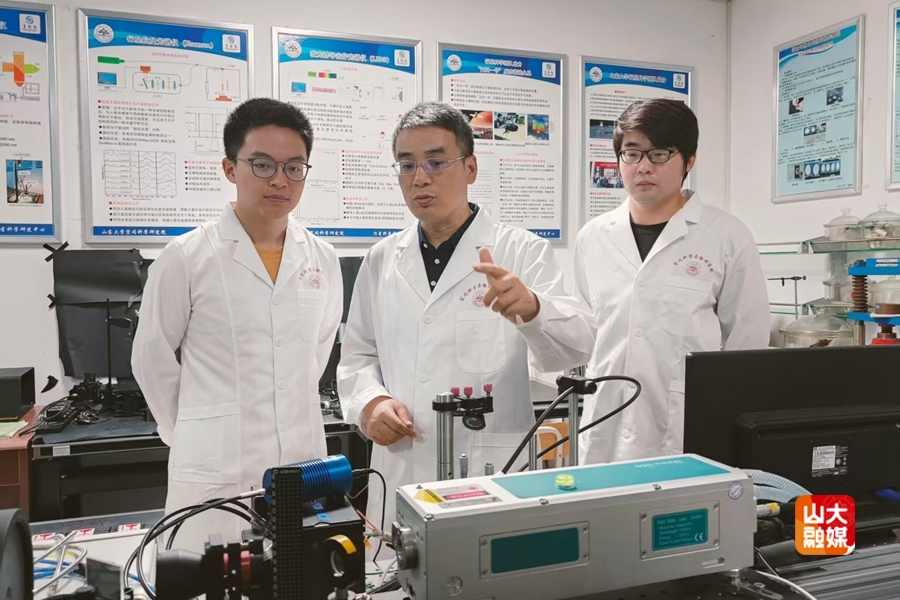

“没人、没教材、没设备,就连申请第一笔科研基金,都是摸着石头过河。”没有团队,便从学院吸纳志同道合的教师,没有课程体系,便远赴海外“取经”。连续多年牵头举办暑期学校,将《行星科学导论》《行星遥感与光谱学》等核心课程引入山大课堂,更将最新探测数据融入教材。在学校的鼎力支持下,学院购入了大型仪器激光显微拉曼光谱仪,为行星物质分析搭建起关键技术平台,也为团队特色研究筑牢了根基。

如今,当初的“两人团队”已成长为国内颇具影响力的行星科学团队,行星环境模拟实验室、月球样品实验室等多个专业平台相继建成,为团队开展嫦娥五号、六号月壤研究奠定了基础。

育人:以“探月”为课堂,燃筑梦火种

“做星辰大海的弄潮儿”,这是凌宗成对学生的殷切期许。他打破传统课堂边界,将“嫦娥”“天问”等国家重大深空探测任务搬进课堂,让课本上的理论变成可触摸的科研实践。他积极联动国家天文台、国家空间科学中心等单位,为学子们搭建起接触前沿研究、开拓国际视野的桥梁。

“教育不是简单的知识传递,而是要让学生找到自己的坐标。”对学生的培养方式,凌宗成秉持“引导式”理念——给予充分的信任与放手、不设限发展的具体路径,让学生在科研中自主探索、自主成长。他常说,“自主性”是科研路上的“金钥匙”,鼓励学生从本科阶段便主动参与科研任务,一步步成长为团队的中坚力量。

他持续优化课程体系,为学生搭建更广阔的国际化交流平台,让他们能够在“读万卷书”的同时“行万里路”,紧跟国际研究前沿,为航天强国建设积蓄力量 。

凌宗成始终强调“理论与实践并进”,要以开放思路突破学科壁垒,建立跨学科的思维能力,这既需要扎实的专业知识,更需要浓厚的兴趣力量支撑。在他的引领下,学生们交出了一份份亮眼答卷:检测月壤矿物组成特征、自主搭建光谱仪地面原型系统、探寻火星盐类成因乃至潜在生命痕迹。每一项创意探索,都是好奇心与“打破砂锅问到底”精神的结晶。

他重视学术能力与综合素养的双向培养,每周组织组会,锻炼学生的学术表达能力。他更关注学生的全面发展,定期组织集体体育活动,时刻叮嘱学生:“科研要坐得住冷板凳,身体更要扛的住。”

他以“爬山”比喻科研:这是一场长途跋涉,登顶的关键在于“坚持”。他还谆谆嘱咐学生:“遇见瓶颈很正常,至少读过一百篇文献,才能真正认识一个研究领域,急功近利的心态是要不得的。”

在他的悉心培育下,学子们或投身航天工程、或入职企业、或留在高校从事科研教学工作。他们都找到了适合自己的道路,找到了照亮未来的人生航向。

求索:向深空而行,赴国家之需

“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”这十六字探月精神,是凌宗成引领学生成长的精神坐标,更是他自身科研之路的指南针。从嫦娥一号到嫦娥六号,他深度参与每一次探月任务。从数据预处理到月壤矿物分析,每一个环节都留下了他的身影。他带领团队十年磨一剑,成功绘制世界首幅1:250万月球岩石类型分布图,用实干诠释“国家深空探测事业需要什么,我们就做什么。”

为了让科学家精神深植学生心中,他带领学生参观郭永怀纪念馆,在党支部活动中讲述深空报国情怀。他将“众人拾柴火焰高”的协作理念,融入课题组,让学生在不同环节各展所长。

谈及未来,凌宗成满怀期许:希望在学校的支持下,继续把行星科学队伍做大做强;深化课程体系改革,打造全链条知识体系的特色学科;引入人工智能技术处理行星大数据,从行星光谱探测载荷技术中寻找新突破;以热爱为帆、坚守为桨,在行星科学的浩瀚海洋中继续破浪前行。

从黄海之滨的玛珈山,到38万公里外的月球。凌宗成用17年的坚守证明:作为教师,不仅要传授知识,更要点燃学生心中的火种,带领他们在未知的星空中,开辟属于中国的探索之路。他和团队在无垠宇宙中写下的每一个“山大答案”,正照亮着更多人筑梦星海的征途。