怎样让红色文化变得可知可感而又生动有趣?如何让大家在新的参与方式中爱上红色文化?2022年成立的学生红途红色剧本演绎社的小伙伴们,用剧本演绎这种当代青年喜闻乐见的方式讲述党史故事,让越来越多的人成为党史故事的“粉丝”。

学生红途红色剧本演绎社,是由马克思主义学院团委指导,集剧本创作与演绎、红色文化传播为一体的文化艺术类社团组织。社团从重温党史、创作剧本再到情景演绎,打造一站式红色剧本演绎服务平台。创作党史主题、中华传统文化主题等剧本十余部,开展演绎活动900余场,覆盖2万余人。获得中国国际大学生创新大赛(2024)铜奖、“浪潮杯”2024年大学生新文科实践创新大赛金奖等奖项。

让我们走进这群志同道合的小伙伴,听他们讲讲那些亲历的精彩与感动。

社团创立者之一、马克思主义学院2021级本科生张凯钧:一直在做自己喜欢的事情

初中的一次历史课上,讲到革命先辈的故事的时候,历史老师问,如果是你们的话,是否能作出同样的选择?这个追问让张凯钧心中一动。此后,每当读到先辈们的事迹,他都会追问自己这个问题。那之后,他对历史和政治的兴趣越来越浓厚,对于如何把这两个学科的知识讲得有意思,从而打动人、影响人尤其感兴趣。高考结束后报志愿,他首选了自己喜欢的马克思主义专业。

“大学入学第一课,王韶兴教授通过讲故事的方式让大家明白蕴含其中的红色文化,这种方式打开了我的思路。我就想,能不能用讲故事的方式讲道理,把沉浸式体验和红色文化学习结合起来?”

这一问题成了张凯钧成立社团的起点。2022年冬季,张凯钧和一群志同道合的伙伴,一起协商选择了社团成员最感兴趣的党史红色题材作为创作核心,备受同龄人喜爱的“剧本杀”形式作为传达载体,在学院的帮助下,红途红色剧本演绎社就此成立。

将想法转化为现实并非易事。从建立剧本创作流程化和标准化体系,到打造具有创作特色机制的剧本创作库;从对剧本受众定位模糊到明确核心受众目标,建立起剧本良性测试机制,面对剧本创作、作品审核测试等一系列挑战,张凯钧和他的初创团队从零开始,一步步摸索前行,将专业理论不断融入实践创作,最终形成党史故事剧本杀创作、测试、演绎“生产链”,社团实现了剧本的流程化和标准化创作,拥有了包括山大在内的多所大中小学演绎服务目的地,并创立了一个品牌赛事——以践行传播马克思主义为主题的实践调研大赛。

张凯钧还围绕“红色剧本演绎”创业,获得了企业的创投资金。

“是喜欢,让我选择了马克思主义专业;也是想把自己的喜欢分享出来,所以成立了这个社团。”研究生阶段,张凯钧会继续在山大就读自己喜欢的专业。

谈到社团后续发展,张凯钧说:“我们依旧会努力提升剧本质量,不断创作出新的高质量红色题材剧本,迭代剧本创作库。希望可以通过我们的努力增强玩家的历史代入感,让玩家能从历史人物的视角,感受今天幸福生活的来之不易,也希望更多有着共同理想与热爱的小伙伴加入红途社团这个大家庭。”

主持人、马克思主义学院2022级本科生乔小然:人总该是个理想主义者

2023年4月,乔小然在班级群里看到红途社团招募剧本主持人的信息,乔小然想试一试。当晚,她见到了社长张凯钧,听他简单梳理了社团原创的《三湾》剧本,约定下周末亲身体验后再“上岗”。第二天下午两点,正在上课的她收到张凯钧的消息,“小然啊,我们四点钟要开《三湾》,你能搞定吗?”有点懵,有点不确定,来不及多想,课间十分钟,乔小然扫了辆共享单车奔去拿剧本。一小时后,她上场了。接踵而来的是极度紧张、头脑空白,又有道具出错等状况不时来个磕绊。但现在回想,乔小然笑笑,“怎么说呢,其实开就开了。”

后来,乔小然主持过很多剧本,开场就自曝“间谍”身份的玩家吓她一跳,兴致寥寥的沉默让她心累,在二三十人的剧本中周旋会耗尽能量,“《三湾》的题我都能背下来了,有时候都不太有情感波动和共鸣了。”

去年寒假,乔小然去临沂费县支教,也给当地孩子开红途社团的剧本《三湾》,给他们讲历史故事,放相关视频。有个孩子个头不高,每次上楼梯时,乔小然都会拉他一把,再一次交流中,她顺口说道:“以前有些红军营养不良,没比你高多少,但是他们得翻雪山、过草地,这可比楼梯高多了。”就是这个孩子,在玩剧本、听故事时哭了。活动结束后,乔小然和孩子们一起吃饭,听到他们还在不停讨论,感叹红军多么辛苦。当地条件有限,乔小然每天吃馒头配素菜,“有段时间没吃荤腥,我觉得身上都没力气了,但看到孩子们在剧本中的收获,我一下子又‘活’过来了。”

在一场给山大学生开展的《三湾》中,还是在沙盘游戏环节,玩家们扮演攻打长沙的红军部队,只差一步就能获胜,其中一个女生突然哭得稀里哗啦,乔小然以为她为输掉游戏失落,连忙安慰,“实在难受的话,我们再加一局让你把这个走完。”女生却边哭边说,“我们现在这么厉害了,也没打下来,当时那群人是怎么坚持下来的。”平静的心湖掀起惊涛巨浪,将所有的麻木漠然吞噬殆尽,远处红日升起,那是最初的激情与理想。

支教时,讲台下的眼睛扑闪着期待和好奇,太过灼热的明亮。每当看到这样的情景,乔小然仿佛看到鲜活的、不同的生命奔涌而来,共同沉浸、铭记、感念……折让她生发出一往无前的热情和勇气。

团支书、马克思主义学院2024级研究生李修源:让大家从红色历史的倾听者变成参与者

2022年,李修源就经常听张凯钧聊起红途剧本的种种事情,会帮着测测本、优化机制,2023年,他正式加入社团。第一次参加社团活动是在喧闹的“百团争鸣”现场,自己拿着大喇叭去纳新。后来,组织社团的大小事务成了他日常的一部分——给各学院做新生入学教育、给入党积极分子做培训活动……组织好一场剧本杀活动,要从跟单位对接洽谈,到落实时间、场地、人物,再到招募志愿者、确定主持人、采写、宣发等工作。“有时候在外面还有其他工作的时候,突然一个新的合作就来联系了,那我肯定要顶上去。”

年前,李修源带领社团部分成员参加了首届大学生新文科实践创新大赛。临近比赛的夜晚,他和团队伙伴一起反复敲定展示材料,经常到深夜十二点多。他不禁感叹道:“我们一块打比赛的伙伴中有一个正在考研,从功利角度来看,忙这个比赛对她用处不大,但我们一说需要她,她立刻就来了。”这位伙伴身上迸发出的热爱让他深受触动,也增强了对这一集体的认同感。李修源自己也是个“大忙人”,在读研究生、学生干部、本科生兼职辅导员、党支部青年委员……,“累肯定是有的,但我一直秉持‘乘兴而来,尽力而归’的观点,当发现自己真正热爱的事时,我愿意将‘有止境’的自己投入到‘无止境’的工作中。”

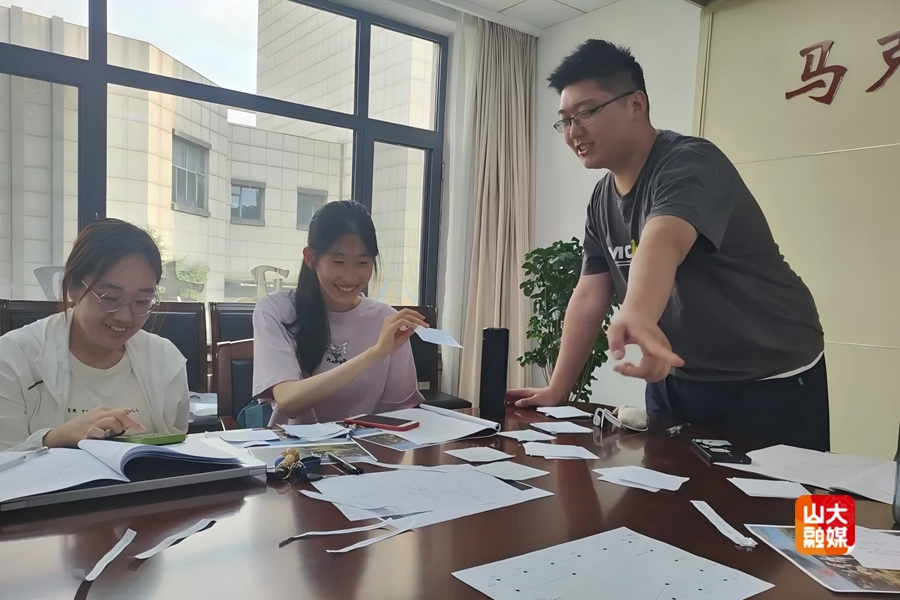

右三为张凯钧

新文科实践创新大赛中,他们荣获全国金奖(第六名)。李修源说他们还是没有做到最满意,“我希望,对红色历史的学习能慢慢变成大家的日常,大家也能慢慢从红色历史的倾听者变成积极主动的传播者。”

主笔、马克思主义学院2021级本科生申展浩:让有意义变得有意思

高中便开始尝试文学创作,积累了一定文字功底,带着对党史与党的创新理论传播的热情,申展浩与初生的红途社团一拍即合,开始了独特的创作之旅。

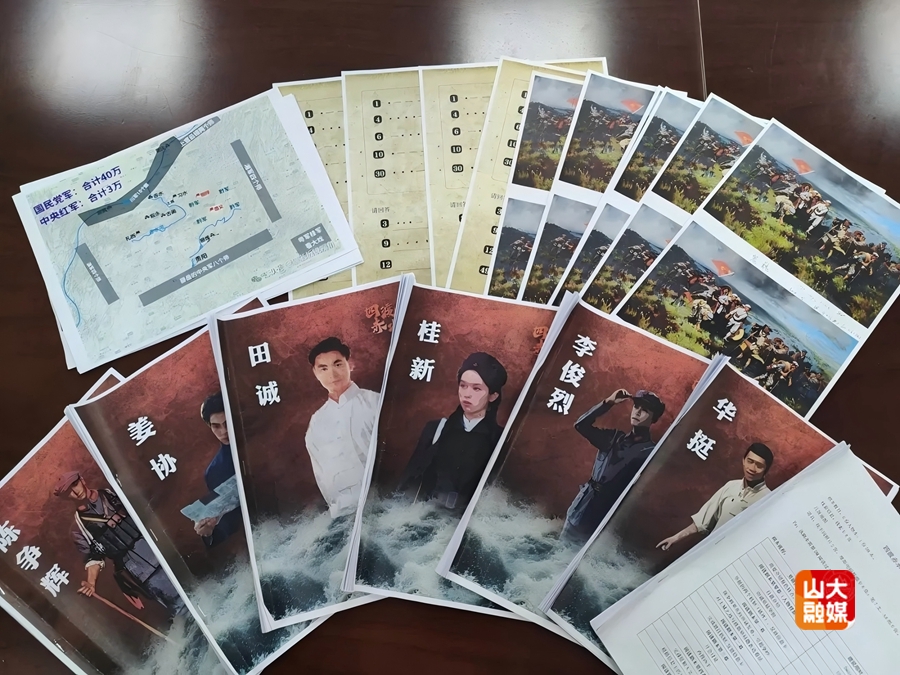

申展浩创作的剧本是《四渡赤水》,选择这个主题,是因为他对这次战役比较熟悉,也想把自己钻研的党史真实、生动的一面通过剧本演绎的方式传递给大家。写作剧本前,他用了大约一个月的时间,去济南各演绎社玩比较有名的红色主题剧本、研究社团原有的剧本,潜心学习剧本杀的写作方式、人物关系设计、流程推进等技巧。准备工作完成后,申展浩写了一个剧本的大纲,包括故事梗概、人物设定及人物关系等。经过讨论完善后,社团专门成立了一个《四渡赤水》写作小团队,6个人负责人物分剧本的创作,2个人负责剧本中沙盘推演等机制的创作,申展浩负责统筹推动写作进展。

在历时半年的剧本创作过程中,团队成员经常聚在一起讨论、写作,“我们查阅了很多党史文献,在符合历史事实的前提下力求人物丰满,情节饱满。”比如,剧本中的桂新这个人物,是我军在战争过程中俘虏的国民党军队中的一名卫生员,剧本中,通过一系列事件的推动,促使她的思想慢慢转变,最终成为忠诚的八路军战士。此外,剧本还侧重展示了我们党的组织建设和情报工作在“四渡赤水”战争中发挥的重大作用。剧本初稿完成后,团队又组织了多次“试本”,对大家反映的“推理太复杂”等问题进行了一一改善,最终形成定本。申展浩说,剧本的写作成功既来自他们对革命文化的信念,也得益于“心往一处想、劲往一处使”的团队协作精神。

除了剧本写作,申展浩还主持过两次《四渡赤水》的公开演绎,在主持间隙,会跟玩家分享一下相关的党史知识。“很有成就感,能用一种吸引人的方式,让大家熟知这段历史,对我来说是最好的进步与最大的成长。”

申展浩说,未来,自己将继续以青年之声讲述红色故事,以创新的方式传承红色精神。