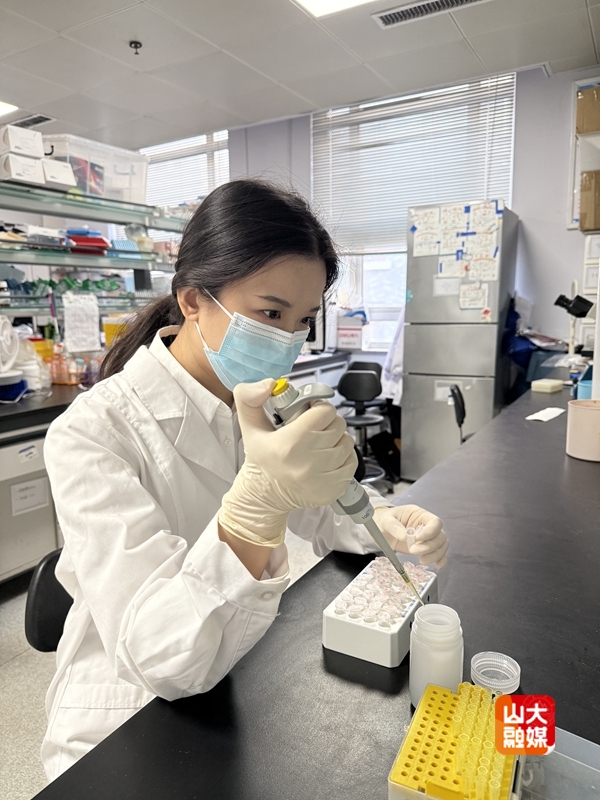

在趵突泉校区基础医学院的一间实验室中,有一盏灯会彻夜亮起,褚晴晴有时会在这里独自通宵完成她的实验采样,凌晨的实验室浸在蓝白冷光里,机器发出规律的嗡鸣。褚晴晴的笔尖悬在记录册上方,表盘数字跳到既定时间后,她拉上防护手套,金属器械在托盘上碰出清脆声响……往试管架贴标签时,窗外泛起蟹壳青的天光,四小时后,同样的取材过程,她要再来一次。

褚晴晴,基础医学院2020级博士研究生,师从易凡教授。通过基础研究手段应用,开展新靶点、新机制系统性研究,深入探究高血压及靶器官损伤机制及治疗策略。围绕临床、动物及细胞层面研究,创新性地发现在高血压及衰老进程中,内皮GPR813是促进心肾损伤的关键靶点,完善了GPR183的胞内机制,丰富了氧化型胆固醇促进衰老的分子理论基础,为临床诊断肾脏损伤和衰老以及治疗高血压等疾病提供了新策略。相关成果发表于心血管Top期刊Circulation Research,5年平均影响因子20.3,并被评选为当期重点推荐。攻读博士期间,参与两项国家自然科学基金及一项山东省自然科学基金项目立项申请,获得山东大学学术之星奖、优秀研究生等荣誉。

锚定临床难题,找到自己的跑道

高血压是全球第一大慢性病。据世界卫生组织(WHO)统计,全球约13亿人患有高血压,患病率超30%,每年因高血压相关疾病死亡人数达1000万以上。这类临床高发却没有药物可以根治的疾病,是褚晴晴的导师易凡教授及其课题组重点关注的方向。在研究过程中,褚晴晴将目光聚焦于血管内皮细胞——这类细胞对血压调控至关重要,但其功能障碍的具体机制尚不明确。在血管内壁,这一层薄如蝉翼的内皮细胞像精密的水闸调节着血流压力,但岁月和疾病正让这道“闸门”锈蚀失灵。“我们通过转录组测序等技术,发现GPR183在高血压及衰老的肾脏中显著上调,且特异性表达于内皮细胞。”她解释道,“干预这一靶点能有效减轻心脏和肾脏损伤。”通俗地说,在高血压和衰老的肾脏里,这种名为GPR183的蛋白异常活跃,这就像血管内皮上的故障信号灯,当精准关闭这个异常信号时,受损的心脏和肾脏竟出现明显修复迹象。这个发现如同找到血管维修的钥匙孔,不仅为早期诊断提供了预警雷达,更让研发靶向药物成为可能,为驯服高血压这头猛兽带来新希望。

取得这项成果的过程并不轻松,由于研究对象是小鼠的内皮细胞,需要在100-200微米级别的基础上进行肠系膜阻力动脉的分离,同时要保证样本的体外活性,这对实验的精细程度要求极高。同时,为了深入研究这类细胞的作用机制,历经多次试验,褚晴晴最终选定了昼夜节律调节分子,研究发现,样本的测定结果会受到时间点的影响。结合前人关于昼夜节律分子影响研究的经验,以及前期的测定结果规律,最终她选择了凌晨十二点、凌晨四点、早上八点、中午十二点、下午四点、晚上八点这六个时间点进行样本的采集。整个实验阶段,大概有十天,褚晴晴会通宵待在实验室进行活体取材,凌晨12:00的样本需要从11:30开始取材到12:30结束,因为离下一次取材的时间短,她会在实验室休息一会儿,然后继续准备下一次取材的用具。

谈及科研体会,她说:“我觉得做科研,最要紧的就是一定要对自己诚实,要实事求是,要知道这个过程绝对不会是一帆风顺的,要坦然面对这种曲折。”

目前,褚晴晴进行的这项研究仍然在靶点探究的阶段,真正落实到临床还需要很长一段时间,例如药物作用于一般动物和灵长类动物的药效探究,然后还需要对药物的安全性进行评估,在此基础上才能进行临床药物开发。

漫漫长路,在严谨与温情中成长

不知不觉间,褚晴晴已经在医学这条道路上走了十年。她说,自己的性子很适合从医,因为“能够沉得下心,耐得住寂寞,有忍耐力”。读博过程中,家人给了她很多鼓励和宽慰,尤其是实验结果不如意,遭遇瓶颈时。

导师易凡教授也给予她很多指导和帮助。提及导师,她的语气中充满敬意:“易老师既是我的学术领路人,也是生活导师。从课题设计到论文定稿,他总能用专业视角指出关键问题。他对待科研工作非常认真严谨,也非常注重对我们工作严谨性的培养。”易凡教授常跟学生们强调“基础研究要为临床服务”,倡导从临床难题中提炼科学问题,注重培养学生的独立科研能力与批判性思维,以“科研需要理性,但医学离不开温度”激励学生,支持学生探索医学与生物信息学、材料科学等领域的融合创新。这些理念深深地影响了褚晴晴,她说:“能成为他的学生,我非常荣幸。”

科研是长跑,生活需“留白”

高强度的科研学习与工作,让褚晴晴深刻体会到了“身体是革命的本钱,张弛有度才能走得更远”的道理,坚持在科研之外为生活“留白”。她热爱爵士舞和羽毛球,空闲时间会进行舞蹈练习,也常与同门约战球场杀上一局。观影也是她的放松方式之一,经常会观看或者回顾一些经典影片,这些作品给了她停下了思考的时间,“我前几天刚重温了《阿甘正传》,影片中“纯粹而坚韧”的精神让我很有感触。”

提到过去一年的收获与遗憾,“首先是文章的成功见刊,其次是12月份成功拿到博士研究生毕业证,都为自己十多年的医学求学之路画上了圆满的句号。”褚晴晴说道。

博士期间,除了高血压的相关研究外,褚晴晴和课题组的其他成员还关注了老年人的易发疾病以及衰老对人体组织器官产生的影响。今年,她将赴北京某医院继续科研工作。她说,自己仍然会继续“衰老及相关器官变化”的课题研究。

面对从学生到科研工作者的身份转换,她有些忐忑,但也充满了动力。她说:“医学是场马拉松,微小进步都是对初心的滋养。就像我在微信签名写的——‘不要假装努力,结果不会陪你演戏’。只要坚持,属于你的花期终会到来。”