[本站讯]近期,山东大学环境科学与工程学院刘汝涛教授团队在新污染物环境行为与毒性机理研究领域取得系列新进展。相关成果发表在Environmental Science & Technology (10.1021/acs.est.5c01254)、Environmental Science & Technology (10.1021/acs.est.4c13148)、Environmental Science & Technology (10.1021/acs.est.4c06163)、Water Research (10.1016/j.watres.2024.121562)等国际知名期刊上。

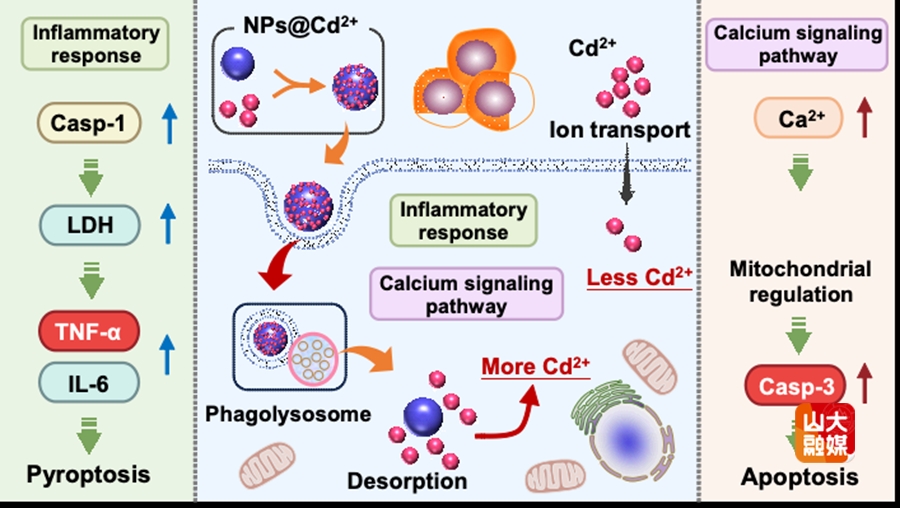

纳米塑料(NPs)是全球关注的新兴污染物。尽管目前研究表明NPs可以放大环境污染物的生物毒性,但其具体机制尚不清楚。团队研究发现NPs诱导更高的镉(Cd2+)细胞摄取量以及NPs负载的Cd2+在细胞内的解吸附行为,是NPs放大Cd2+细胞毒性的先决条件。在致毒途径的鉴定中,研究人员通过转录组测序和表型监测发现,炎症反应途径和钙(Ca)信号通路是导致Cd2+细胞毒性放大的主要分子事件。NPs协同Cd2+,更大程度地激活了炎症性caspase-1依赖途径和Ca2+-线粒体-caspase-3途径,从而诱导了更严重的细胞焦亡和凋亡事件。研究阐明了NPs作为污染物毒性放大器的实际机制,为准确评估复合污染中NPs的风险提供了重要见解。

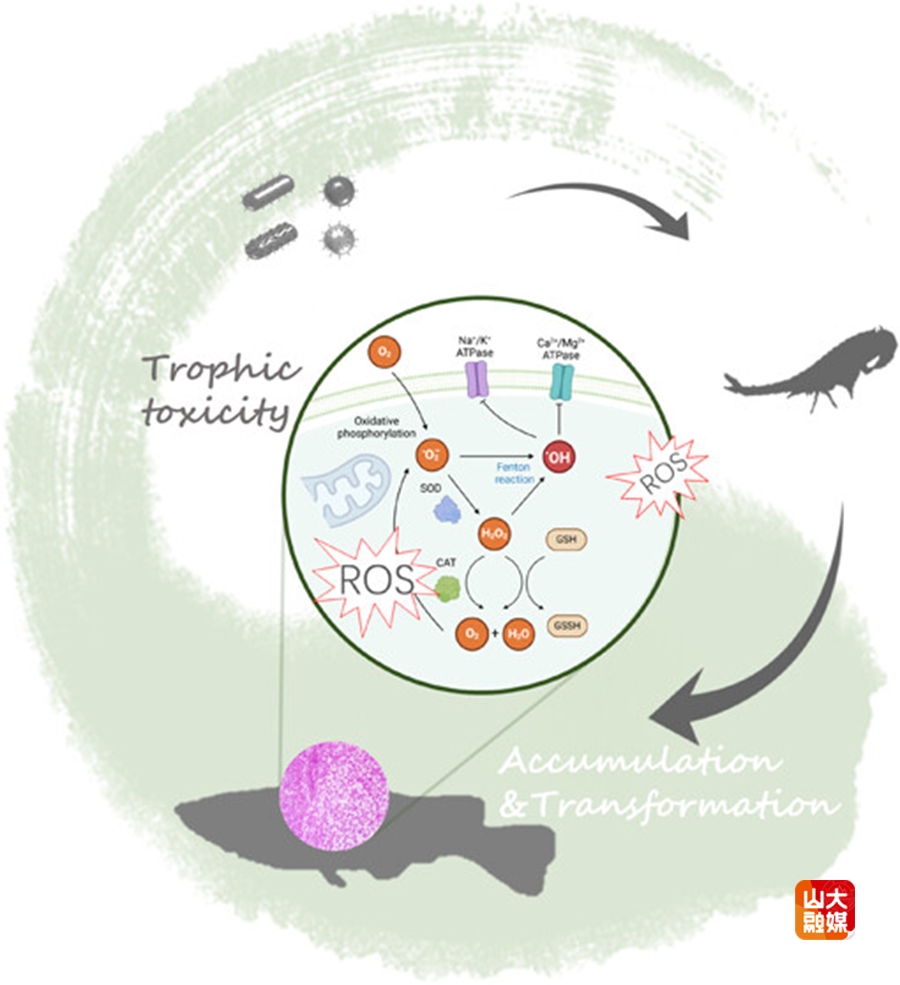

团队探究了水生食物链中工程纳米颗粒(ENP)的环境行为和毒性,重点关注了它们的生物吸收、净化和营养转移效率。研究人员发现虽然没有观察到生物积累或生物放大,但ENP的特性和生物转化显著影响了它们在Eubranchipus vernalis-Oryzias latipes食物链中的吸收和净化率。研究还强调了颗粒特性和暴露途径对毒性的影响,揭示了氧化应激导致的线粒体损伤和细胞功能障碍。就ENP特性而言,硫化和表面涂层积累强烈降低了O. latipes的毒性。上述研究表明,食物链基于不同ENP成分的积累和转化强烈调节水生毒性,这有助于理解ENP的环境归宿。

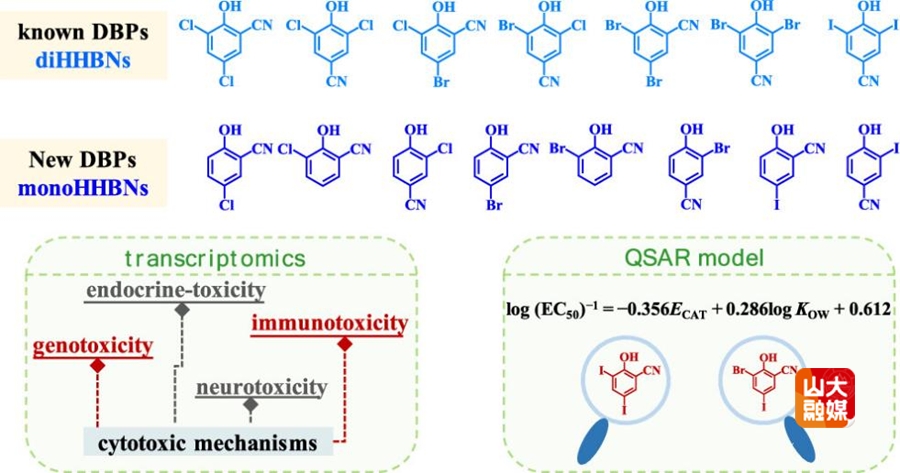

此外,团队在饮用水中检测并鉴定出八种新型一卤代羟基苯甲腈类消毒副产物,并对其毒性效应与机制进行了科学解析。结果表明,新型一卤代羟基苯甲腈在饮用水中的浓度为0.04-1.83 ng/L,其细胞毒性高于多种已知一卤代芳香族消毒副产物。转录组分析表明,一卤代羟基苯甲腈对CHO-K1细胞的主要致毒机制为免疫毒性和遗传毒性,并具有一定的致癌潜力。定量结构-活性关系模型表明,氧化应激和细胞摄取效率是影响其细胞毒性的重要因素,并凸显了饮用水中潜在的碘代羟基苯甲腈(如3,5-二碘-2-羟基苯甲腈)在未来研究中的重要性。上述发现对于更好地理解芳香族消毒副产物在饮用水中的健康风险具有重要意义。

相关研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等项目的资助。