[本站讯]近日,山东大学空间科学攀登团队在空间辐射与矿物相互作用研究取得新进展,成果以“Formation and Spectral Characteristics of Color Centers in NaCl Induced by Space Radiation”为题在期刊Journal of Geophysical Research: Planets(JCR Q1,影响因子3.9)正式发表。论文第一作者为空间科学攀登团队行星课题组博士研究生潘辰安,通讯作者为付晓辉教授。

无大气天体缺乏大气层与全球性磁场的保护,长期暴露在复杂的空间辐射之中。这使其表面矿物直接与太阳风、高能粒子以及宇宙射线等空间辐射相互作用,并引发一系列物理与光学性质的改变。近年来,小行星探测与陨石研究发现,NaCl作为一种蒸发盐类广泛存在于Itokawa、Ryugu以及Ceres等发生水蚀变的小行星。已有研究推测,空间辐射可能导致小行星表面NaCl形成晶体缺陷色心(color center)而呈色,并在光谱上出现特征性的吸收。初步遥感探测指出,在Ceres、Europa以及火星等天体上均可能存在含色心缺陷的NaCl。为了深入研究空间辐射与NaCl相互作用机制和光谱效应,本研究开展了氢离子、高能电子、X射线和紫外线(UV)辐照实验来模拟空间辐射。

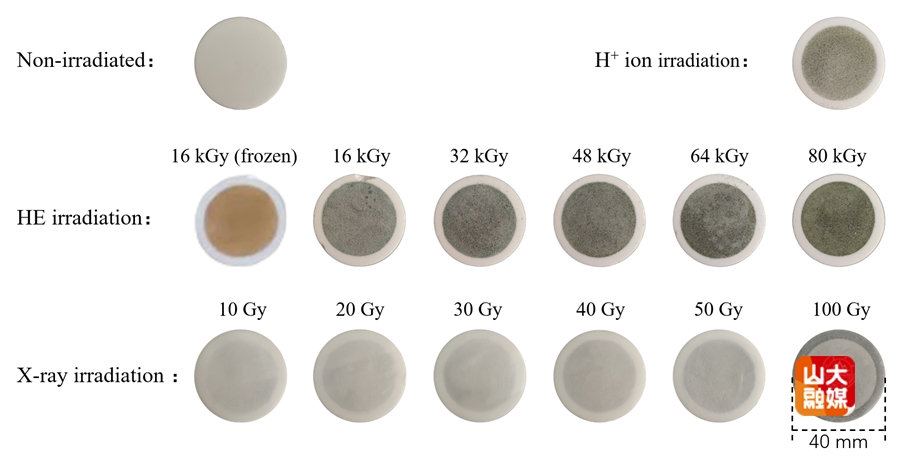

图1:辐照实验前后NaCl样品的颜色变化

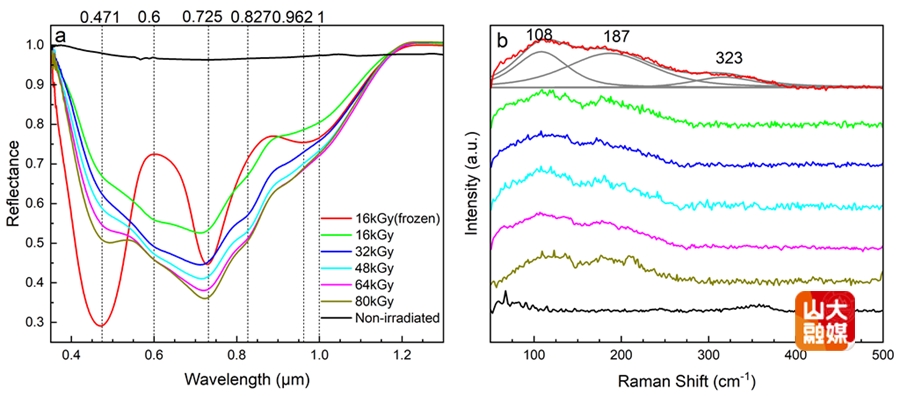

图2:高能电子辐照前后NaCl样品的可见近红外光谱(a)和拉曼光谱(b),(a)中虚线及数字表示不同类型色心的吸收峰中心位置

研究发现,辐射后NaCl样品(除UV实验)均发生颜色变化,从原来的白色转变为棕灰色(图1),指示了色心的形成。UV实验中未能形成色心,推测与其能量、辐照通量等不足有关。不同类型的辐射所形成的色心类型不同,在H⁺离子注入实验中只观察到简单的F和M色心,在高能电子辐照(图2)和X射线辐照实验中形成了Vk等更复杂的色心类型。此外,温度同样在色心演化中发挥重要作用,低温(-17°C)更有利于F中心的保留,而室温条件则促使F中心向M中心等更复杂色心转化。研究还发现,随着辐射剂量的增加,色心吸收峰附近的吸收带加深。这表明随着辐射剂量的增加,NaCl晶体内部形成的缺陷数量也随之增加,从而增强了光吸收能力。

本研究对未来深空探测任务也有启示意义。可见-近红外光谱在色心识别、类型区分上具有更高的敏感性与分辨率。与之相比,拉曼光谱虽可用于指示色心的存在,但不能有效区分色心类型。因此,在未来无大气天体、火星等深空探测任务中,推荐将可见-近红外光谱与拉曼光谱分析联合应用,以实现对含色心NaCl更精确光谱识别与解译。

该成果得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助。