[本站讯]“摸排学生动态和学习生活情况,落实日报告、零报告制度,进行政策宣讲、普及防疫知识,安排面试、复试场地,核查在校情况、排查安全隐患,走访宿舍、开展心理疏导,应对突发事件……”有这么一群人,他们与学生面对面、肩并肩、心连心,24小时全天候服务,是校园“排头兵”、学生的“守护者”,也是同学们状态的“稳定剂”、学习的“催化剂”、心理的“柔软剂”。他们坚守岗位,用“辛苦指数”换取师生的“安全指数”;他们以校为家,通过尽心守候践行初心使命;他们事必恭亲,全力保障在校学生的健康安全。他们有一个共同的名字——辅导员。

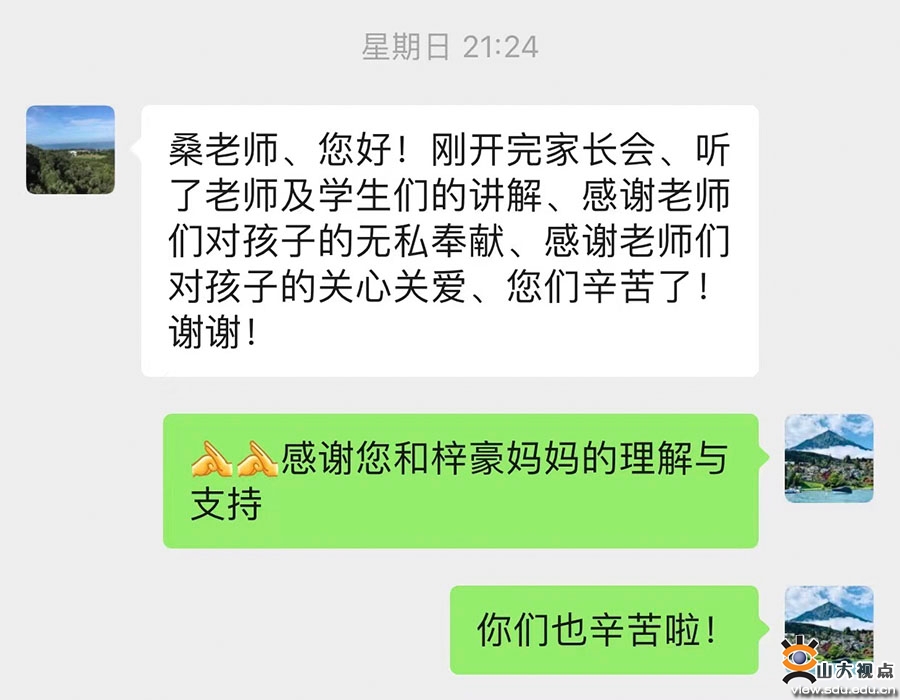

在数学学院辅导员桑军帅看来,“每一个学生的背后,都是一个家庭”。作为一名辅导员,在校园封闭管理的特殊时期,认真落实核酸抽检、流调排查、考勤追踪、思想引领、心理疏导等各项学生教育管理工作,24小时守护学生“不打烊”,是于非常之时,担非常之责。他相信,只要全校师生团结起来,共同努力,一定能够排除万难,共克时艰!

数学与统计学院辅导员赵宇轩是学院在校内办公的唯一一名男辅导员。自3月28日正式入驻22号公寓楼,充实的工作内容将他每天的日程排的满满当当:分发条形码,给学生送书、取材料,安排面试、复试场地,核查在校情况、排查安全隐患,解决宿舍同学个性化需求,与学生谈心谈话,除了充当学校的志愿者,每天都在与学生以不同的方式沟通。在这段忙碌的日子里,他的脑海中经常浮现一句诗:耐他风雪耐他寒,纵寒已是春寒了。现如今,办公室窗外桃花正开,“倒春寒”马上就结束了,“一个温暖、充满生机和活力的校园即将回到我们身边。

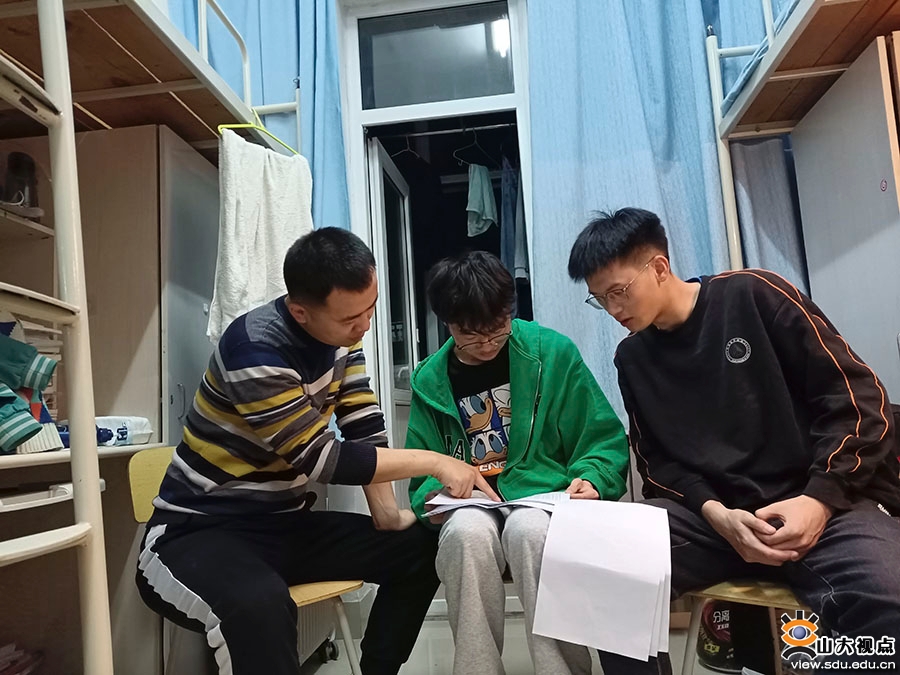

环境科学与工程学院辅导员李紫薇在校园封控管理期间经常性“突击检查”学生宿舍,了解所带学生上网课情况,充分了解学生学习诉求,网课通畅情况。学风端正是她对学生提出的重要要求,在这个特殊时期也不能放松。为了督促学生养成良好的习惯,她经常和同学们一起上课,提高学生学习效率。除了“进宿舍”,她还严格落实每日“晚点名”、“核酸抽检每日报”,守好学生的安全底线。她告诉自己和学生,好的生活习惯是靠辅导员和同学们一日日的坚持养成的,只有师生共长才能更平稳的度过这段特殊时期。

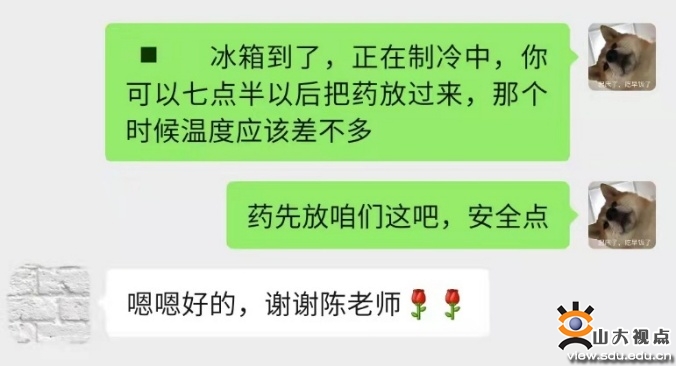

“看,这台冰箱,就是我们学生需要的。”封闭管理的第二天,一位学生焦急地来到外国语学院辅导员陈诺的办公室,“老师,我储存药品的专用小冰箱坏了,怎么办?我的药需要2-8度冷藏,否则药就失效了。”这位同学的病情是陈诺早就知道的,安抚好学生情绪后,她第一时间上报了院领导,并跑去协调宿管中心、校园超市以及学生食堂能够实现冷藏的设备。同时,学院迅速行动采购了一台冰箱供同学们后续使用。“十分感谢学校老师们的帮助,在这样的特殊时期解决了我的燃眉之急,在外院学习生活特别安心”,这位学生一直在道谢。这几天,分发防疫物资、给崴脚的学生送电动车去做核酸、帮助同学们传递校外必需物资……一件件暖心的小事,组成了学院老师们的抗疫生活。“对于同学们来说可能是值得感动的,但是对于辅导员老师们来说,将关心关爱学生落实到解决实际问题中去,这就是日常”。

马克思主义学院周金龙不仅是一名兼职辅导员,还是一名志愿者,在他看来,陪着学生、一路同行,是学校每一位教职医务员工的份内工作和应尽责任,也是每一位教职医务员工的最大心愿。“尽职尽责、心系学生,确保学生健康成长,是我们每一位山大人的共同梦想。”

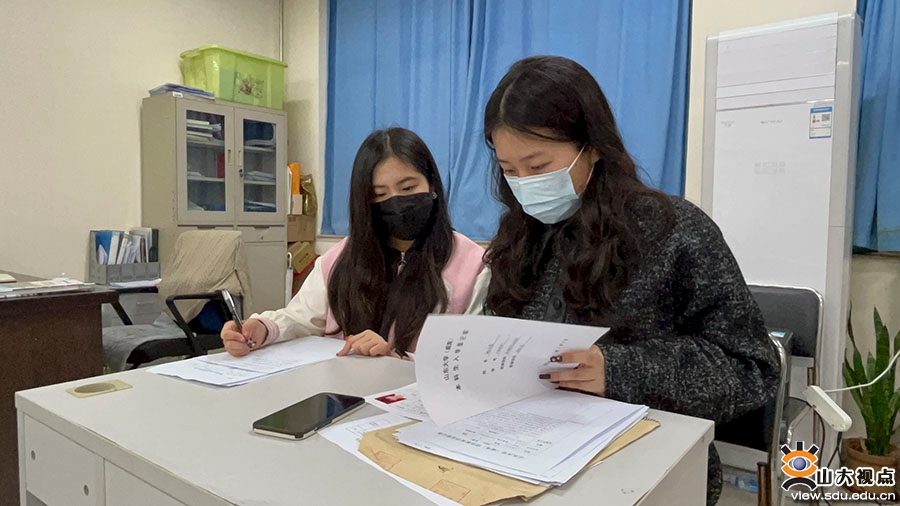

张亚茜是集成攻关大平台教务秘书、也是兼职学生辅导员,校园封控管理后,平台研究生招生、学生事务管理等工作依旧有序推进,有条不紊。而她通过微信工作群、朋友圈,花式催促学生核酸检测的做法,既让同学们感觉轻松有趣,又拉近了与学生们的距离。“我经常把学校各种有趣的图片拍下来然后编辑发送到群里,以便提醒、督促各位同学进行核酸检测,让学生在被图片幽默到的同时,潜意识中也能督促学生完成核酸检测。”

“从晨光熹微到灯火阑珊,这些天我是志愿员,是统计员,是送货员,是咨询员,但我更是一名高校辅导员。住在哪里不重要,我更希望陪伴守护好学生,做好学生的知心人、暖心人、安心人。”机电与信息工程学院辅导员姜文如是说。

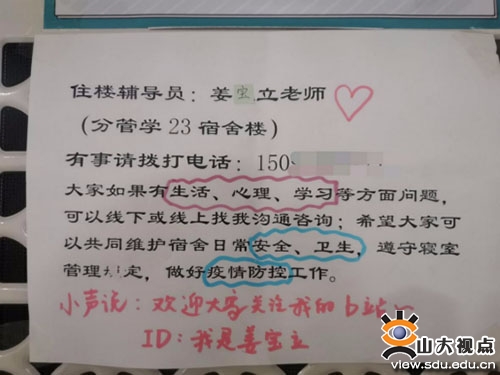

商学院辅导员姜文立进驻了学23号楼,成为驻楼辅导员。作为一名拥有将近2600粉丝的UP主,在搬进23号楼的第一天,就以网名“姜宝立”特有的亲切方式向大家传达了自己的工作内容和联系方式,并且鼓励同学们,如果有心理、学习或者生活方面的问题,积极与他进行沟通,用独特的“温柔力量”,温暖学生的心灵。

在了解到学生们有丢沙包的想法之后,能动学院辅导员李垚就立即组织了学生一起缝制沙包,“这样即能提升他们的动手能力,也能增进交流,还能满足同学们丢沙包的愿望,一举多得”。李垚在做志愿者储备动员的时候就和学生们说:请大家保持乐观心态,我们要做到:逢战则喜、敢打必赢、有我定胜!

机械工程学院本科毕业班辅导员杨鑫哲为做好物资发放、就业推进、文稿撰写及学生紧急事件处理等工作,连续两晚奋战到凌晨,到了第三天,他因睡眠不足眼睛长了“麦粒肿”。他笑称,这是身体送给他的一枚奖章。同学们看在眼里、记在心里,悄悄地在他的临时住宿点放了些水果,走访学生时甚至还“收获”了奶糖和娃哈哈AD钙奶。“学生的小食品令我感动满满,我要带着这份感动,精耕细作做好毕业生个人发展工作,为毕业班学生成长发展保驾护航”。夜晚11点,他在与学生结束谈心谈话时这样说。

机电与信息工程学院辅导员原泽一度过了二十多天以校为家的生活,和学生们同吃同住,了解学生们的生活状态,就大家在衣、食、住、行、学习等方面遇到的问题进行座谈,努力做好学生们的知心人。“虽然忙碌,却也幸福,我会因为学生的一句‘原姐辛苦了’而感动,也会因为拍照查寝时大家的欢声笑语而驻足。期盼疫情早日退散,万物自由之时,你我能相遇于每个喧闹的地方。”

历史文化学院辅导员曹明明在住校的第一天上午,就有一个学生匆匆冲进了办公室:“给你,不够我那儿还有。我还要做核酸赶去上课,先走了。”留下曹明明对着零食“热泪盈眶”。“学生就像‘反哺’的孩子,几乎每天都会因为猝不及防的感动徘徊在‘破防’的边缘。疫情当前,我们确实是在共克时艰,但是某种意义上说,这也是一段如沐春风的奇妙旅程。”

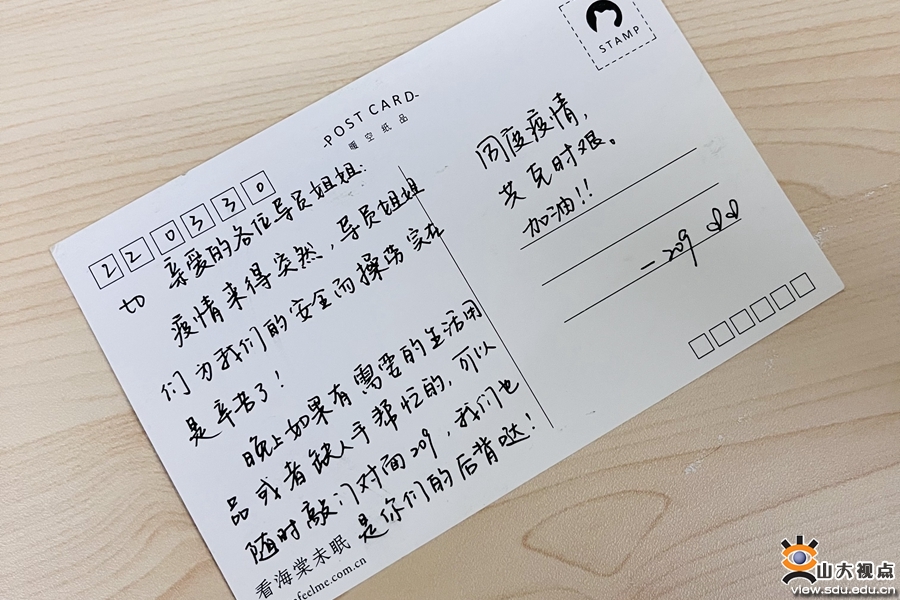

被分配到14号楼入住,对门、隔壁都是自己的学生,管理学院辅导员王自然其实是有些忐忑的,怕自己不能很好地融入学生们。但这个小小的顾虑,被一张来自邻居209宿舍的“小纸条”驱散了。相互温暖,砥砺前行,大概说的就是这样的感受。王自然特别感谢在背后支持自己的学生们,对她来说,学生们是她的后盾,是希望,也是她要坚决守护的对象。

千千晚星,汇成星河。正如2003年时担任外国语学院辅导员的赵婷,现在的她是一名上海抗疫志愿者,她说她要把这种爱和善传递下去。特殊时期,你在,我在,我们在,变的是名字和面孔,不变的是辅导员的身份、对学生的关爱、对工作的责任、对党和人民的忠诚。