[本站讯]近日,集成电路学院/未来技术学院钱凯教授团队在“医工交叉”领域取得新进展,成功研发了一种从结构到生物力学功能全面仿生天然椎间盘的智能水凝胶椎间盘假体。该成果由山东大学与中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院骨科黄伟敏团队合作完成,相关研究“Water transport-modulated highly compressive hydrogel for total biomimetic sensing intervertebral disc”为题,发表在Small methods期刊(JCR Q1,IF: 10.7)。集成电路学院教授钱凯、集成电路学院戴子忆、九六〇医院主任黄伟敏为论文共通讯作者,集成电路学院硕士研究生范晓利、博士研究生朱赫和九六〇医院骨科王景明为论文共同第一作者,山东大学为该论文第一完成单位。

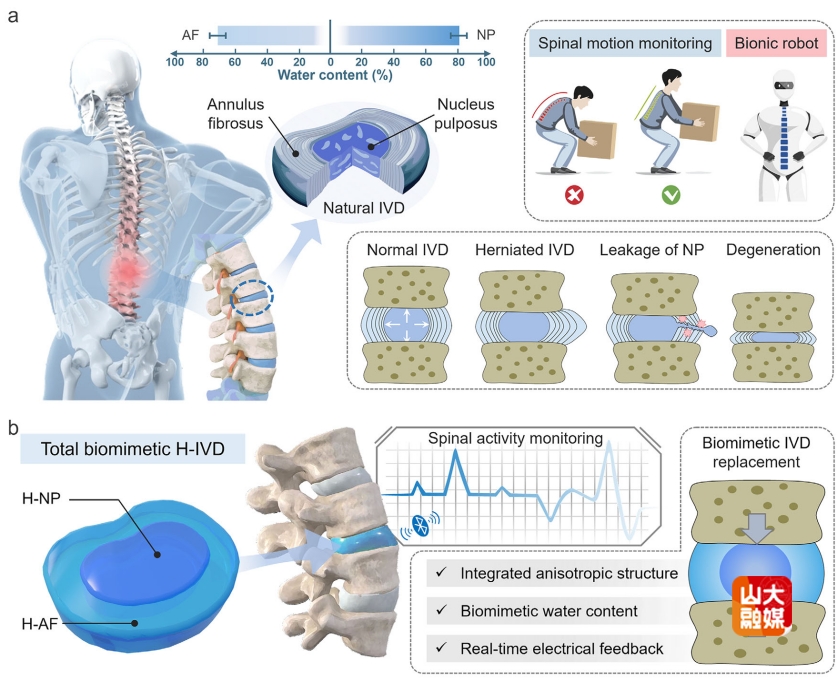

椎间盘(IVD)退化是一种常见疾病,全球约80%的成年人受其影响,严重干扰日常工作和生活。目前临床上主要依靠脊柱融合手术进行治疗,仅美国每年就有超过40万例此类手术。然而,这类手术往往导致脊柱活动度受损和邻近节段的加速退化。人工全椎间盘置换术(A-TDR)作为保持脊柱运动功能的新方案备受关注,但现有植入式假体在实现机械和生理相容性方面仍面临重大挑战,尤其是如何在单一整体结构内实现各区域力学性能的精准可编程控制,以有效复制天然椎间盘中复杂的结构-性能关系。

钱凯教授团队受天然椎间盘结构启发,开发了一种水输运调制定向退火铸造(DAC)方法,成功构建了具有梯度结构的高性能水凝胶椎间盘假体(H-IVD)。该假体具有卓越的机械性能,高达36.69 MPa的抗压强度和5.35 MPa的线性区压缩模量,远超传统水凝胶材料;同时拥有仿生梯度结构,包含高强度仿生纤维环(AF)区域(压缩模量约2.77 MPa)和柔软的髓核(NP)核心(模量约0.26 MPa),实现了结构无缝过渡;全过程保持65%以上的生理水分含量,与天然椎间盘相近;还具备固有的应力感应能力,可实时动态评估脊柱生物力学状态。此外,这种集成设计策略展现了对工程各种维度控制的仿生组织的广泛适用性,从简单的一维结构到需要对材料特性进行精确空间控制的复杂三维器官,为定制化仿生组织工程提供了新的技术路径。

作为该领域的系统性研究,钱凯教授团队此前已在相关基础机理和二维应用方面取得了重要进展。团队早期创新开发了一种用于各向异性水蒸发的通用物理一步定向退火铸造策略,制备了杨氏模量在宽范围内(约0.13-77.2 MPa)可调的分级各向异性聚乙烯醇水凝胶,确立了基础材料机理(Small Structures 2025, 2400582,https://doi.org/10.1002/sstr.202400582)。随后,团队将这一技术应用于二维结构,基于聚乙烯醇/海藻酸钠材料体系,开发了具有实时应变监测能力的智能电子水凝胶韧带(IEHL),实现了在二维应用层面的突破(Composites Part B 2025, 292, 112068, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.112068)。而本次报道的椎间盘研究则是团队在前序工作基础上,将技术进一步拓展至三维复杂器官结构,实现了多区域精准力学性能调控和智能监测功能的有机结合,代表了该领域研究的重要里程碑。

钱凯教授团队的研究方向主要包括忆阻器类脑芯片、集成电路封装、柔性电极、生物组织修复及医疗健康监测智能传感器,并取得系列研究成果。