仲伟仪

仲伟仪(1865-1936),字子凤,别号昶轩,又号补衮子,山东黄县西乡仲家集(今龙口市南仲家)人。弱冠以最优等成绩毕业于登州文会馆,1885-1892年留任母校文理科教授。1898年京师大学堂创办时,受校友丁韪良之聘任算学副教习。1901年山东大学堂创办时,同赫士一起来山大任格致分教习,任教时间为1901-1903年。

《仲补衮堂七十双庆寿言录》

4.2011年山东大学110周年校庆前夕明确“为国育贤”办学初心

2009年正值山东大学着手筹备110周年校庆工作之际,堪称山东大学“出生照”的一张珍贵照片出现在山大校园。

1936年9月,仲伟仪与妻子七十大寿,他编撰印制了《仲补衮堂七十双庆寿言录》一书,在其去世后此书一直被其后代保存。

仲伟仪之孙仲维畅是南京燃气轮机研究所高级工程师,长期以来一直关注山东大学校史研究和学校发展,对其祖父仲伟仪从登州文会馆到山东大学堂的任教过程极为重视。2008年仲维畅曾来山大校史馆参观,发现山大开校记录的缺憾,于是在2009年再次来访,将《仲补衮堂七十双庆寿言录》一书捐赠给山东大学。这本书里印有两张珍贵照片,一张是山东大学堂开校时七位西学教习的照片,另一张照片上部清晰地标明为“山东大学堂开校教职学员合影”,照片上包括赫士在内的全体师生职员聚集在泺源书院讲堂前,讲堂门楣上悬挂的正是“为国育贤”匾额!

这无疑是110周年校庆前夕山东大学校史研究的一个重大发现,使山东大学创校史有了更确凿的图片证明。

2010年暑期,在国家大力发展高等教育的宏伟战略指引下,山东大学首次提出了建设世界一流大学的办学目标。这一办学目标如何实现,是摆在即将迎来建校110周年的全体山大人面前的最重要课题。在全校师生和校友共同参与的“建设世界一流大学大讨论”中,学校进一步加强了校史传统、办学理念和大学精神文化的研究,确立了“为国育贤”的办学初心、“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨等,并于110周年校庆前正式向师生和全社会公布。在2019年制定的《山东大学文化引领战略实施纲要》中,对山大精神文化进行了进一步的总结凝练,对“为国育贤”的办学初心和“家国情怀、担当精神、崇实品格、创新素养”的山大基因作了全面而深刻的阐释。

然而,由于“山东大学堂开校教职学员合影”照片,是上世纪30年代印刷在书上的,清晰度难免有局限。虽然“为国育贤”四字很清楚,但匾额两侧的上下款却难以辨识。因此,我们也难以了解“为国育贤”是何时由何人题写的,从校史研究和山东大学精神文化溯源的角度看,不免是一个小小的遗憾。

缪荃孙

缪荃孙(1844-1919),初字小珊,号楚芗,后改字炎之,号筱珊,晚号艺风老人,江苏江阴人,校勘家、目录学家、史学家、方志学家、金石家、藏书家、教育家、政治活动家,中国近代图书馆鼻祖。缪荃孙是光绪二年(1876年)进士,曾任翰林院编修、国史馆总篡、南菁书院山长、钟山书院主讲、江南高等学堂总监督等,并主持创办江南图书馆、京师图书馆(今国家图书馆);民国后曾主持《清史稿》编纂。著有《艺风堂藏书记》《艺风堂金石文字目》《艺风堂文集》等。

缪荃孙《泺源小志》稿本(《大学图书馆学报》2019年第3期)

5.2021年山东大学120周年校庆前夕“为国育贤”传奇再现

发现“山东大学堂开校教职学员合影”照片10年之后,山东大学又将迎来120周年校庆。120年是双甲子,对于山大人来说,这是一个重要的时间节点。堪称传奇的是,在迎接120周年校庆之际,这张“山东大学堂开校教职学员合影”照片的底片找到了!这张照片的拍摄人是一位德国人,照片的底片虽历经120年的岁月洗礼,如今仍完美地保留在德国的一家博物馆里。2020年11月,在“济南记忆影像保护工程典藏作品展上”,我们看到了用这张底片冲洗出来的照片,清晰得令所有观众叹为观止。

对山大人来说,具有重大意义的是从这张清晰的照片上,我们终于弄清了“为国育贤”的书写人和书写时间。在“为国育贤”匾额的左侧是“梅庵铁保书”,还有铁保的两方钤印;右侧是书写时间,起初十个字中我们可以辨认出“嘉庆九年甲子七月之”九个字,但第十字还是有些模糊,没能确认。但关键的是确认最后这个字,才能完整地知道铁保在哪一天书写了“为国育贤”,因为这是校庆期间有关纪念活动的需要。比如校史馆序厅,艺术学院副院长、副教授姚榕华老师根据这张照片临摹创作的大型油画《山东大学堂》需要它;校史馆第一单元入口泺源书院讲堂仿古建筑上悬挂的“为国育贤”匾额需要它;“山东大学百廿校史重大题材美术创作工程”的第一幅作品,由艺术学院副教授房静老师创作的工写结合大型国画《为国育贤》更需要它。

我们通过各方渠道,查询历史资料,请教专家学者,但一直到校庆之前,也没能确认这个字。上述三项工作也只能作模糊回避处理,不能不说是校庆期间的一个小小遗憾。校庆日之后,“山东大学百廿校史重大题材美术创作工程作品展”继续在山东省美术馆展出。笔者和房静老师一直没有放弃对这一个字的追问。毕竟,国画创作中的工笔讲究每一个细节的精确,怎么也不应该留下这个遗憾啊。11月初,我们再次反复辨认、分析讨论,感觉像一个“吉”字,但还不敢最终确认。11月9日,房静老师向他的恩师张澄寰先生请教。

张澄寰,学者、诗人、书法家,1962年毕业于北京大学中文系。1971-1978年,曾在郭沫若身边见习文史研究与书法艺术。曾任中央军委总政文化部文艺局副局长等,编著有《中国文学简史》(合作)《郭沫若论创作》《郭沫若遗墨》等。11月10日,张澄寰先生在回信中说:“清山东巡抚铁保所书匾额《为国育贤》时款释文:‘嘉庆九年甲子七月之吉’。七月之吉:七月初一也。吉,朔日也。朔,农历每月初一。‘之吉’,古籍常见。《周礼》:‘正月之吉’。正月初一也。”

至此,对山东大学办学传统和精神文化有着深刻影响的这块“为国育贤”匾额上下款,我们已全部准确辨识:书写人!书写时间!这是山大校庆年关于校史研究的又一难得收获。房静老师也将创作的国画《为国育贤》作了细部修正,还了历史本来面目。

其实,关于铁保书“为国育贤”匾的文字记载,在2013年就已经走出历史尘埃,展现在了世人的面前,只是我们没有及时发现。留下这份文字记载的,是清末民初的著名学者缪荃孙。

2013年12月,北京大学图书馆在对所藏缪荃孙原藏1万多种拓片进行整理时,发现一册不属于拓片的缪荃孙稿本《泺源小志》,经多方查考发现其从未刊印。即使是后来凤凰出版社2014年10月出版的《缪荃孙全集》和青岛出版社2018年2月出版的《泺源书院志》亦未收录。直至2019年12月,为纪念国家图书馆建馆110周年和缪荃孙逝世100周年,《大学图书馆学报》2019年第3期刊发姚伯岳《北京大学图书馆藏缪荃孙稿本<泺源小志>》一文,方公诸于世。

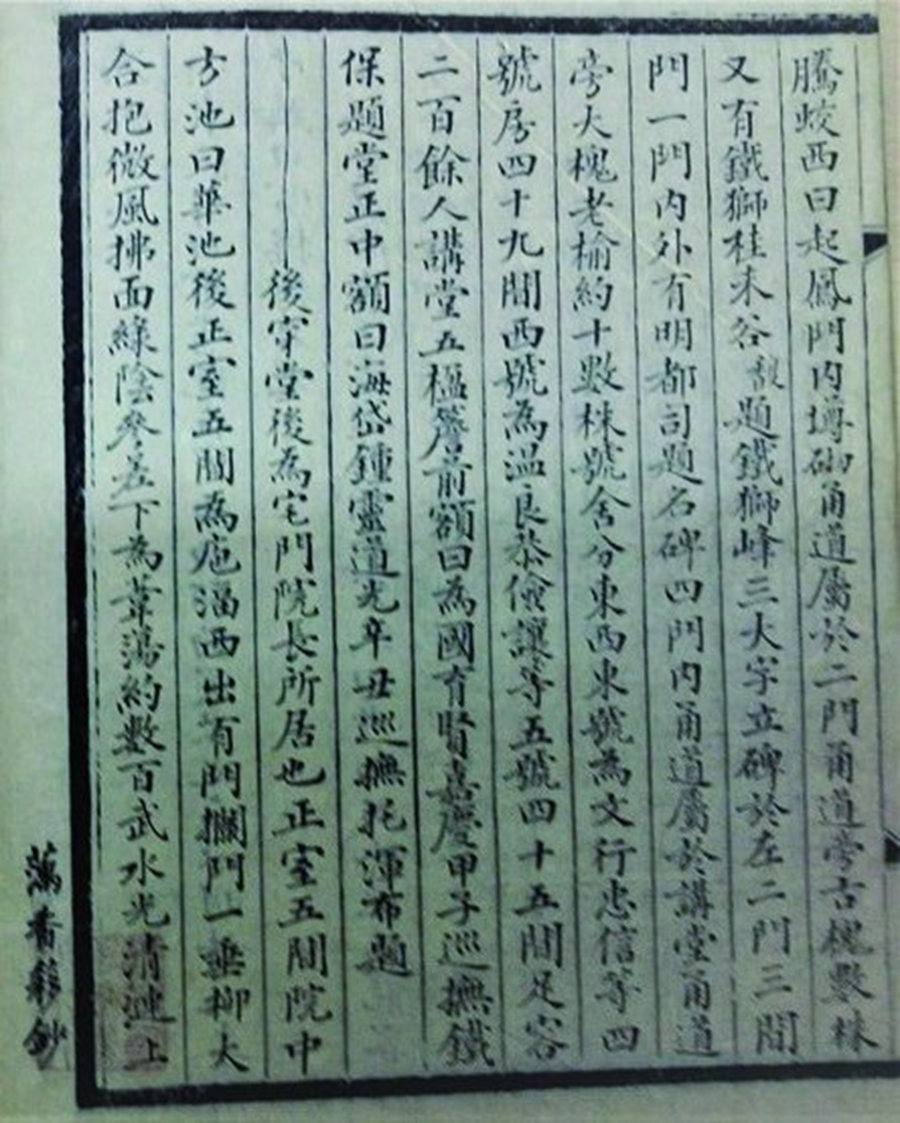

《泺源小志》共6000多字,包括小志序文、山长题名、书院旧碑刻名录、书院条规、书院诗等。其中,小志序文虽仅有629字,但内容丰富、信息量大,介绍了泺源书院的历史变迁、院落结构、建筑名号、山水泉池、花木风景、匾额碑刻及撰著《泺源小志》缘由。其中提到:“讲堂五楹,檐前额曰‘为国育贤’,嘉庆甲子巡抚铁保题;堂正中额曰‘海岱钟灵’,道光辛丑巡抚托浑布题。”(此处姚文断句有误,误为铁保题“海岱钟灵”。)据《艺风老人日记》《艺风老人年谱》载,缪荃孙于光绪十七年二月二十九日(1891年4月7日)至七月初八(8月12日)应山东巡抚张曜之邀主讲泺源书院。4个多月的时间里,缪荃孙授课、出题、阅卷,劬劳有余,深受巡抚张曜赞许,并与学生结下深厚的友谊。《泺源小志》序文称:“诸生循循规矩,择其秀者谈甚洽。”“留东未及半载,然与诸生有雅,故翳桑一宿,久而不忘,举院中之条规及诗,为《小志》一卷。”缪荃孙为“葬亲”事离济返京,原本“订明春重来,后以病辞”,深以为憾。从文义来看,《泺源小志》当是在其1891年底“函辞泺源”后撰著以为纪念的。缪荃孙日记未记录撰著的具体时间,但在其去世前2年的1917年6月6日的日记中曾提到“重订《泺源小志》”。

缪荃孙著《泺源小志》的发现,是目前所知铁保题写“为国育贤”匾的唯一文字记载,成为研究山东大学办学渊源的珍贵史料。

然而,在进一步的资料收集过程中,我们又发现了一件有趣的事情。在各种介绍蓬莱阁的资料中,均提到目前蓬莱阁上悬挂的匾额“蓬莱阁”三个大字为铁保所书,查其所附图片,其下款为“铁保书”,无钤印;其上款为“嘉庆九年甲子七月之吉”,竟与“为国育贤”匾如此相似,特别是上款内容竟完全相同,一字不差。铁保在200多年前的同一天题写了两块匾额?这历史的巧合是多么的奇妙!

蓬莱阁始建于宋嘉佑六年(1061年),与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁并称为中国四大名楼。蓬莱阁位于蓬莱城北丹崖山上,是一座带回廊的双层木结构建筑,坐北朝南、依崖傍海,重檐飞椽、雕梁画栋,远观雄伟壮观,近察古朴厚重。在蓬莱阁底层正门上方悬挂有蓬莱阁匾仿制品,游人多在此摄影留念。

蓬莱阁原匾悬挂于二层阁内北侧上方。铁保题写的“蓬莱阁”三字苍郁饱满、雄健浑厚,与蓬莱阁庄重古朴、自然本真的建筑风格相得益彰,十分和谐。

蓬莱阁匾长310cm,宽130cm,“蓬莱阁”三字为楷体,与边框均为阳刻。蓝底金字红框,框饰二方连续回纹间以云凤纹饰,匾文及外框装饰使用了贴金箔工艺。细观可见木质开裂及底漆剥落痕迹,字体与框饰贴金也有不同程度的剥落与色泽退化现象。而匾文上下款为在蓝色底漆上书写白色文字,明显较新,与匾额整体很不协调。

据蓬莱阁景区管理服务中心2021年编纂出版的《蓬莱阁志》介绍,蓬莱阁匾在“文革”期间被“铲去”上下款,唯“蓬莱阁”三字保留,虽残损不全,仍是整个蓬莱阁古建筑群历经浩劫之后留下的唯一一块实物巨匾,“吉光片羽,弥足珍贵”。上世纪80年代,为适应对外开放,发展旅游事业,蓬莱阁古建筑群曾进行大规模修缮重建,全面恢复了古迹旧貌。今天我们见到的蓬莱阁匾,两侧上下款为修缮时“补写”。另据1934年3月2日上海《时事新报》刊有作者为阎哲吾的游记《蓬莱阁上——胶东通信之三》一文。文中说:“阁内有额颜曰:‘蓬莱阁’,下款是‘梅庵铁保书’,笔力雄厚。”

阎哲吾(1907-1988),江苏扬州人,现代戏剧家,原名阎葆明,字哲吾,笔名包明。1932-1937年在济南任山东民众教育馆推广部戏剧指导员,其间曾赴胶东旅行,在《时事新报》连载游记。该文后收入1935年出版的《现代创作游记选》。根据阎哲吾的记录,我们已知文革“被铲”前的匾额下款内容。虽然该文并未提及上款内容,但从现有资料已可以作这样的推测:铁保在1804年8月5日,同时题写了“为国育贤”“蓬莱阁”两块匾额!

并以此文纪念铁保逝世200周年(1824年),泺源书院创建370周年(1654年),登州文会馆创办160周年(1864年),山东大学建校123周年(1901年)。

感谢山东大学李建军、徐超、王培元、郑训佐、刘家峰、杨加深、张传旭、房静、孙长俊、赵海、耿德良、万广远、冯刚,烟台徐明,蓬莱李祥政、袁承光、袁晓春、邢伟、刘莉、张景龙等在本文写作中给予的大力帮助。

注:原文刊载于《山东大学报》2024年第22期第8版。