2.1864年登州文会馆在蓬莱阁下创办

由济南向东偏北400公里,渤海之滨,有一座历史悠久、风光秀丽的城市——蓬莱。这里曾诞生中国第一所具有现代意义的新式学校

开中国近代高等教育先河,对中国近现代高等教育大发展有着重要的影响。

蓬莱古称登州,以“八仙过海”传说和“海市蜃楼”奇观闻名于世,享有“人间仙境”美誉。早在春秋时期为莱子国属地,汉时为东莱郡。秦汉方士盛行,称渤海之东有三神山“蓬莱”“方丈”“瀛洲”,仙人所居,有长生不老之药。汉武帝颇有“飘飘凌云之气”(汉司马迁《史记·司马相如列传》),多次驾临山东半岛,登上突入渤海的丹崖山,“于此望海中蓬莱”,求仙不得“因筑城以为名”(唐杜祐《通典》)。至唐时置蓬莱镇,后为登州治,升镇为县;明洪武始至清代为登州府治;今为烟台市蓬莱区。

登州文会馆建校之初,即使免费学习,学校对百姓吸引力也不大,招生数量有限。1873年起,狄考文每年鼓励学生参加蓬莱县考,结果通过人数比例极高,且多名列前茅,学校由此名声大振,学生申请入学人数剧增,还扩大到外地学生。在教学内容上,除宗教知识和儒家经典外,重点教授近代西方科学知识,其中有算术、代数、几何、三角、天文、地理、化学、音乐等。西式课程的开设,使学生眼界大开,学校在社会上的影响逐年提高。

1876年学校首批3名学生完成全部学业,狄考文为他们颁发了毕业文凭,并宣布他们为大学毕业,后来的齐鲁大学也以这3名学生为首届毕业校友。学校也同时改名“文会馆”。

登州文会馆在高等教育上的出色成就也得到了美国方面的认可,1884年美国长老会差会总部批准文会馆扩建为大学。1895-1901年赫士任第二任馆主。1901-1904年柏尔根任第三任馆主。1904年文会馆迁潍县与广德书院合并为广文学堂,后迁济南,经整合其他教育资源,于 1917年更名为齐鲁大学。中华人民共和国成立后,齐鲁大学文史学科并入山东大学;医学学科并入山东医学院,至2000年与原山东大学、山东工业大学合并组建新的山东大学。从其发展变迁的脉络而言,登州文会馆毫无疑问是今天山东大学的源头之一。

登州文会馆不仅是中国第一所具有现代意义的大学,而且是19世纪末至20世纪初中国最好的大学。当时长期担任京师同文馆总教习、京师大学堂首任西学总教习的丁韪良,就盛赞文会馆为“伟大的山东灯塔”,认为当时“中国任何高等学校都没有像狄考文博士创建的登州文会馆那样进行完全的科学教育”。

比如,在教学上,中外教师同堂授课,课程设计中西兼顾,成为其他学校仰慕和学习的榜样。从1884年起,文会馆的教学内容就陆续增加了中国通史、世界通史、微积分、物理学、生理学、地质学、测量学、航行学、逻辑学、心理学、伦理学、医学等。有的新式课程为中国首开,许多教育教学和近代科学名词、符号如阿拉伯数字、加减乘除、部分音乐乐谱音符等首先在中国学校教育上使用并延续至今。

在办学条件上,文会馆的物理、化学等科学仪器设备是当时中国各类新式学校中最多和最好的。特别是文会馆的教育理念、学校管理为20世纪初中国近代高等教育的兴办,提供了重要的办学模式参考,发挥了示范和样板的作用。

登州文会馆还为中国近代新式高等学校兴办提供了大量师资力量。1901年清政府谕令兴办新学,“增设西式课程”是其中必然要求。随着各地新式学堂的大量兴办,西式课程教员需求大增。由于登州文会馆办学早、培养的毕业生质量高,深受欢迎。至1904年之前,登州文会馆培养毕业的208名学生中,有104名曾任各地新式学堂教习。丁韪良早年就曾任教于登州文会馆,京师大学堂创办时,有8名登州文会馆毕业生被他聘任西学教习。1902年京师大学堂整顿重建,在校6名西学教习中4人是文会馆毕业生。

另外,曾被有些人称为“中国第一所大学”的圣约翰大学,在1900年以前就有3名文会馆毕业生任教。而文会馆以及后来的广文学堂直至民国初年也没有圣约翰大学、京师大学堂或中国境内其他大学的毕业生任教。可见,文会馆对中国近代高等教育的师资输出是单向的,这也是其早于和优于国内其他早期新式大学的有力证明。

然而,从影响程度之深刻和直接支持帮助力度之大上来说,从文会馆受益最大的,还是1901年在济南泺源书院诞生的山东大学堂。这一点,不仅仅是因为两所大学同在齐鲁大地的地缘优势,更关键的还是因为一个特殊的人物!

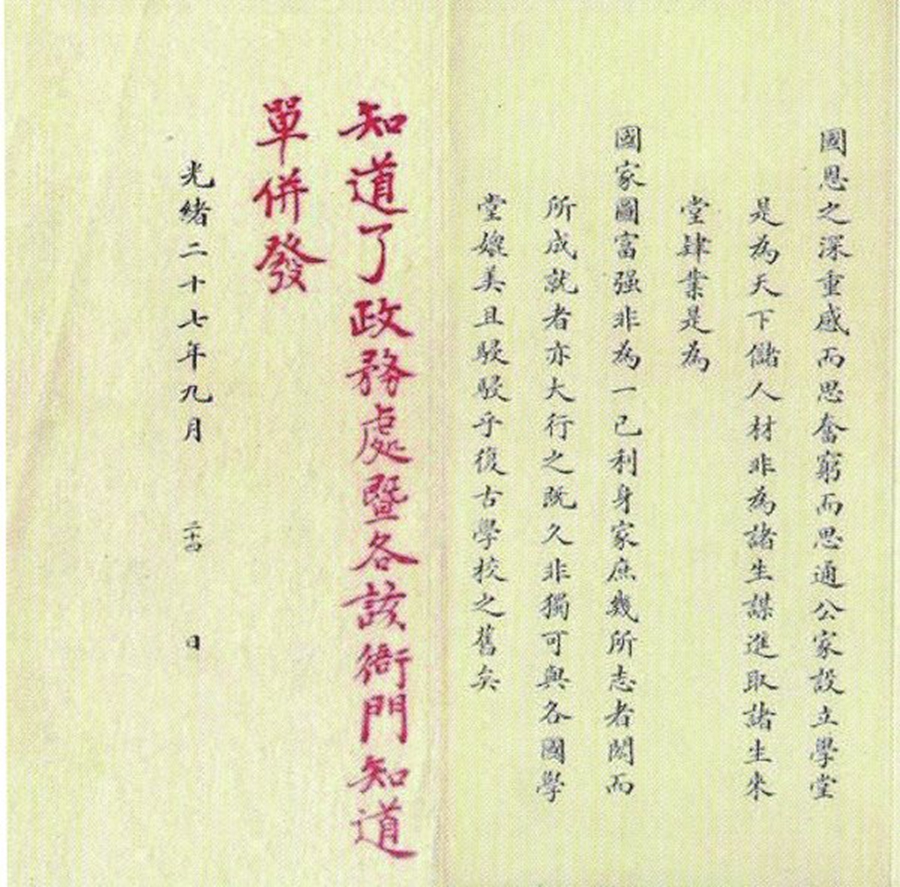

袁世凯《遵旨改设学堂酌拟试办章程折》(局部)

泺源书院正门(齐鲁书社《济南师范学校百年史》)

3.1901年山东大学堂在泺源书院旧址创办

这个特殊的人物,就是袁世凯。

袁世凯,少年时曾在济南居住三年。1881年10月,年轻的袁世凯来到蓬莱,在驻防蓬莱的淮军将领吴长庆手下当兵,曾任营务处帮办。到1882年8月随吴长庆离开蓬莱远赴朝鲜平定兵变,袁世凯在蓬莱的时间不到一年。在这不长的时间里,兵营附近的一所新式学校吸引了他好奇的目光。这所学校就是位于城北丹崖山顶蓬莱阁下的登州文会馆。

文会馆先进完备的实验室、制作所和仪器设备,吸引作为营务处帮办的袁世凯,经常携带军营里受损枪械到文会馆请这里的师生帮助维修。文会馆馆主狄考文带领袁世凯参观了学校的各类教育教学设施和场所,这里的一切都是袁世凯平生闻所未闻、见所未见:望远镜、显微镜、电灯、电报……特别是登州文会馆的教学内容、教育方式以及学生们的精神面貌,都让年轻的袁世凯耳目一新。年长23岁的狄考文也给袁世凯留下了深刻印象。来自西方的科技知识、学校管理、教育理念,不能不令袁世凯深深地思考西方列强之所以成为列强,大清“天朝”之所以被列强凌驾其上的原因。也许在那时,有幸较早接触和体认西方近代科技、文化、教育,并且本就富有变通思想的青年袁世凯的心中,就已经萌生了兴办新学的念头了吧?而历史也终于给了他一个这样的机会。

当时,正是清朝末年,甲午战后列强加紧对中国的侵夺,民族危机日益严重。又经历戊戌变法失败、义和团运动、八国联军入侵、辛丑条约签订等一系列打击,清政府在内外交困的压力下,不得不被迫推行“新政”,其中就包括废八股、倡西学、办学堂。

光绪二十五年十一月四日(1899年 12月 6日),袁世凯被清廷任命署理山东巡抚,次年二月十四日(1900年3月14日)实授。至二十七年十月十一日(1901年11月21日),在完成山东大学堂创办之后离开山东,继李鸿章署理直隶总督兼北洋大臣,在山东1年零11个月。

光绪二十六年十二月初十(1901年 1月 29日),慈禧太后发布上谕,要求朝中大臣、各省督抚“各就现在情形,参照中西政要”“各举所知,各行所见”。二十七年三月初七(4月25日)袁世凯上呈《遵旨敬抒管见上备甄择折》“应诏陈言”:“百年之计,莫如树人”,希望朝廷“饬下各行省广筹经费,多设学堂,或仿照各国学校章程,区分等次,依次推广”。

此时的袁世凯心中,一定萦绕着整整20年前在蓬莱时的所见所闻所感,在向朝廷提出建议的同时,他也开始了在山东兴办新学的具体筹划和实际行动,“一面访订教习,筹商规制”。然“甫有头绪”,却因五月初一(6月 16日)母丧后“回籍营葬”而丁忧百日,“蒙恩赏假,未及兴办,暂以中辍”。

八月二日(9月14日),光绪颁谕“着各省将所有书院,于省城均改设大学堂”。从后来各省巡抚上奏给朝廷的奏折上看,当时各省都在因资金、校舍,特别是西式课程师资缺乏、教材缺乏、仪器设备缺乏以及对新式学校教育模式不明,犹豫观望,行动迟缓。而当时正在河南休假的袁世凯,在看到朝廷谕令的那一刻,如何接续当年春季的筹划,遵照谕令兴办好新式大学堂的盘算在一瞬间胸有成竹。他即刻启程赶回山东,迅速行动,“通饬各属一律举办”,在一个多月时间内“筹资择地,先于省城改设大学堂,以为之倡”。

袁世凯于九月二十四日(11月4日)上呈《遵旨改设学堂酌拟试办章程折》,折后将《山东省城试办大学堂暂行章程》(以下简称“《试办章程》”)“另缮清单,袛呈御览”。在简要介绍了《试办章程》主要内容“学堂办法、学堂规条、学堂课程、学堂经费”后,袁世凯表示:“现在四项粗已就绪,拟即考选学生,开学试办,以慰士子观望之心。”

3天后,九月二十七日(11月7日)袁世凯接调离谕令。又9天后,十月初六(11月16日)光绪皇帝朱批:“知道了。政务处暨各该衙门知道。单并发。”又5天后,十月十一日(11月21日)袁世凯启程离济北上。

山东大学堂于11月正式开学,虽具体日期不详,但这是京师大学堂之外全国最早创办的官办大学堂。据《试办章程》,开校时的山东大学堂设“总办”一员,“总理学堂一切应办事件”;设“总教习”(《试办章程》自注“或作院长”)一员,“总理择聘教习人员、核定课程”等;设“监督”(《试办章程》自注“或作副院长”)一员,“督饬堂内学生恪守规约”等。

袁世凯所奏《试办章程》受到光绪皇帝和慈禧太后的认可赞许。鉴于当时各省对书院改设大学堂处于“观望延迟”状态,十月十五日(11月25日)由内阁奉上谕“即将该署督原奏并单开章程通行各省,立即仿照举办,勿许宕延”。随后全国各省掀起了一股仿效山东大学堂成例兴办新式学校的热潮。今天的山东大学因此而被称为中国近代起源性和示范性大学。随着新式大学堂在全国的普及,朝廷于1903年批准《奏定学堂章程》,1904年举行最后一次科举考试,1905年正式取消科举制,现代意义上的教育制度自此在中国确立。

袁世凯之所以能快速成功筹办山东大学堂,绝非偶然,也不能仅从袁世凯本人的政治敏锐力、对近代西方科技知识的了解体认等方面去解释。实际上,山东大学堂能领先于其他各省拔得头筹,是占尽了“天时地利人和”的历史必然。所谓“天时”就是朝廷的“新政”,各省共有,只是有的官员因“百日维新”的失败记忆犹新,而对本次“新政”持犹疑观望态度而已。所谓“地利”,是齐鲁地方的重教传统,拥有现成的新式大学模板——登州文会馆,以及泺源书院现成的、较为宽敞的校舍等。所谓“人和”,就是除袁世凯个人因素外,还有一个专业高效、配合默契的“创业团队”,其中有4个人发挥了重要的作用:唐绍仪、周学熙、赫士、李于锴。四人各有所长,先后接续合作,圆满实现了在极短时间内筹办山东大学堂的重要目标。

注:原文刊载于《山东大学报》2024年第22期第6版。