铁保坐像(故宫博物院藏)

铁保(1752-1824),字冶亭,又字铁卿,号梅庵、梅翁、梅花庵侍者等,旧谱姓觉罗氏,后改董(栋)鄂氏,满洲正黄旗(今内蒙古自治区乌兰察布盟)人,家族祖先自谓宋朝赵氏后裔。乾隆三十七年(1772年)进士,历官吏部主事、翰林院侍讲、内阁学士、漕运总督、山东巡抚、两江总督、广东巡抚、礼部尚书、吏部尚书等。铁保生性耿直孤傲,寡合官场;一生仕途坎坷,几度沉浮。他多次遭申饬革职降级,仅任职山东的两年间,就两被追责处分。嘉庆十四年(1809年)曾被谪戍乌鲁木齐,嘉庆十九年(1814年)在吏部尚书任上最后一次被解职谪戍吉林4年。历尽沧桑,晚景悲凉,最高曾官居一品的铁保,于道光元年(1821年)69岁退休时仅“赏三品卿衔”,3年后病逝,享年73岁。曾编定八旗诗歌总集《熙朝雅颂集》计134卷,收录清初至嘉庆初年共534位诗人诗作6000余首,得嘉庆皇帝赐书名并为之作序。著有《梅庵自编年谱》《梅庵诗钞》《惟清斋全集》等,《清史稿》有传(卷353列传140)。

铁保书法欣赏(泰山出版社《清代百名进士墨迹》)

大明湖铁公祠石刻

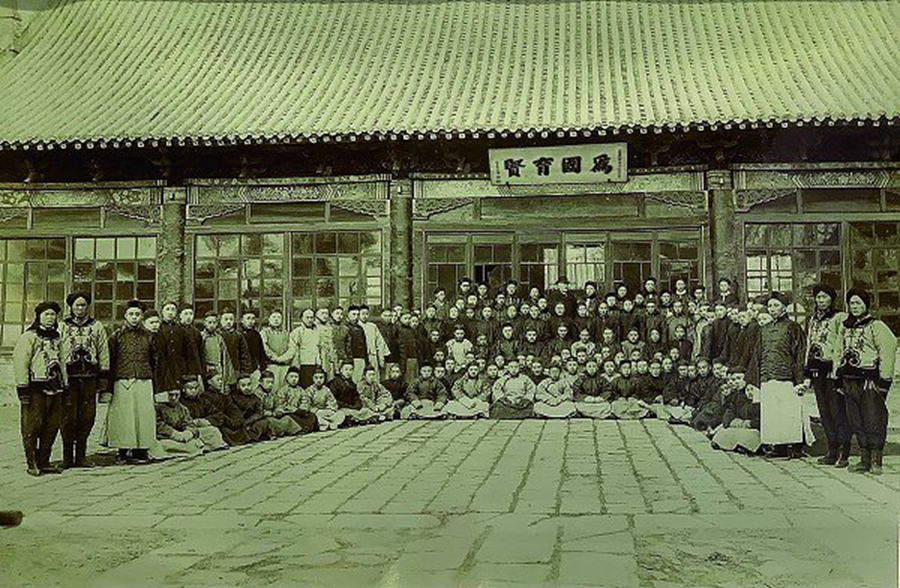

山东大学堂开校教职学员合影

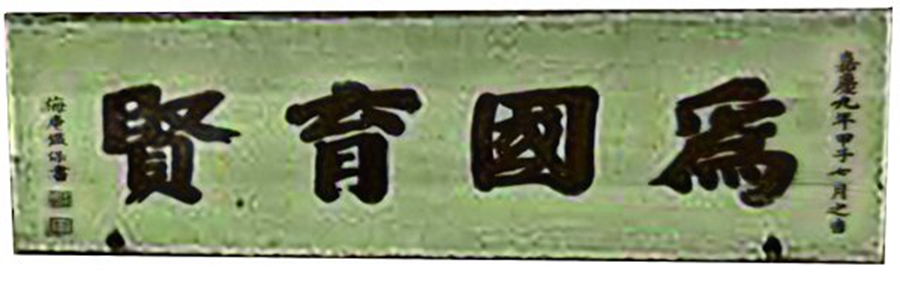

清嘉庆九年岁次甲子七月初一(公元1804年8月5日),整整220周年前的这一天,与97年后在济南诞生的山东大学结下了不解之缘。这一天,时任山东巡抚铁保为济南城历史悠久的泺源书院题写了“为国育贤”四个大字,之后成为山东大学精神文化的滥觞。

1.1804年铁保为泺源书院题写“为国育贤”

铁保家族世代多出武将,唯本人自幼好文。他学识深厚,见闻广博,“优于文学,词翰并美”(《清史稿》本传)。诗与百龄、法式善齐名,人称“三才子”。书法名气尤盛,与成亲王永瑆、刘墉、翁方纲并称“成刘翁铁”。其早年工馆阁体,后楷书模颜真卿,草书法王羲之、怀素、孙过庭,时人谓其“临池之工天下莫及”。

位于大明湖铁公祠西门内两侧的对联石刻“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”也是铁保书写的。嘉庆九年(1804年)七月,铁保师友相携雅集于大明湖小沧浪亭,赏荷赋诗。山东学政刘凤诰即席撰联,铁保挥毫书就。对绝字佳,珠联璧合,220年来已成为脍炙人口的济南城市名片。

铁保曾于乾隆五十九年(1794年)秋,奉旨典试山东,其间曾写下《济南闱中作》《望华不注山》等多首赞美济南山水的诗篇。嘉庆八年(1803年)正月,铁保任山东巡抚。六月因违例保升人员,且奏折措辞失当,受到朝廷严厉训诫,吏部降级调用,皇帝改为革职留任。嘉庆九年(1804年)三月,因组织漕运迅速加太子少保。五月又因运河淤浅,造成漕运粮船迟滞,被吏部追责免职论处,皇帝改为留任。嘉庆十年(1805年)正月,铁保升任两江总督离开济南。

铁保在山东时,精勤政事,政绩颇丰,这从他两年间一首咏济诗都未留下可见一斑。他追索清欠、弥补府库,团结同僚、体恤兵丁,防汛救灾、抚谕百姓,扫恶锄霸、秉公办案,深受各方称赞。譬如,仅为治理水患事,铁保两年间竟有十个月多驻在章丘。他一生在各地为官时均重视教育,增建、修缮多地书院,来济南第二年就以“山左为文会之地,泺源书院日久废弛”为由,筹议增建济南书院,以昌文教。铁保创办的济南书院在后来西公界北寿佛楼街的“江园”内,院内有宋代曾巩所建的“名士轩”。同时,铁保还对泺源书院进行了较大的修缮。

泺源,即泺水之源。郦道元《水经注·济水》载:“济水又东北,泺水入焉。水出历城县故城西南,泉源上奋,水涌如轮。”康熙《邹平县志》载:“《水经》云‘泺源’乃趵突泉。”泺源书院前身为创建于清顺治十一年(1654年)的白雪书院(更早有历山书院曾在此办学),院址设在趵突泉东的白雪楼上。楼下泉水淙淙,环境幽雅,因有名师授业,四方学子慕名前来,书院声名远播。清雍正十一年(1733年),因院舍狭小,供不应求,白雪书院迁至城内原明代都指挥使司衙门旧址(今西门内泉城路北侧,原省统计局院内)并改名为“泺源书院”,表示从泺水之源的趵突泉上迁来的,“不忘所自徙也”(清·托浑布《重修泺源书院并增诸生课额记》)。从此名气更盛,后经多次增建共有讲堂8间、宿舍164间等,逐渐成为山东最大的书院,也是当时全国23所省属官办书院之一。

铁保在嘉庆九年(1804年)七月《新建济南书院记》中说:“省会有泺源书院,为通省人文荟萃之所,历年远久,屋舍倾圮。余既廓而新之,复倡捐六千金,为膏火助。”还在堂上陈列了乾隆年间书院讲学规条和铁保重新修订的规条(道光《济南府志》卷十七)。据《梅庵自编年谱》载其奏称:“泺源书院为前明都司衙署,因修理地基掘得旧炮三百余位”“可用者归入各营收贮,不可用者即应销毁”“留为打造军器之用”。嘉庆皇帝对此极为赞赏“所办甚是”。修缮后的泺源书院焕然一新,七月吉日重新开张,铁保欣然提笔,题写了“为国育贤”匾额,悬挂在泺源书院讲堂门楣之上。

匾额常作为装饰悬挂于建筑门楣、窗楣、厅堂等显赫位置,用来表明建筑名称、性质、用途,或表达思想、情感、寄托,或用于歌颂、褒奖、教化等,堪称“建筑之眼”“建筑灵魂”。匾额与建筑相互辉映,书法与雕刻水乳交融,内涵与形制相得益彰,是中国独有的多种艺术形式融为一体的优秀传统文化之一。铁保为泺源书院题写的“为国育贤”,笔画饱满,结体稳重,静穆醇厚,观之肃然,既体现了齐鲁大地千百年来重视教育的深厚传统,又表达出为国家培养优秀人才的良好愿望。如今,历经220年的城市改造、迁挪,泺源书院原有建筑已荡然无存,“为国育贤”匾更不知所踪。虽渺茫难觅,但今天的山大人不会放弃再睹其芳容的期待吧!

根据现有材料,我们可以做出下面这样一种有趣的推测:1804年8月5日的这一天,铁保还为山东的另一座东方古城题写了另一幅极为重要的匾额。

富有传奇色彩的是:整整一个甲子之后,在这座东方古城,距离悬挂他的题字不远的地方,将出现一所迥异于中国传统教育模式的新式学校。再经过几十年,当历史进入一个新的世纪,这所新式学校将深深地影响和支持另一所更新式大学的创办。而这所大学就诞生在由铁保为之题写“为国育贤”匾额的泺源书院!

注:原文刊载于《山东大学报》2024年第22期第5版。