今年,2020年,岁在庚子,适逢邓从豪先生百年诞辰,谨以此文表达我们深深的怀念。

一

1979-1982年,我跟随邓老师读硕士研究生,此后在他身边工作,直到1998年邓老师因病去世,前前后后跟随了他将近二十年,向他学习做学问、学习做人,收获良多,感慨良多,一时间竟不知从何谈起!

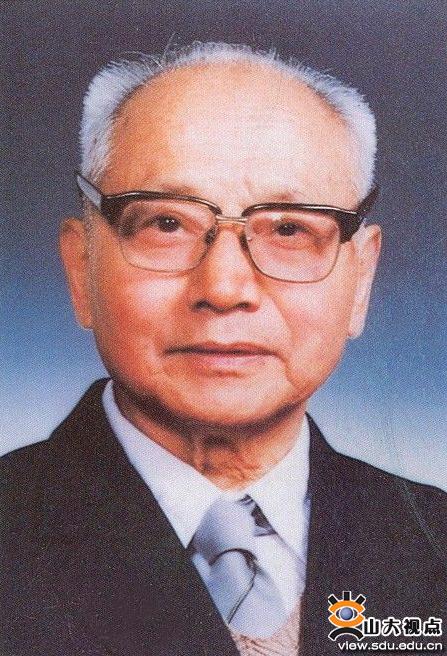

邓老师是山东大学的一面旗帜,是标杆式的人物,可谓高山仰止!邓老师是国内外著名化学家、教育家,中国科学院院士,是新中国山东大学的第五任校长。曾获全国科学大会奖,国家自然科学一、三等奖各一项,国家教委(教育部)科学技术进步一等奖一项、二等奖三项,等等。邓老师被评为全国先进工作者(相当于全国劳动模范)和全国先进科技工作者。从1955年起,邓老师入党提干,先后担任化学系副主任、主任,光学系主任,山东大学副校长、校长等。创建了理论化学研究室并亲自兼任主任。还担任中国化学会理事,山东省激光学会理事长,山东省人大常委会委员、山东省人大教育组副组长等。在领导岗位上,他全面深刻理解和贯彻党的教育方针,全心全意为师生服务,公正无私、呕心沥血,努力提高办学水平,深受广大师生的拥护和爱戴。邓老师是我们一生的楷模。正如毛泽东主席在《纪念白求恩》里所说的那样,邓老师是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。他把自己的一生毫无保留地献给了人类的科学事业和国家的教育事业。

二

1992年,邓老师收到来自他的家乡江西省临川县政协和县教育局的来信,希望他写一个自传,不巧,邓老师有紧急任务在身,抽不出时间,于是希望我来替他写一个草稿,最后由他定夺。邓老师把我叫到家里,跟我谈他的家世、求学经历及调来山东大学的过程。这份自传刊印在《江西临川县文史资料汇编》,现摘要如下:

邓老师出生在一个贫苦农民家庭,他兄弟姊妹六人,邓老师是兄长,自小学习成绩突出,上小学时,教他数学的徐老师毕业于清华大学,特别喜欢邓老师,称赞他聪明,解题思路很清晰。徐老师名字中有个豪字,于是把邓老师的原名涱泉改为从豪了。

小学毕业后,邓老师考取南昌中正中学,成为全乡第一个中学生,离乡到省城读书,初中毕业后,保送本校高中部。这六年中,每到假期,他都回到家乡,放下书包就下地,帮助父母干农活,由于疲劳,有时竟然拄着锄头睡着了!

高中毕业后,他步行几百里,历时一个星期,到战时设在福建长汀的厦门大学赶考,由于旅途劳累,蚊虫叮咬,风餐露宿,感冒了,但仍然咬牙坚持考试,最后一门考试还碰上了日本侵略者的飞机轰炸!最终,邓老师在千余名考生中名列前茅,被厦大化学系录取。接到录取通知书时,全家既高兴,又为路费和学杂费发愁。邓老师的父亲几夜未曾睡好,最后牙关一咬,做出了一个艰难的决定:把仅有的全家赖以活命的口粮地典当出去!虽然筹到了邓老师去厦大上学的费用,他父亲却由这块土地的主人变成了新主人的雇工。不用说,全家老小的日子更加艰困了。邓老师说到这里时,眼里泛着泪花,说:“我看到父母那么难,我真的不想去厦大了,一度想到南昌中正大学(也先期考了中大并收到了录取通知书)去读。”他说:“南昌中正大学也算是我的母校,我就读的中学是她的附中,几位中大的老师还到中学部来给我们上过课,要比去厦大读书节省点。”但是,父亲态度坚定,他说,再难不就是几年嘛,咬咬牙就挺过去了。于是邓老师从父亲手里接过了那沉甸甸的学费,也肩负着全家人的希望,告别父母去厦大报到了。

三

1941年秋,邓老师开始了在厦大四年求学的生涯。新生第一学期上无机化学课,主讲教师是大名鼎鼎的傅鹰教授,即后来成为中国胶体化学奠基人的那位化学大师,中国科学院院士,曾任北京大学副校长,1930年代曾在山东大学任教。邓老师说,在一次课上,傅先生写了几个公式,说它们先作为经验公式来使用,实际上可从量子力学推导出来!“傅先生的这一席话对我很震撼,量子力学竟那么神奇和有威力,心向往之!”接下来,傅先生又说,学习量子力学需要比较深厚的数学物理基础,化学系开设的数学和物理远远不够。邓老师课后想了很多,做了一个影响终生的决定,他要到数理系去听课!那时的厦大,数学物理还没有分家,称作数理系,在这里他认识了谢希德,即后来的中国著名半导体物理学家,中国科学院院士,曾任复旦大学校长。邓老师与谢希德在厦大数理系同学四年,成为一生的朋友,邓老师去上海,或谢先生来济南,都要互相探望。

邓老师在厦大求学四年,未曾回乡探亲。他说,一方面没有钱,不想再向父母要路费,他们已经够难的了,另一方面正好用假期的时间把两个系的功课都学好。鲁迅先生曾经说过,世上哪有天才?所谓天才,不过是把别人喝咖啡的时间也用来学习罢了!邓老师就是用这样的精神,通过四年的艰苦卓绝的努力,获得了厦门大学数理系和化学系的两张毕业文凭!笔者曾见过邓老师的这两张文凭,也曾在《邓从豪校长百年诞辰图片展》上展出过。好不容易熬过了漫长的四年,终于在1945年夏季从厦大毕业了,并且在厦门集美学校(即现今的集美大学,由爱国华侨领袖陈嘉庚先生创建的,厦门大学也是由他资助建立的)取得了高中部数学组的教职,教数学正是他所愿。拿到第一个月的薪水之后,邓老师匆匆赶回阔别四年的临川老家,全家人悲喜交加,互诉衷情。邓老师为父亲赎回了土地,后来又多买了几亩,全家人的苦日子终于熬出了头!

四

邓老师在集美学校教了两年高中数学。学生中有一位张乾二,后来成为著名理论化学家,中国科学院院士,曾任中国科学院福州物质结构研究所所长,是厦门大学教授。1990年代初,邓老师曾邀请张先生来,为学校理论化学研究所的硕士博士研究生讲授角动量理论。张先生曾深情回忆起邓老师为他们讲课的情形,某些细节记忆犹新也十分感人。他说:“邓老师兼修数理和化学两系,讲的是数学,而随时能结合在物理和化学中的应用,对学生很有吸引力,激发了我们学好数学的兴趣和潜力。”2005年,集美大学为曾在母校学习和教学的两院院士塑像,共有八位,邓从豪院士和张乾二院士师徒二人赫然在列,一时传为佳话。

1947年,南昌中正大学向邓老师发出了召唤,希望他能回南昌,为家乡效力。邓老师觉得,到中大任教是升了级,由教中学变成教大学,凭着自己在厦大的所学,应该能够胜任,再者离家更近了,方便照顾父母。邓老师高高兴兴信心满满地回到了南昌,这块曾经度过六年中学时光的热土,希望能够实现自幼就有的科学救国的理想。他从助教做起,不论答疑辅导、批改作业还是带实验,都十分认真一丝不苟,深得系领导老教师和学生们的喜爱和高度评价。正当邓老师准备在中大一展宏伟抱负的时候,国民党反动派对劳动人民的压迫,对民主人士的迫害益发变本加厉了!1947年冬天,爱国学生在中国共产党领导下掀起了"反饥饿、反迫害″的学生运动,学生罢课,上街游行示威,很快席卷全国,南昌中正大学的学生们很快卷入了学潮,但遭到了国民党江西省和南昌市当局的镇压。两名和平示威的学生被射杀,更加激起了民愤!一天午饭时,邓老师和几位青年同行在一起,边吃饭边议论。邓老师态度明确地站在游行示威的学生一边,支持学生们的正义行动,反对当局的镇压恶行。不料早有隐藏其中的暗探报告了学校当局,一份被开除教职工和学生的名单张贴在校园公告栏里,邓老师就列其中!中大教务长郭庆棻教授爱邓老师的才华和人品,他也是召唤邓老师离集美来中大的招聘人,得知消息后心急火燎,紧急从中斡旋,最终学校当局收回了成命,但却留下了“严命训诫,以观后效”的尾巴。邓老师彻底凉了心,为留在中大的前景担忧。突然想到了一个人,就写信给他以求职。这个人便是刘椽教授,此时正担任山东大学教务长兼化学系主任。刘先生曾在厦大给邓老师主讲过物理化学课,了解邓老师数理系化学系双修,知道邓老师的优秀,正是山大化学系所需的人才,于是紧急向校方汇报,获准后立即回信邓老师并发出了聘书。

1948年春节后,邓老师离开南昌这块伤心地,先坐火车到上海,然后乘船到青岛山东大学报到。从此,一直到1998年病逝,邓老师扎根齐鲁大地,为科学事业,为教书育人,整整奋斗了半个世纪!

五

邓老师在上海等候开往青岛的航船时,有一点空闲时间,他便去外文书店逛逛,不意淘到了宝贝,在书架上发现了量子化学大师金布尔(Kimball )著的《量子化学》。这是一本世界名著,邓老师早就知道有这本书,但却不知道哪里去买。踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫!邓老师欣喜不已,毫不犹豫地买下来。到山大报到后,邓老师请人做了一块小黑板,挂在宿舍里,一有空就研读金布尔的书,并在小黑板上推导书中的公式,每章末的习题也在小黑板上推演,在书边写了很多的注释,对重点难点进行了勾划。邓老师对这本书反复读了很多遍,可以说对它的核心内容了然于胸,吃透了它的精髓,于是就开始选题做研究。

邓老师的第一项研究选题是键函数,它来自氢分子成键轨道的启发。研究论文初稿写成后,寄给了吉林大学副校长唐敖庆教授。唐先生是邓老师仰慕的量子化学大师,经常在杂志上看到他的研究论文,很受启迪。唐先生很快给邓老师回了信,对邓老师进行鼓励并对论文提出了修改建议,还附上了他近期发表论文的抽印本。信中还告诉邓老师,教育部将于今年,即1952年的暑假在青岛举办物质结构学术研讨班,目的是培养物质结构师资,届时可来听听课。主讲人除了唐先生外,还有卢嘉锡教授、吴征铠教授和徐光宪教授。这几位教授都是邓老师所敬重的著名理论化学家,卢先生是邓老师的恩师,在厦大时曾听过卢先生所讲授的晶体化学课。邓老师如愿参加了这期研讨班,聆听了几位大师的学术演讲,眼界大开。见到了分别几年的卢先生并互诉别情。此后,唐先生接受邓老师到吉大进修了半年,大大提高了学术研究能力。

1962-1964年,教育部委托唐敖庆教授在吉林大学举办物质结构学术讨论班。与1952年暑期的研讨班不同,这期讨论班是集体做学术研究,讨论班成员都是来自全国高校的量子化学精英,有吉大的孙家钟、江元生,山大的邓从豪,厦大的张乾二,北师大的刘若庄,川大的鄢国森、古正,云南大学的戴树珊等。唐先生为大家主讲群论课,讨论班选择配位场理论作为集体研究课题,指定邓老师为讨论班的班长。唐先生在一次讲课时说,在点群和连续群之间缺乏一座桥,搭建起这座桥,就能把点群和连续群统一起来进行描述,现在它们是孤立的,并交待说“从豪同志,你来考虑一下吧。”邓老师受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先生之明。于是苦思冥想,食不甘味,沉溺资料,泛舟书海,终于想到了这座桥是否就是一个耦合系数?有了这个耦合系数,是不是就把原本无关的点群和连续群联结起来了?经过数不清的日夜探索和数学推导,终于建立了这个耦合系数,并执笔写出了第一篇关于配位场理论的奠基性研究论文!此后,以此文为基础,对各种配位体场的情形进行了推广研究。这些研究成果最初发表在吉林大学学报,讨论班结束后,经过大家的补充研究后发表在中国科学。1966年暑期国际理论物理大会在北京召开,唐敖庆教授在会上作了配位场理论研究的报告,被评为大会十大优秀成果之一。文革动乱结束后,此项成果毫无争议地获得国家自然科学一等奖,以此为基础的科学专著《配位场理论方法》被评为国家自然科学图书一等奖。邓老师把这本科学著作的中英文版各两本赠送给了山大图书馆。

六

1980年代初,《配位场理论方法》中英文版由科学出版社出版,唐敖庆先生在序言中写道,我们(六十年代物质结构学术讨论班研究集体)通过构造一个耦合系数,串联起了点群和连续群,实现了对它们的统一描述,由此对配位场理论计算方法取得了新的突破。国际上,同类的研究出现在七十年代中期,也就是说,中国科学家的研究超前了至少十年!除却取得了国际领先水平的研究成果之外,经过这样的培养和锤炼,研究集体的成员成为了中国理论化学的中坚和旗帜,是唐敖庆先生构建的理论化学研究大厦的顶梁柱!人们把这个团队称为唐敖庆八大弟子。此外,八大弟子的研究生和各大学及中科院各单位的老师及研究人员,也有不少来讨论班参加听课学习者。邓老师当时的研究生是关大任,前来进修的山大教师是佘敬曾先生和居冠之老师,他们都很有成就。佘先生后来去了中国海洋大学,居老师去了南京大学。

物质结构学术讨论班结束后,八大弟子回到原单位,独立选择研究课题,开始了向理论化学科学高峰攀登的新征程。邓老师选择的研究方向有两个,其一是量子化学基础理论,主要是电子相关及多电子原子的波函数及能量计算方法,其二是分子反应动力学,主要是过渡态理论及量子反应散射理论的新方法。为此,他付出了后半生的全部心血,直到生命的终点。

物质结构学术讨论班研究集体的再一次聚首,是在“1978年10月-1980年1月 吉林大学-全国量子化学研究生、教师和科研人员进修班”。文革结束后,继1977年恢复了大学全国统一招生之后,1978年恢复了研究生招生工作。八大弟子除古正先生外都招收了研究生。唐敖庆先生提议,经教育部批准,七大弟子的研究生在本单位修完英语和政治课之后,集中到吉大学习专业课和学位课,学完后再回到原单位完成学位论文。唐先生主讲量子力学和量子化学,其他成员每人都选择一门自己擅长的课程,邓老师主讲的是化学反应的量子碰撞理论。此外,进修班还吸纳了与吉大同城的东北师范大学赵成大先生的研究生,赵先生主讲了统计热力学。邓老师的研究生冯大诚、王镇和韦苞洋以及山大化学系的刘成卜和刘传朴两位老师同时前往学习、进修。

进修班结束后,冯等三位研究生回山大,在邓老师指导下做学位论文研究,毕业取得硕士学位后,冯大诚留理论化学研究所工作。返校后,刘传朴老师讲授结构化学,刘成卜则考取邓老师的研究生,读完硕士博士之后,再到吉大唐敖庆先生、孙家钟先生那里做二年博士后。刘成卜获得了“做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号,他学问好、人品好、工作能力强。邓老师临终前选择了刘成卜担任理论化学研究室主任,研究室更名为研究所后任所长,由他带领大家继续完成邓老师未竟的事业。参加物质结构学术讨论班和量子化学进修班的研究生和进修生,日后大都成为中国理论化学研究队伍的骨干力量,做出了不可磨灭的贡献,这是唐敖庆先生和他的弟子的伟大创举。

七

冯大诚老师的聪慧和博学人所共知,深得邓老师赏识。他在邓老师指导下做电子相关研究,开创了氦原子研究,他是编写程序的高手,参与了后续多电子原子问题的研究,他的知识积累和经验为后来者提供了宝贵借鉴,对相关的获奖项目贡献很大。

我于1964-1969年就读山大化学系,留校后去了物理系,参加了1979年夏季研究生入学考试,报考的导师是邓从豪教授。化学系研究生入学考试的专业课定为无机化学、有机化学、物理化学,另外两门是英语和政治。由于与化学课疏离日久,复习起来很吃力。我去找邓老师,怯怯地说:“我能否不考化学而代之以量子力学、统计物理和数学物理方法?”邓老师一口答应了,未作任何迟疑,说很好,这些课都是做量子化学研究所必需的。这三门课刚刚在进修班上学过,复习起来难度不大,于是顺利通过了,成为了邓老师的学生。人说邓老师很严肃,不苟言笑,很难接近,而事实上,邓老师很平易近人,可亲可敬。还在化学系读书时,课余时我常进资料室翻翻杂志,发现邓老师发表的论文很多。如前所述的键函数,以及双原子分子势函数,有机化学分子轨道,配位体场,过渡态理论,光谱的分裂等等。这些论文分布在山大学报,吉大学报,化学学报,物理学报,高等学校化学学报,中国科学等杂志上。邓老师论文的特点是,每一篇都充满了数学公式,这些公式不是抄来的,而是他自己推导的。论文中还有许多在化学上未曾听说过的人名和学术术语,读起来如同天书,依我当时的知识根本看不懂,但内心充满了对邓老师的仰慕和崇拜!

为了给研究生开题提供参考,邓老师开设了几次学术讲座,除了他自己讲授,还请来了光学系的同事、著名物理学家陈继述教授作学术演讲。另外,还鼓励和提倡我们到数学系学习进修,帮助我们加强和提高不同学科之间相互交叉和融和的意识与能力。印象中最深受到震撼的是,邓老师在一次讲座上说,做科学研究恰如工作在青藏高原上,目标是登上珠穆朗玛峰,绝不能找块木板子的薄处戳窟窿!即是说,选择的课题应该是科学意义重大,有重大学术价值和影响广泛的。邓老师是这样说的也是这样做的,为我们做出了光辉榜样。

邓老师主讲过很多课,包括大学生研究生各个层次的基础课专业课学位课十多门。邓老师讲课采取启发式,条理清晰、清楚明白,板书干净漂亮,公式推满一黑板又一黑板,从来不看讲稿,并适时介绍本学科最新研究成果,包括他本人的研究成果,深受学生们的欢迎和高度评价。在科学研究方面,强调选择重大课题,釆取严肃诚实的科学态度,找到正确而有效的研究方法,用不断求索的精神,达到预期的结果。我们从邓老师那里学到的讲课风格和科学研究求实的态度和方法,不断探索和实践,使我们受益终生。

此外,邓老师邀请了世界顶尖的理论化学大师,如卢夫汀、科普曼和米勒教授等来山大讲学,帮助我们开阔眼界,及时了解科学前沿及发展动态,激发科学研究的潜力和能力,提高竞争力。

现在回忆这些,颇具有现实意义和深远的影响。

八

邓老师学术成就杰出,英名蜚声中外,评为中国科学院院士实至名归,遗憾的是这一称号来得晚了点。邓老师当选院士后,化学院和理化所为他举行了庆祝大会。会上,邓老师的好朋友、好同事杜作栋教授作了深情的演讲。杜先生是著名有机与高分子化学家,幽默风趣,他说:“古有孔子孟子,今有邓子,称子的人都是有很深学问的人,读有机化学,其中的分子轨道理论我不懂,请教邓子,经他一讲解,我就清楚明了,如醍醐灌顶。我把我的学生推荐给邓子读博士,学成归来,研究水平上了一个台阶。”杜先生说的学生是冯圣玉,他把量子化学方法用于有机硅高分子化学研究,与纯实验研究相比,不可同日而语。

邓老师一年到头无休,星期天把自己反锁在资料室里钻研文献是常有的事,虽然成就斐然,但日积月累的透支,也拖垮了他的身体。后来得了重病,虽经多方名医诊治,仍然未能挽住性命。1998年春节即将到来之际,邓老师永远离开了他奋斗半个多世纪的这个世界驾鹤西去,享年七十八岁。

邓老师逝世后,理化所决定出版《邓从豪科学论文选集》。我们确定了一个原则,即尽可能完整准确地反映邓老师的成就和为人的光辉的一生,为后人留下一笔宝贵的精神财富。议请全国人大原副委员长、中国科学院院士、著名晶体材料学家、邓老师的老师卢嘉锡先生题写书名,请著名无机化学和量子化学家、中国科学院院士、邓老师的朋友、北京大学教授徐光宪先生作序,请山东大学校长、著名美学专家、与邓老师共事多年的同事和朋友曾繁仁教授写一篇综合纪念文章。由于希望在邓老师逝世周年纪念大会上把《选集》分发给来宾,时间非常紧迫,但在校院领导支持下,张乾二院士(张是卢先生的学生)和黎乐民院士(黎是徐光宪先生的学生)的帮助下,以及山东大学出版社紧张而有效的工作,《选集》按时足量高质量地出版了,我们悬着的一颗心终于放下了。在邓老师逝世周年纪念大会上,时任展涛副校长代表校党委和行政高度评价了邓老师光辉的一生,感谢邓老师为人类为国家为山大所创造的丰功伟绩,是山大人的骄傲!他号召全体山大师生以邓老师为榜样,踏踏实实实实地工作,把科学研究和教学水平提高到一个崭新阶段。来宾代表有原山东工业大学教授、中国工程院院士、邓老师的厦大校友和江西同乡艾兴先生,时任济南大学校长、原山大化学院奚正楷教授。他们都深情地回顾了与邓老师在生活和工作中密切交往的有益往事,情深谊重。

这次纪念大会之后,刘成卜老师和我赴京,把邓老师的《选集》恭递到卢嘉锡、徐光宪先生手中,感谢二老的宝贵支持,永久铭记不忘。卢徐二老深情缅怀邓老师,嘱咐我们永远继承邓老师的精神,把工作做好,努力完成邓老师的未竟事业。我们将卢徐二老的教导铭刻在心头,努力付诸实践。

邓老师的为人和做学问,为我们树立了一座丰碑,我们永远学习他怀念他,永志不忘!邓老师创建的理论化学研究所是我们的家,是我们的根据地,是我们安身立命之所。我们一定要像爱护自己的眼睛一样来爱护她、发展她。要真正做到多出成果多出人才,决不辜负邓老师的希望!

最后,我们用北宋政治家、文学家范仲淹在《严先生祠堂记》里的话来作结:云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长!