跟随课题组的脚步,我再次回到“山大号”的主控室,查看地铁隧道修建情况。尤记得不久前《改革人才培养指挥棒 为现代化产业体系提供支撑》的专题报道在山东省新闻联播头条播出,一个熟悉的画面在屏幕中闪现——“山大号”。那一刻,我的心情无比激动,思绪随之回溯,与“山大号”共同走过的点点滴滴浮现脑海。

攻坚克难,知行合一。2022年,我有幸跟随团队投身水射流掘进机的设计与研发。2023年,作为“学生总工”,我肩负着带队在实验室测试“山大号”水射流盾构机关键核心部件的光荣使命。但前行的路并非坦途,旋转接头这一关键部件,在耐压、耐久测试中屡屡受阻。面对困难,我曾一度迷茫,但刘斌老师始终给予我耐心的指导,鼓励我坚持理论分析、深化装置设计理念。带着不言放弃的信念,我与团队不断优化设计,终于让旋转接头在1.4倍设计泵压条件下稳定运行100小时无泄漏,并顺利搭载至“山大号”水射流盾构机。这一刻,我深刻体会到,作为一名山大岩土人,我不仅要有技术担当,更要有攻坚克难的精神。从搭建试验台到后来完成数百组工况测试,点滴进步都凝聚着团队的心血。

2024年下半年,挑战接踵而至。在济南重工工厂调试高压射流系统过程中,测试压力无法达到设计泵压,而此时距离“山大号”正式投用仅剩不到一周,焦虑和压力在团队间蔓延。团队张波老师告诉我们:要调整好心态、深入分析问题。最终通过一轮又一轮的分析与力学计算,我们锁定了故障源,调整结构方案后,问题迎刃而解,保障了“山大号”这一全球首台射流-机械联合破岩盾构机的顺利始发与掘进。

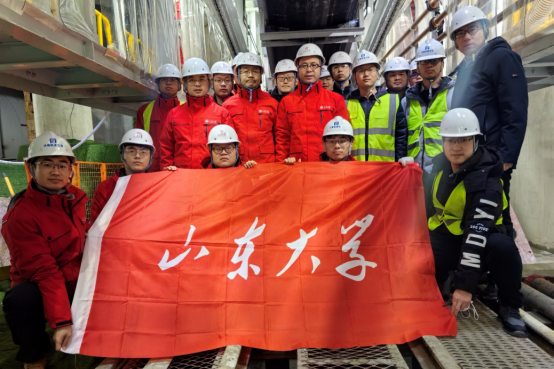

自“山大号”项目开展以来,到处都有山大人奋斗拼搏的身影。刘斌教授、张波教授、李彪研究员、王亚旭博士后、张建成、徐彬、于虎、刘云龙、杨瑞等一批山大人驻守在工程现场,用行动践行着山东大学“舍我其谁”的担当精神,在济南地铁6号线书写着山大人的风采。

两年时光,收获满满。从实验室到现场,从理论到实践,我在“山大号”的锤炼中成长。每一次难题的破解,都让我更深刻地体会到“知行合一”的重要性,也更加理解了李术才校长所说的“扎根工程一线做科研”的深刻意义。

未来,我将继续秉承岩土与地下工程研究院“艰苦不怕吃苦”的精神,发扬“特别能吃苦,特别能战斗”的科研作风,践行“把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中”的号召,在高压射流辅助盾构机的推广与应用中贡献自己的力量。“山大号”不仅是一台装备,更是我青春岁月里奋斗的印记,我将继续与它同行,书写属于我的山大故事。