[本站讯]当胶济铁路的列车再次驶过齐鲁大地,8月的风里裹挟着两种声音——钢轨与车轮的撞击声,穿越百年,呼应着历史深处的呐喊;山东大学马克思主义学院青年学子的脚步声,踏遍四城,丈量着抗战基因的传承之路。这个夏天,山东大学马克思主义学院习近平新时代中国特色社会主义思想青年学习会党支部组建“胶济红途・青春之光”实践团,沿着胶济铁路——这条贯穿山东半岛的铁路干线,从青岛出发,一路向西途径潍坊、淄博,最后到达济南,在历史的褶皱里打捞抗战记忆,用青春的笔触续写精神传承答卷。

一寸铁轨一寸血:四城记忆里的民族脊梁

青岛是胶济铁路的起点。党史纪念馆的展柜里,锈迹斑斑的步枪与泛黄的抗战照片静静陈列。1938年,胶济铁路工人在党的领导下,用扳手拧松铁轨螺丝、用石块阻塞运输通道,让这条侵华日军的“动脉”多次瘫痪。“他们没有枪支,却用最朴素的方式守护着家国。”实践团队长周顺洁在讲述这段故事时感叹道:“铁路工人的扳手,就是那个年代的武器。”

潍坊坊茨小镇的老铁轨上,阳光投下斑驳的光影。1914年建成的坊子站,曾是日军运输军火的关键节点,如今仍能从铁轨的磨损痕迹里,读出当年铁路工人暗中破坏时的惊心动魄。“信号机的每一次异常摆动,都是给八路军的暗号。”平凡者的勇气,从来都藏在细节里。

最沉重的记忆留在淄博黄家峪。1938年6月26日的炮声,让这个村庄永远失去了244位亲人。在黄家峪惨案纪念馆,史料研究中心主任黄瑞轩指着一截锈钢轨哽咽:“这是游击队员扒掉的铁轨,他们用血肉之躯换来了台儿庄战役的物资缓冲时间。”黄庆春、黄振珠为首组织起来的“红枪会”、新婚三日便牺牲的游击队员、被枪击致残的幸存者黄凤梓……这些名字,在队员们的录音笔里,成为最滚烫的历史注脚。

济南趵突泉公园里,实践团在“勿忘国耻”碑前鞠躬默哀,仿佛能透过这块碑,触摸到 1928年5月3日那个刻骨铭心的日子。这里是“五三惨案”的见证地,数千军民的鲜血曾染红胶济铁路济南站的站台,成为中华民族近代苦难史上一道深刻的伤痕。“当我看到蔡公时烈士被日军割耳挖鼻仍怒斥敌寇的照片时,眼泪一下就涌了出来。”实践团成员吕叶青动情地说。

一路探寻一路悟:众声对话中的精神传承

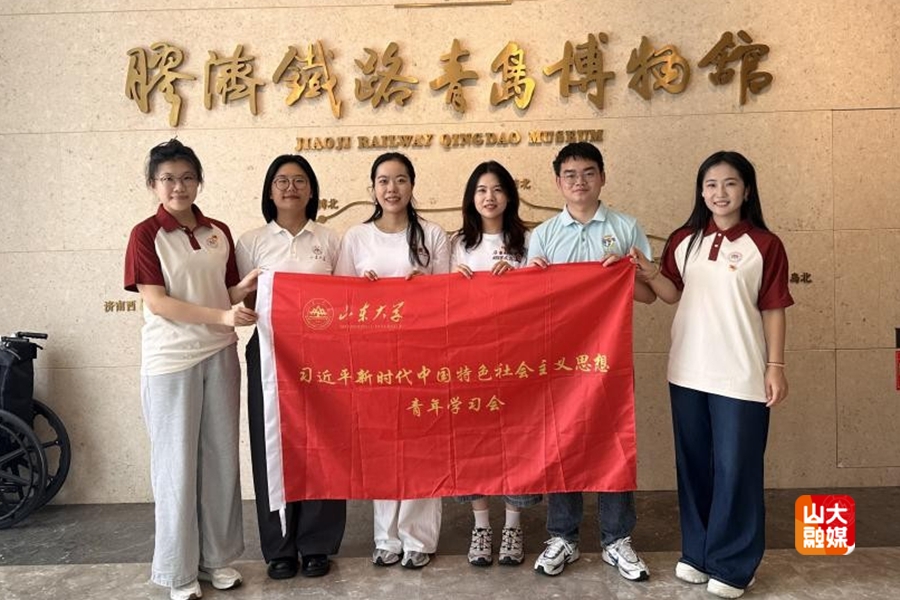

“从德占时期的掠夺性修建,到抗战时的血色抗争,再到今天的复兴之路,这条铁路就是一部浓缩的山东近代史。”青岛胶济铁路博物馆讲解员的话让大家陷入沉思——当城市天际线不断生长,如何用当下的发展回答历史之问?参观完成后,实践团成员就围坐在“胶济铁路零公里”主题雕塑前分享感受。

这样“临时”的对话,在实践中不断涌现。潍坊坊茨小镇的德式建筑前,队员们对比着殖民痕迹与抗战印记,理解“落后就要挨打”的深刻教训;淄博黄家峪惨案纪念馆内33块图文并茂的展牌,让队员们在“前事不忘,后事之师”的警示中,体悟到“和平来之不易”的沉重分量;即墨县委成立旧址里,老党员讲述的秘密建党故事,让“群众路线”四个字有了可触可感的温度;济南纪念堂外的石阶上,“铁路、主权与民族复兴”的讨论从午后持续到黄昏。

为还原更鲜活的历史,实践团成员兵分多路。有的采访场馆工作人员,探寻其红色主题宣传策略与场馆运维细节;有的走访战争亲历者及其后代老人,抢救整理珍贵的口述史料;有的用镜头拍下锈钢轨、旧农具等革命文物。“这些物件会说话,我们要做历史的传声筒。”实践团成员李金锦的镜头里,夕阳正为纪念碑镀上金边。

一腔热血一肩责:青年行动下的薪火绵延

在即墨县委成立旧址的党旗下,实践团成员重温入党誓词时的声音格外洪亮;在潍坊坊子站德式站房前,锈蚀铁轨与泛黄时刻表共同勾勒出“觉醒年代”的抗争图谱;在黄家峪惨案纪念碑前,“铭记历史,砥砺前行”的宣誓与远处的火车鸣笛交织成歌;在济南惨案纪念堂的留言簿上,“学思用贯通、知信行统一”的字迹力透纸背。

这些话语也正在转化为具体的行动:3万余字的口述史资料已初步整理成册,200分钟的影像素材将剪辑成微纪录片,涵盖四城红色地标的“胶济铁路红色地图”正在绘制中。“我们要让更多同龄人知道,胶济线上不仅有高铁穿梭,更有不能遗忘的故事。”实践团成员王婷的调研日志里,夹着一簇从黄家峪松树林拾起的针叶。

从殖民铁路到中欧班列的必经之路,胶济铁路的铁轨上,不仅承载着货物与旅客,更记录着一个民族从苦难到复兴的征程。当实践团的脚步暂时停歇,带回去的不仅是沉甸甸的史料和影像,更有那份让胶济铁路的红色记忆在更多青年心中生根发芽的责任与热望。

此刻,胶济铁路的列车再次出发。车窗映出的,是齐鲁大地的繁荣景象,更是一代青年接过历史接力棒的坚定身影。