[本站讯]近日,物理学院有机光电子学研究团队在声场调控有机光伏激发态动力学调控研究中取得系列进展,相关工作分别发表于国际学术期刊Nature Communications(影响因子:15.7)、National Science Review(影响因子:17.1)。

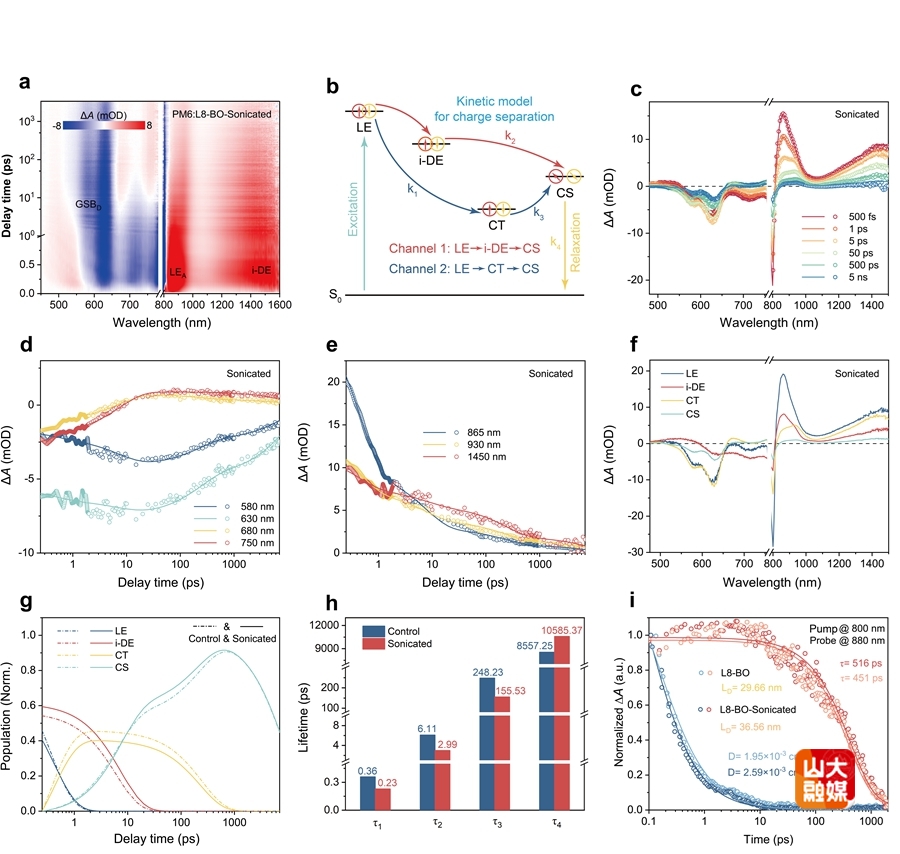

进展一:研究团队针对有机太阳能电池非卤溶剂中非富勒烯受体易无序聚集的问题,提出超声物理场调控策略。超声处理利用微湍流与剪切应力,诱导分子由无序聚集转变为有序J聚集,增强π-π堆叠作用,促进激子离域并抑制分子振动,从而显著提升器件性能。该方法兼具广泛适用性与大面积制备兼容性,有力推动有机光伏产业化发展。该工作以“Sonication-induced J-aggregation in nonhalogenated solvents boosts exciton delocalization for high-efficiency organic solar cells”为题发表于期刊Nature Communications。山东大学博士研究生周明旭为论文第一作者。通讯作者为山东大学教授郝晓涛,张康宁;北京航空航天大学教授孙艳明。山东大学为第一作者单位和通讯作者单位。

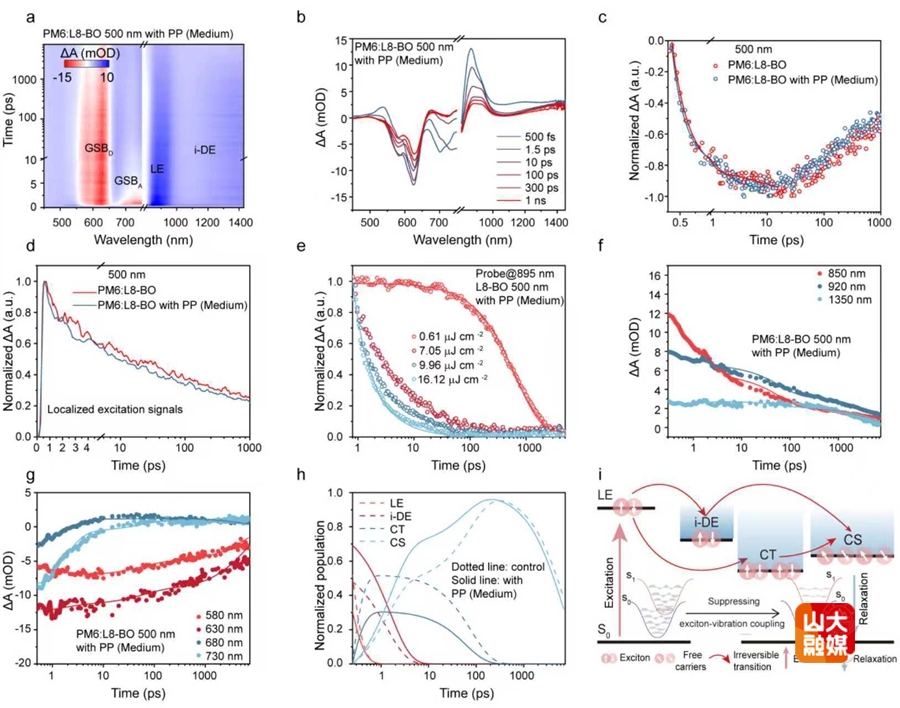

进展二:针对制约有机光伏产业化的关键技术瓶颈,诸如激子传输效率低及对微观光物理机制认识不足等问题,研究团队创新性地提出了一种稀释策略。该策略通过精准调控聚丙烯稀释剂的分子量,有效引导受体分子形成有序堆叠结构,优化纤维尺寸分布,促进激子由局域态向离域态高效扩散。研究表明,该方法显著抑制了激子-振动耦合效应,优化了激发态演化路径,最终成功制备出具有卓越厚度耐受性的有机太阳能电池。这一成果为推进有机光伏技术的大面积、规模化制造提供了新的解决方案。该工作以“Suppression of exciton-vibration coupling via modulated insulator-dilution for thickness-tolerant organic solar cells”为题发表在National Science Review。论文第一作者为山东大学物理学院博士研究生付振,通讯作者为郝晓涛教授,山东大学为第一作者单位和唯一通讯作者单位。

上述研究工作得到了国家自然科学基金、晶体材料全国重点实验室、山东省自然科学基金、泰山学者等项目的资助。