[本站讯]近日,环境科学与工程学院闫震教授团队在产甲烷古菌介导的钒/铬转化脱毒领域取得新进展,相关研究以“Deciphering the extracellular electron transfer pathways to mediate vanadium/chromium detoxification in methanogenic archaea”为题发表于地球与环境科学领域Nature Index期刊Geochimica et Cosmochimica Acta(2025)。环境学院2023级硕士研究生黄馨为论文第一作者,闫震教授为论文通讯作者,环境科学与工程学院、微生物改造技术全国重点实验室为论文共同通讯单位。

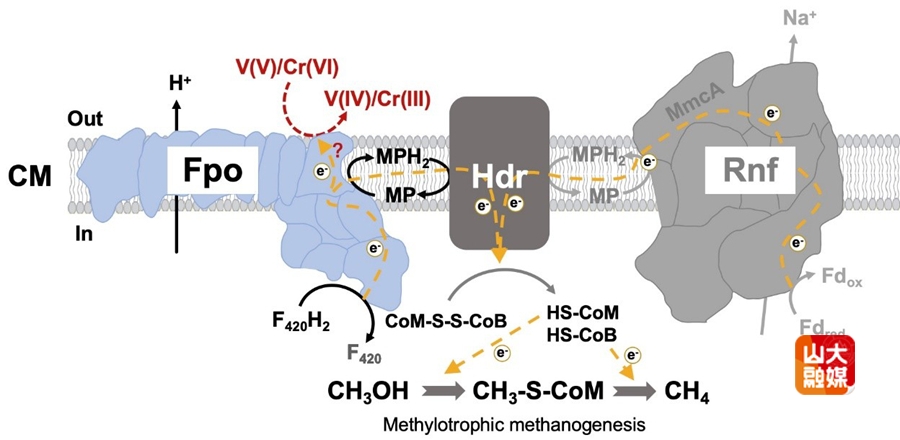

钒(V)与铬(Cr)均是具有氧化还原依赖性的有毒重金属元素,其迁移能力与毒性随价态不同而变化,其中五价钒[V(V)]和六价铬[Cr(VI)]的毒性显著高于其还原形态。微生物还原技术为这类污染提供了一种可持续的修复策略,然而与细菌相比,古菌在还原机制方面的研究仍较为有限。由于产甲烷古菌在厌氧环境中是驱动钒/铬还原的关键生物类群,本研究选取模式产甲烷古菌——Methanosarcina acetivorans,系统探究其对钒/铬的还原与解毒机制。通过分析该菌对不同浓度V(V)和Cr(VI)的生态生理响应,并结合钒/铬在处理前后的形态转化与亚细胞分布,证实M. acetivorans能够通过分流产甲烷过程所产生的胞内电子,实现胞外V(V)与Cr(VI)的还原。进一步遗传学与生化分析表明,先前报道中参与胞外三价铁还原的多血红素c型细胞色素,在V(V)与Cr(VI)还原过程中并不起主要作用;相反,在产甲烷古菌中高度保守的膜结合F420(吩嗪氧化还原酶复合体)参与了V(V)与Cr(VI)的还原反应。上述发现深化了对产甲烷过程与钒/铬形态转化耦合机制的认识,也为利用古菌驱动钒/铬污染环境的生物修复提供了理论支撑。

钒(V)与铬(Cr)均是具有氧化还原依赖性的有毒重金属元素,其迁移能力与毒性随价态不同而变化,其中五价钒[V(V)]和六价铬[Cr(VI)]的毒性显著高于其还原形态。微生物还原技术为这类污染提供了一种可持续的修复策略,然而与细菌相比,古菌在还原机制方面的研究仍较为有限。由于产甲烷古菌在厌氧环境中是驱动钒/铬还原的关键生物类群,本研究选取模式产甲烷古菌——Methanosarcina acetivorans,系统探究其对钒/铬的还原与解毒机制。通过分析该菌对不同浓度V(V)和Cr(VI)的生态生理响应,并结合钒/铬在处理前后的形态转化与亚细胞分布,证实M. acetivorans能够通过分流产甲烷过程所产生的胞内电子,实现胞外V(V)与Cr(VI)的还原。进一步遗传学与生化分析表明,先前报道中参与胞外三价铁还原的多血红素c型细胞色素,在V(V)与Cr(VI)还原过程中并不起主要作用;相反,在产甲烷古菌中高度保守的膜结合F420(吩嗪氧化还原酶复合体)参与了V(V)与Cr(VI)的还原反应。上述发现深化了对产甲烷过程与钒/铬形态转化耦合机制的认识,也为利用古菌驱动钒/铬污染环境的生物修复提供了理论支撑。

闫震团队长期从事甲烷的生物地球化学循环领域研究,近年来学术成果在PNAS、ISME J、Geochim Cosmochim Ac、Environ. Sci. Technol.等Nature Index期刊发表。