[本站讯]近日,集成电路学院教授王亮、物理学院实验师刘倩和化学与化工学院教授于伟泳在钙钛矿太阳能电池研究中取得重要进展。研究团队提出了一种基于2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)原位聚合形成柔性聚合物(P-AMPS)的新策略,用于构筑晶粒间的柔性隔离网络,从结构层面有效解耦光致晶格演化与机械应变积累,显著提升了钙钛矿太阳能电池的光机械稳定性与运行寿命。相关成果以题为“Decoupling photoinduced lattice evolution via grain spatial isolation for efficient and stable perovskite solar cells”的论文发表在国际期刊Advanced Material(影响因子:26.8)。王亮、刘倩和于伟泳为论文的共同通讯作者,化学与化工学院博士研究生何正言为第一作者。

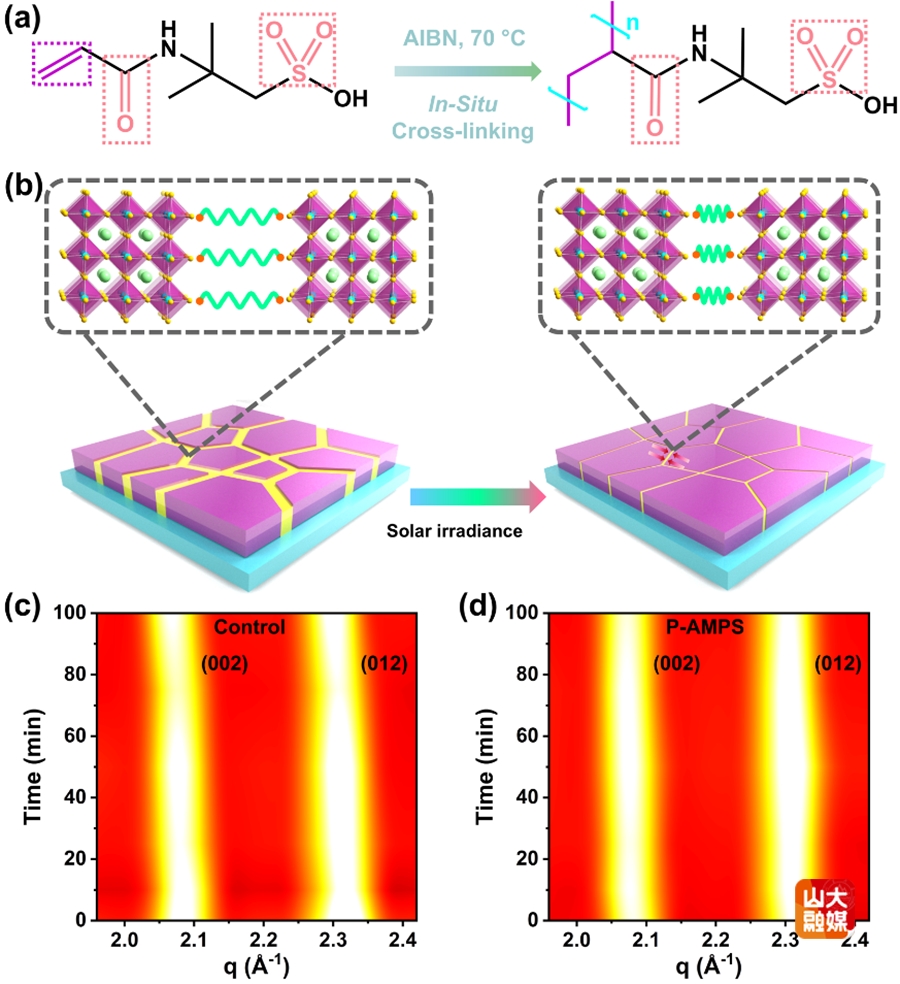

图1.(a)钙钛矿薄膜热退火过程中AMPS原位聚合生成P-AMPS的示意图。(b)P-AMPS如何缓解钙钛矿晶格膨胀的示意图。(c)未掺入P-AMPS和(d)掺入P-AMPS后,(002)和(012)晶面在光照下的原位GIWAXS衍射矢量位移测量结果。

在钙钛矿太阳能电池中,晶界处的应力积累与缺陷演化是导致性能衰退的关键因素。针对这一难题,研究团队创新性地在钙钛矿薄膜退火过程中引入AMPS单体,通过热诱导原位聚合生成柔性交联聚合物P-AMPS,使其自发分布于晶粒边界处,形成“空间分离—柔性缓冲”功能网络(见图1)。该结构不仅实现了晶粒的物理隔离与应力传递削弱,还通过磺酸基与羰基等功能基团实现了缺陷钝化与载流子输运优化。

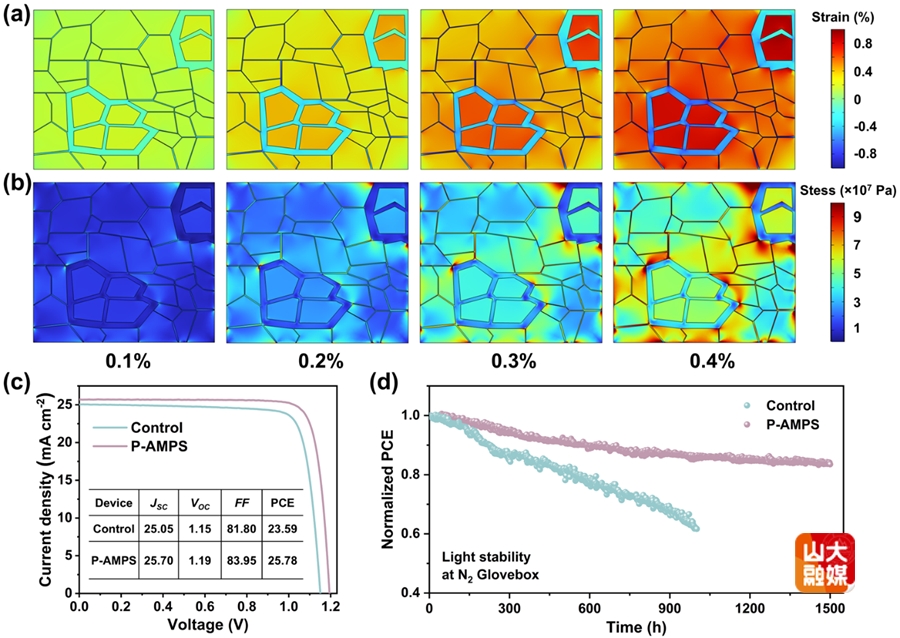

图2.(a)使用COMSOL模拟不同晶格膨胀比的多晶钙钛矿薄膜的应变分布。(b)使用COMSOL模拟不同晶格膨胀比的多晶钙钛矿薄膜的应力分布。(c)器件在有无P-AMPS条件下的反向扫描J-V曲线。(d)器件在连续光照下,按照ISOS-L-1协议进行最大功率点跟踪稳定性测试。性能数据每小时记录一次。

实验与理论计算结果表明,P-AMPS的引入有效提升了钙钛矿薄膜的结晶质量和晶格完整性,显著降低了光照诱导的应力与应变积累,抑制了PbI2生成与离子迁移。基于该策略制备的n–i–p型钙钛矿太阳能电池实现了25.78%的光电转换效率,并在连续光照1500小时(ISOS-L-1标准)后仍保持83.52%的初始效率,表现出优异的光照稳定性(图2)。此外,器件在空气环境下运行3000小时仍能保持超过86%的初始性能,显示出极高的环境与热稳定性。该研究揭示了柔性聚合网络在调控光致应变和应力传导中的重要作用,为钙钛矿太阳能电池的光机械稳定性调控提供了新思路,并为其商业化应用奠定了基础。

本研究得到了国家自然科学基金、山东省泰山学者基金、山东省自然科学基金以及山东大学-慕尔斯联合实验室的资助。