[本站讯]近日,山东大学空间科学与技术学院汤朝灵教授合作团队在地球外辐射带研究方面取得新进展,相关成果分别发表在天文学权威期刊The Astrophysical Journal Supplement Series(IF=8.7)和空间物理学权威期刊Journal of Geophysical Research:Space physics(IF=2.9)。

进展一:行星际激波三步加速地球辐射带高能电子

行星际激波是太阳风中传播的一种剧烈扰动,通常伴随日冕物质抛射或太阳耀斑活动。当其撞击地球磁层时,会引发一系列空间物理过程,包括激发超低频波(ULF波)、产生强电场,并可能加速外辐射带中的高能电子至接近光速。尽管科学家早已知道ULF波驱动的径向扩散是外辐射带相对论电子加速的重要机制之一,但行星际激波在这一过程中所扮演的具体角色一直未被完全阐明。

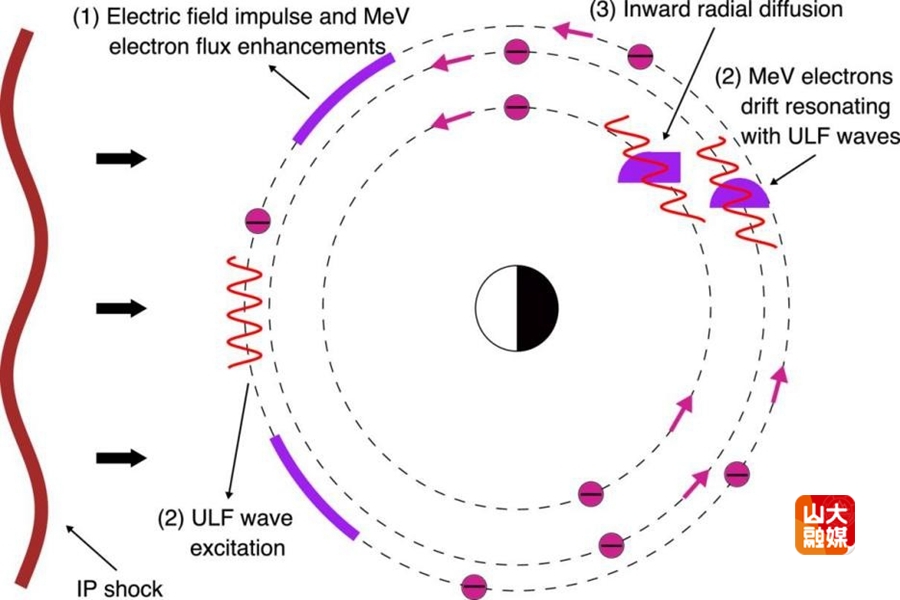

研究团队利用2013年1月17日与18日两次行星际激波事件的观测数据,结合范艾伦探测器(VAP)、THEMIS与GOES等多点探测数据,提出了一个清晰的“三步加速”模型:(1)电场脉冲与电子注入:行星际激波压缩地球磁层,产生瞬时强电场,将MeV级电子从磁层外侧快速注入至同步轨道附近,形成加速所需的“种子电子源”。(2)ULF波激发与漂移共振:行星际激波激发出的超低频波与电子发生漂移共振,在L∗∼5.0附近形成相空间密度的峰值区域,即“局部加速区”。(3)向内径向扩散与电子再分布:持续的ULF波驱动电子向内扩散,将高能电子从外辐射带边界输送到内部区域,从而实现整个外辐射带中相对论电子的快速增强。

图1:行星际激波引起地球外辐射带相对论电子三步加速的示意图

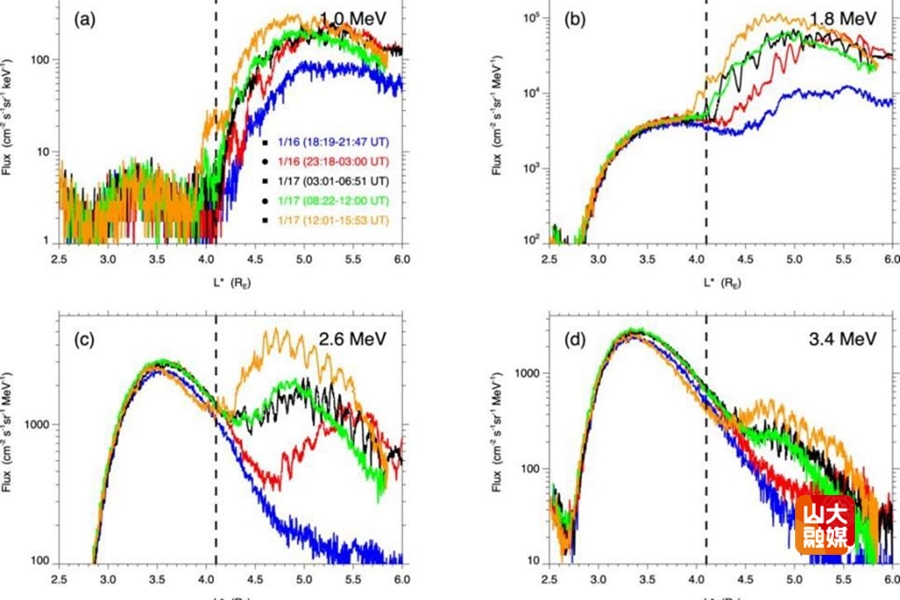

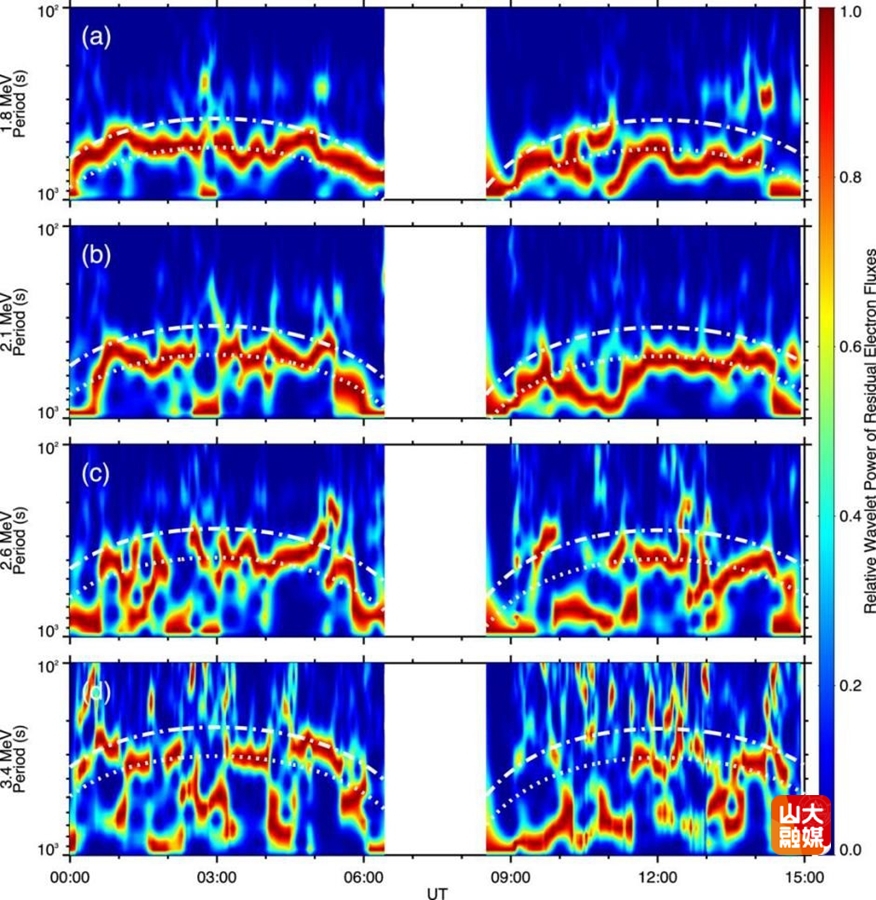

研究显示,在行星际激波到达后数小时内,2.6 MeV电子通量可增长一个数量级。通过分析电子通量的振荡周期与ULF波频率,团队确认了其符合漂移共振理论,并计算出显著的径向扩散系数,进一步验证了加速过程的物理合理性。

图2:2013年1月17日事件中相对论电子通量的径向分布

图3:2013年1月17日事件中范艾伦探测器B所观测变化电子通量的相对小波功率

该研究不仅完善了地球外辐射带电子加速的理论框架,也对空间天气预报与卫星防护具有重要应用价值。高能电子通量的突然增强对在轨航天器的电子设备构成威胁,理解其加速机制有助于预测极端空间天气事件。“三步加速”模型是一个普适的物理过程,预计同样适用于木星、土星等其它具有强磁场的行星磁层环境。相关成果以“Three-step Acceleration of the Radiation Belt Relativistic Electrons by Interplanetary Shocks”为题,发表于期刊The Astrophysical Journal Supplement Series,山东大学空间科学与技术学院汤朝灵教授为第一作者和通讯作者,合作者包括中国科学技术大学苏振鹏教授、博士研究生陈景润,山东大学空间科学与技术学院博士研究生初鑫鑫。

进展二:揭示地球外辐射带高能电子“心跳”之谜

地球外辐射带中充斥着能量高达数百万电子伏特的电子,它们像地球磁场中的“高能海洋”,其动态变化直接影响在轨卫星的安全与通信导航系统的稳定。这些电子通量常出现周期性振荡,如同地球磁层的“心跳”,其频率与电子绕地球漂移周期一致,是超低频波(ULF波)与电子发生共振相互作用的重要标志。

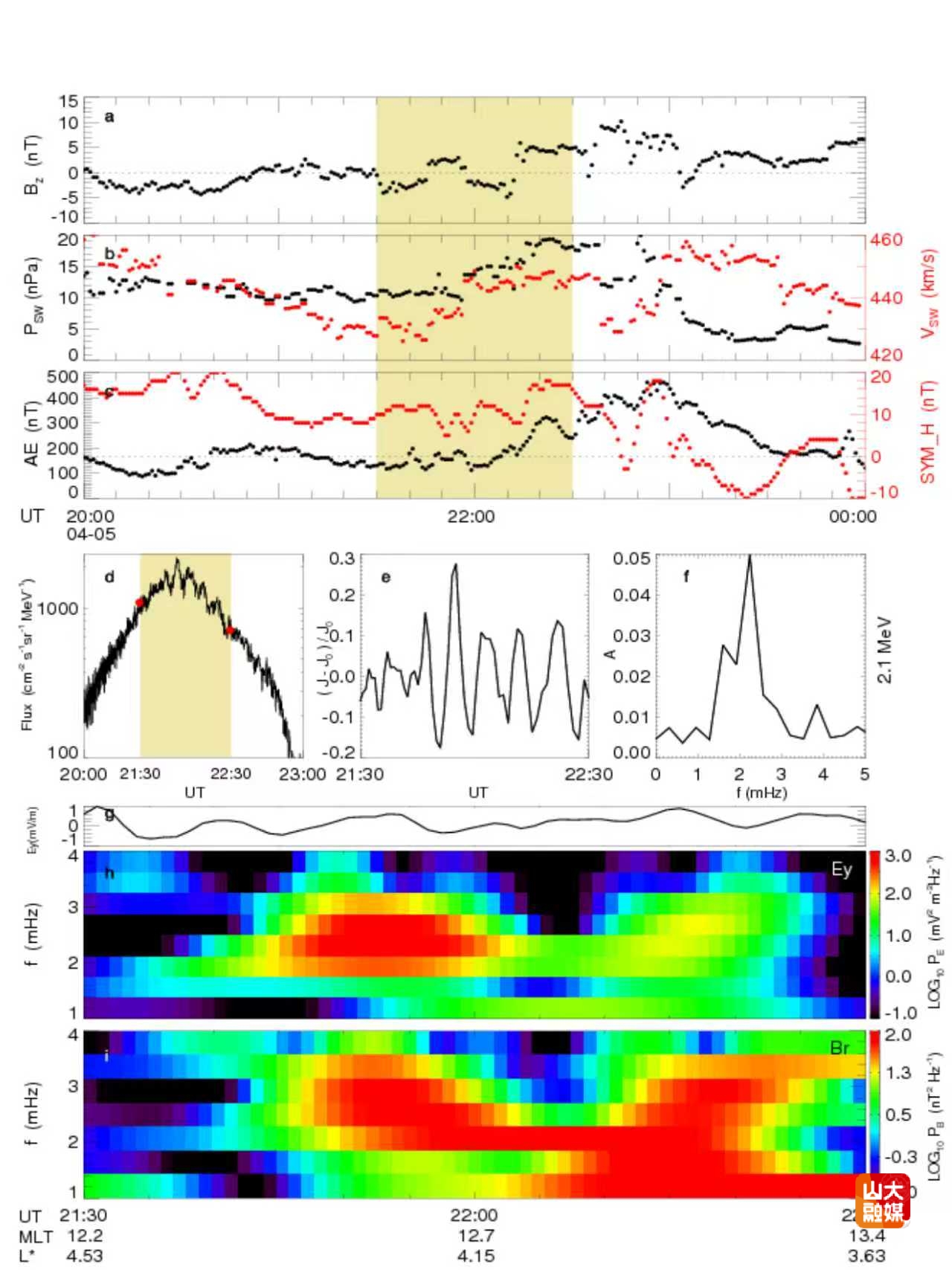

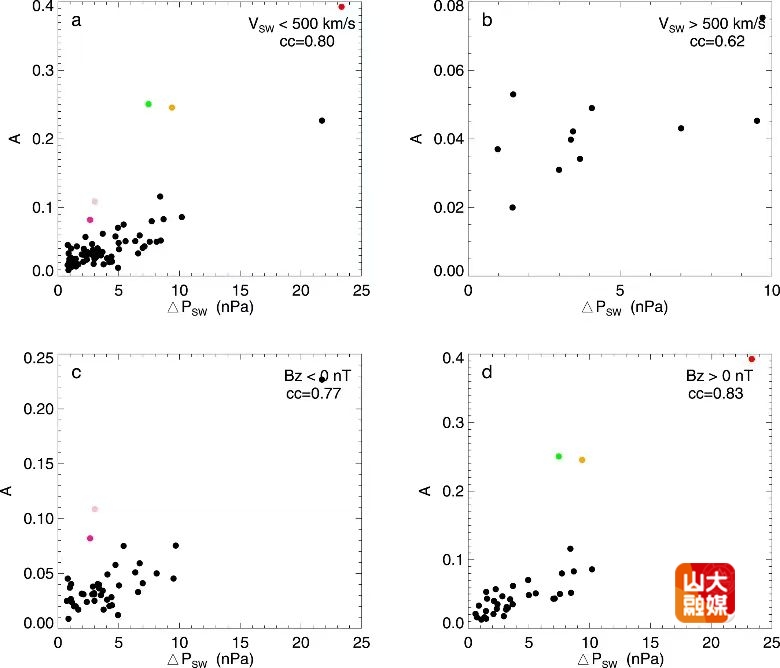

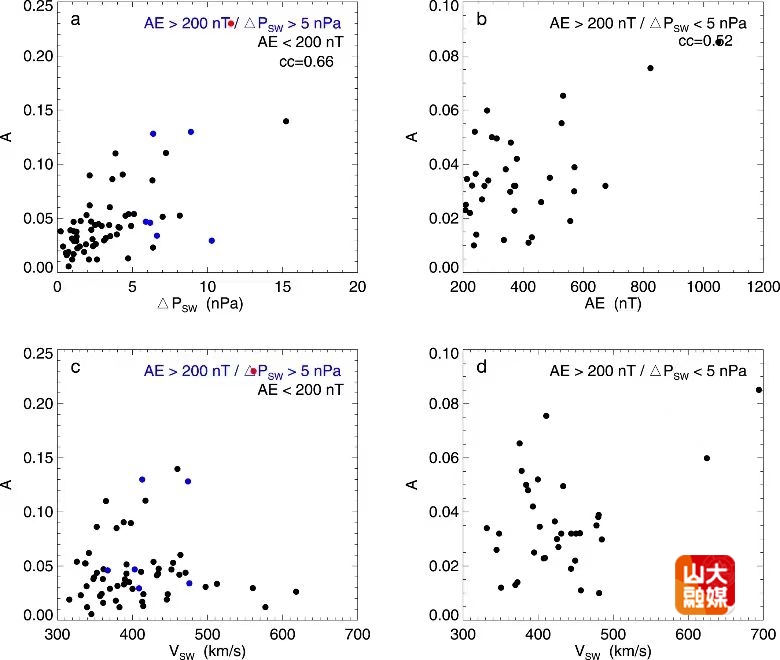

然而,长期以来,人们对这类振荡事件的发生位置、振幅强度及其驱动因素缺乏系统性认知,尤其是在非磁暴时期——即地球磁场相对平静时的振荡机制尚不清晰。研究团队基于范艾伦探测器(VAP)在2013至2019年间的大量观测数据,筛选出177次2.1 MeV高能电子通量振荡事件,并首次根据事件发生的磁地方时和亚暴强度等进行了精细分类。主要发现:(1)日侧振荡:太阳风动压是“主开关”:研究表明,日侧电子振荡主要由太阳风动压变化驱动。动压变化越大,振荡振幅越强;高速太阳风则使振荡发生在更靠近地球的L*壳层。值得注意的是,行星际磁场的南北方向对日侧振荡影响不显著。(2)夜侧振荡:亚暴与太阳风共同主导:在夜侧,弱亚暴和高动压强亚暴事件仍由太阳风动压主导;而在低动压、强亚暴事件中,亚暴活动本身成为影响振荡振幅的关键因素。这表明夜侧ULF波来源更为复杂,是太阳风压缩与内部磁层活动共同作用的结果。(3)特殊发现:负太阳风动压脉冲与行星际激波也能引发强振荡:统计中确认,即使是太阳风动压的突然降低,或来自太阳的行星际激波,均能激发强烈电子通量振荡,振幅最高可达背景值的39%。

图4:太阳风动压变化激发的ULF波导致的2.1 MeV电子通量振荡事件

图5:日侧太阳风动压变化量与振荡幅度线性关系图

图6:夜侧太阳风参数、地磁指数与振荡幅度线性关系图

此研究首次明确了非磁暴期间地球外辐射带高能电子振荡的驱动因素在日夜两侧存在本质差异。这一发现不仅深化了对外辐射带能量输运过程的理解,也为建立更精确的空间天气模型提供了物理基础。相关成果以“Relativistic electron flux oscillations in the Earth's outer radiation belt: A statistical study”为题,发表于期刊Journal of Geophysical Research: Space physics。山东大学空间科学与技术学院博士研究生初鑫鑫为第一作者,汤朝灵教授为通讯作者,合作者包括中国科学技术大学苏振鹏教授、博士研究生陈景润。

本研究成果得到国家自然科学基金项目和太阳活动与空间天气全国重点实验室专项基金资助项目的资助。