[本站讯]近日,晶体材料全国重点实验室于小雯教授与刘宏教授团队在机器学习辅助筛选高熵金属间化合物方面取得新进展。该成果以“Machine Learning-Guided Design of L12-Type Pt-Based High-Entropy Intermetallic Compound for Electrocatalytic Hydrogen Evolution”为题发表在国际期刊Advanced Materials上。文章第一作者为晶体材料全国重点实验室2023级硕士研究生王哲。文章通讯作者为刘宏教授、于小雯教授,乌普萨拉大学研究员Rafael B. Araujo,清华大学教授谷林。山东大学为第一作者和第一通讯单位。

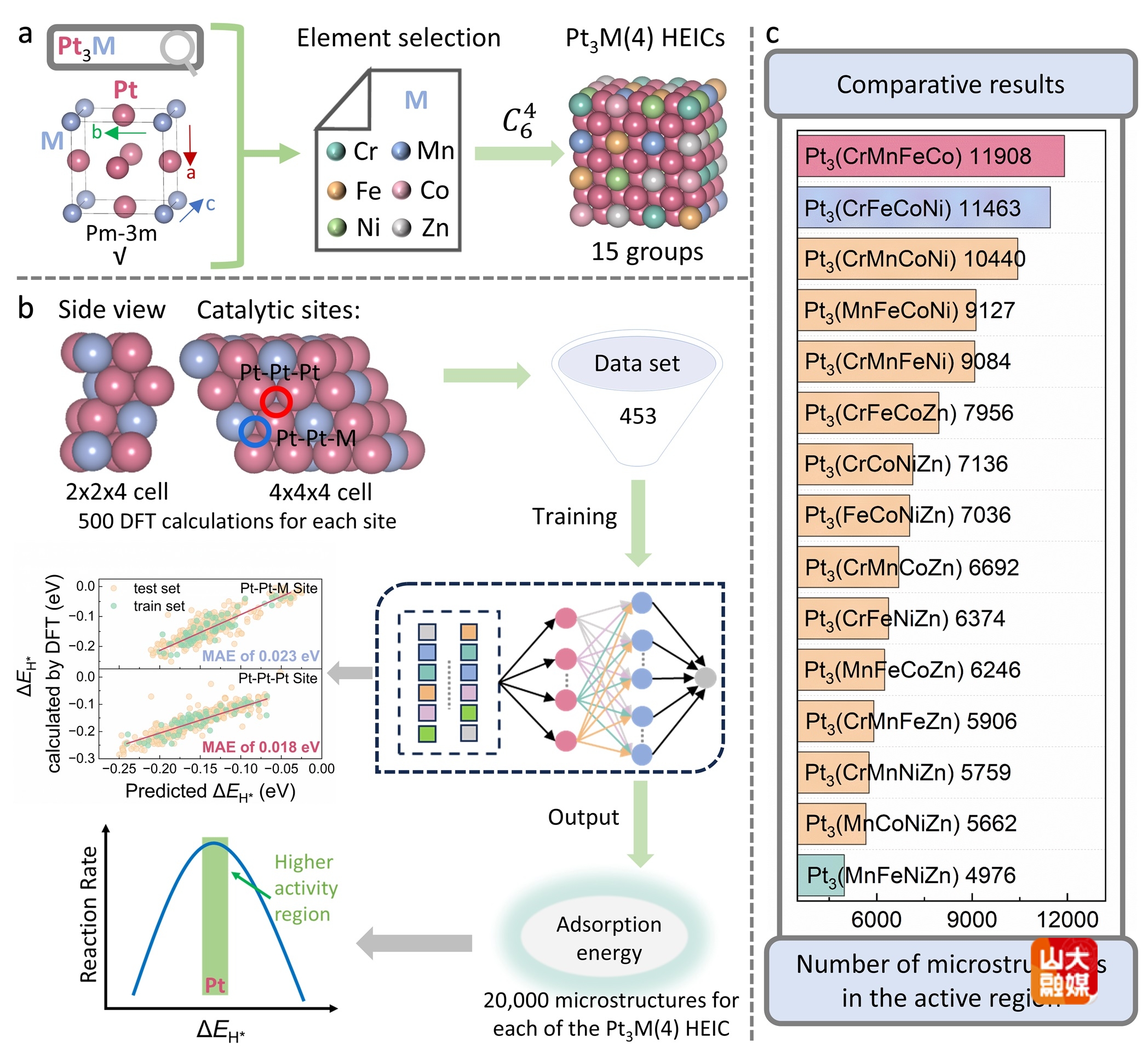

氢能因其高能量密度与零碳排放特性成为理想的清洁能源载体。电催化析氢反应(HER)是实现可持续制氢的重要途径,但其发展受制于高效、低成本催化剂的开发。Pt基合金虽表现出优异的本征活性,然其高昂成本限制了大规模应用。高熵金属间化合物(HEICs)结合了高熵合金的组分多样性与金属间化合物的长程有序性,展现出独特的电子结构与催化潜力。然而,HEICs在实际设计中仍面临两大挑战:其一,其结构在原子尺度上难以兼顾长程晶体学有序与高熵无序环境之间的平衡;其二,多组分体系本身的结构复杂性,加之传统建模方法存在固有局限,阻碍了构效关系的准确建立。为解决上述两大难题,研究团队创新性地提出了一种数据驱动与机器学习相结合的策略,以高效设计L12型Pt基高熵金属间化合物(HEICs)析氢催化剂。研究基于Pm-3m空间群结构,构建了15种五元Pt3M(4) HEICs组合,并利用深度神经网络(DNN)对453组第一性原理计算数据进行训练,实现了对每种组合中20,000种微观结构的H*吸附能(ΔEH*)的高通量预测。通过引入一种基于活性位点分布的统计评估方法,以各组合中处于最优吸附能区间的微观状态数量为标准量化了HER性能。结果表明,Pt3(CrMnFeCo)在宽pH范围内均表现出卓越的催化活性与稳定性,实验结果与机器学习预测结果相符。进一步机制分析揭示,表层Co、Cr、Fe与次表层Ni、Co分别通过优化Pt-Pt-M与Pt-Pt-Pt位点,协同调控H*吸附行为。该研究不仅为高熵催化剂的理性设计提供了新范式,也深化了对多金属体系中活性起源的微观机制理解。

于小雯教授、刘宏教授团队在新材料设计和绿色电催化合成领域已取得多项研究成果,先后在Chem. Soc. Rev., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., ACS Nano等国际期刊发表重要成果。相关研究工作得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省泰山学者青年专家、山东大学齐鲁青年学者等项目及山东大学和晶体材料全国重点实验室的大力支持。