[本站讯]近日,集成电路学院教授王亮和化学与化工学院教授于伟泳联合,在稀土镱(Yb)掺杂铯铅氯(CsPbCl3)近红外发光二极管研究领域取得新进展,成果以“Exciton Localization Engineering in Thermally Evaporated Yb-Doped CsPbCl3 Near-Infrared Light-Emitting Diodes”为题发表在期刊Advanced Materials(影响因子26.8)。王亮教授、于伟泳教授为论文的共同通讯作者,山东大学化学与化工学院硕士研究生王烁为第一作者。

近红外发射是生物医学成像、夜视补光和光通信的基础。镱离子掺杂的铯铅氯钙钛矿(CsPbCl3)能够实现发射波长在985nm的近红外发光并且通过量子剪裁效应实现了超高光致发光量子产率,这一过程主要由镱离子取代铅离子所产生的单一缺陷辅助能量转移路径推动。然而,是否存在其他路径可促进可见光到近红外光的转换,进而提升近红外发射器件的性能,仍是一个尚未解决且具有较高理论价值的问题。

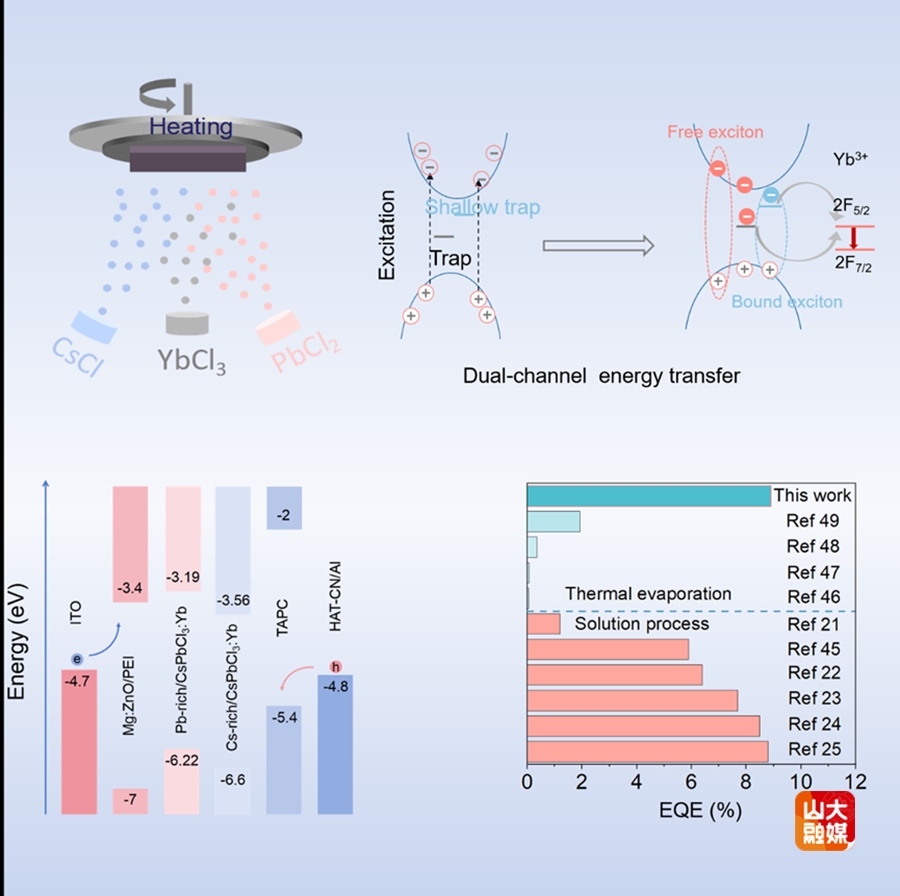

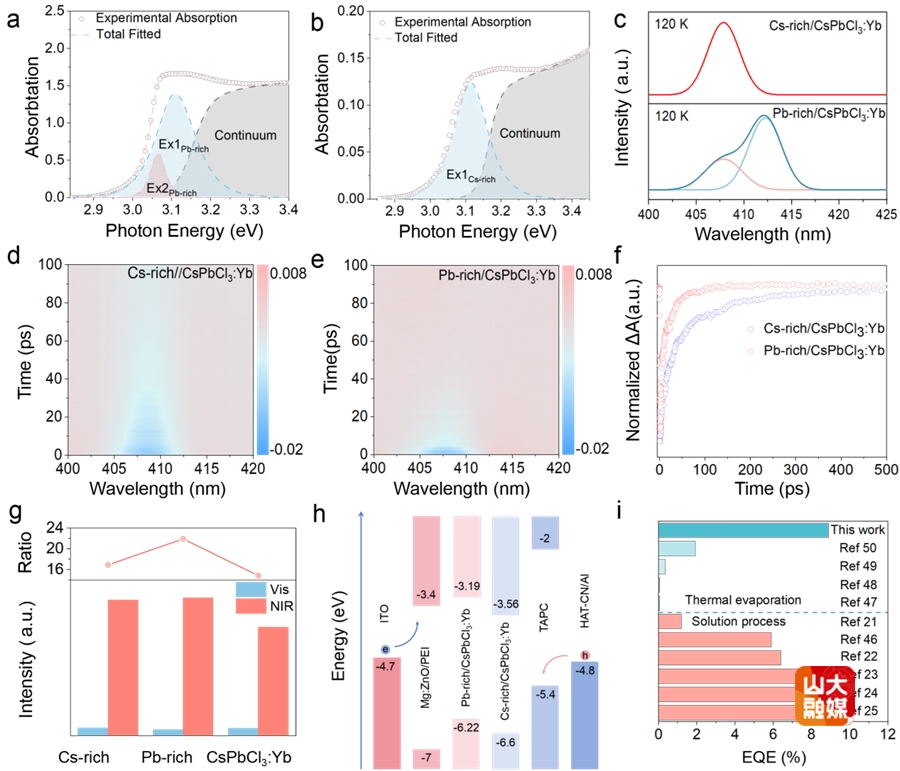

图1. (a-g) 富铅富铯体系的光学表征,(h)器件结构,(i)热蒸发法与溶液法制备的近红外钙钛矿发光二极管外量子效率汇总

本文提出在热蒸发制备的CsPbCl3:Yb体系中,对局域束缚激子进行策略性工程调控。束缚激子的辅助作用显著促进了能量从CsPbCl3基质向Yb掺杂离子的转移,由此发现了一条此前未知的激子能量转移通道。原子尺度表征结合第一性原理计算,揭示了一种由束缚激子驱动的激子转移机制,具体而言,是铯空位诱导的缺陷在调控激子行为中发挥了介导作用。基于这些见解,研究人员制备出高性能近红外发光二极管,其外量子效率达8.9%,辐射亮度达410 mW・Sr-1・m-2,这标志着在热蒸发制备的近红外(>950 nm)发光二极管领域取得了突破性进展。

上述研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省泰山学者青年专家项目、山东省自然科学基金等项目的资助。