[本站讯]近日,IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality(ISMAR)在韩国大田广域市召开,软件学院智能图形图像处理实验室(IGIP)教授沈益冉,研究生刘敬炜、张晨龙,山东大学-南洋理工大学人工智能国际联合研究院(C-FAIR)卜令国教授团队研究生赵阳参加会议,并汇报展示论文成果。其中,论文“p-Blend: Privacy- and Utility-Preserving Blendshape Perturbation Against Re-identification Attacks in Virtual Reality”获2025 ISMAR Best Paper Award Honorable Mention(最佳论文提名)。

1.论文题目:p-Blend: Privacy- and Utility-Preserving Blendshape Perturbation Against Re-identification Attacks in Virtual Reality(IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2025)

1.论文题目:p-Blend: Privacy- and Utility-Preserving Blendshape Perturbation Against Re-identification Attacks in Virtual Reality(IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2025)

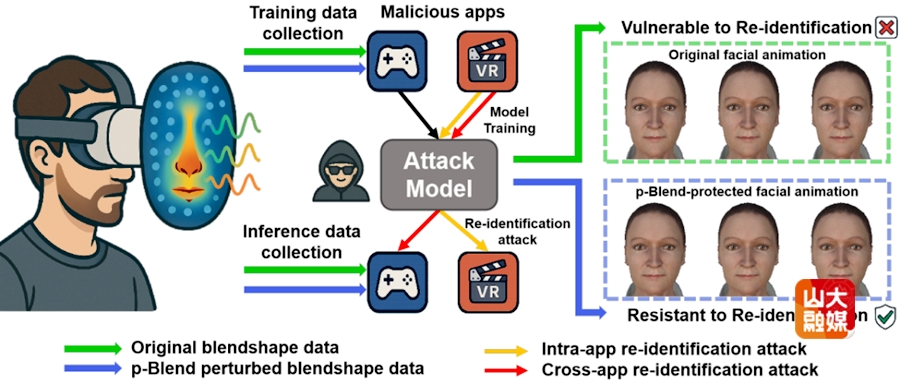

随着虚拟现实(VR)技术的迅速发展,头显的面部追踪功能被广泛用于驱动虚拟化身表情,为用户带来沉浸式社交与交互体验。然而,这些由面部传感器生成的高维“blendshape”表情参数在传输给第三方应用时,可能被恶意利用开展跨应用或同应用的用户重识别攻击,从而泄露用户身份与行为特征。针对这一隐私风险,研究团队提出p-Blend——一种兼顾隐私保护与表情自然性的实时blendshape扰动机制。该方法在blendshape数据流传输前注入半随机且相关性自适应的噪声,通过“半随机扰动”改变统计特征,削弱机器学习模型对用户身份的辨识能力;同时通过“相关性共享”保持不同面部区域的协调一致性,避免随机噪声引起的表情抖动和非对称问题,从而在保护隐私的同时保留动画的平滑性与自然性。论文构建了包含45名参与者的多场景blendshape数据集,涵盖五种典型VR应用,并系统评估了在不同噪声强度下多种机器学习模型的重识别攻击效果。实验结果显示,p-Blend在平均仅0.24毫秒的运行开销下即可实现显著的隐私提升,将重识别准确率从约46%降至不足10%,同时在用户主观评分中获得最高的视觉自然度评价,显著优于传统随机扰动方法。该研究展示了VR表情数据隐私保护的有效途径,为未来虚拟现实人机交互中的隐私与可用性平衡提供了重要技术参考。软件学院博士研究生刘敬炜为该篇文章的第一作者,沈益冉教授为通讯作者。该论文获得最佳论文提名。

2.论文题目:MirrorPose: Enabling Full-body Gestures Interaction for Head-mounted Devices with a Full-length Mirror(IEEE ISMAR 2025)

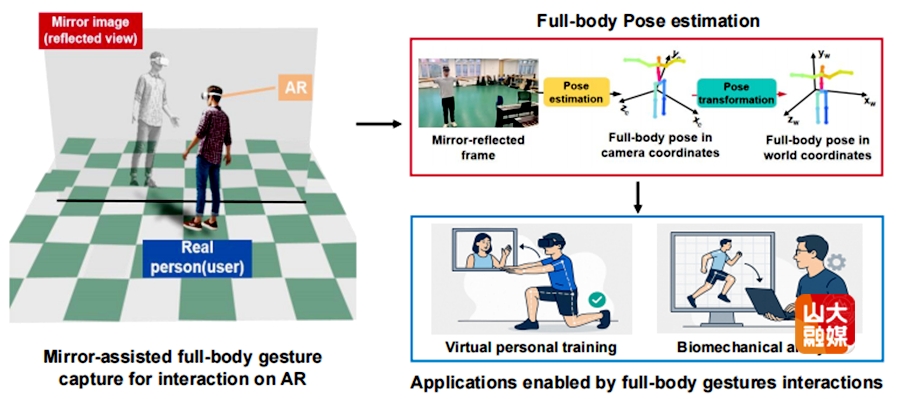

论文提出了 MirrorPose,这是一个轻量化框架,集成了一个3D姿态估计网络(PoseARNet),并针对AR头显的资源限制和镜像介导空间感知中的动态视点变化进行了优化。该设计实现了在AR设备上的实用、全身姿势交互。为了展示其实用性,团队开发了一款基于 Microsoft HoloLens 2 的3D虚拟教学应用,以提升学生对人体姿态的理解。软件学院研究生张晨龙为该篇文章的第一作者,沈益冉教授为通讯作者。

3.论文题目:P-MARS: Design of a VR-Based Ergotherapy System for Children with Autism and Its Longitudinal Tracking Evaluation(IEEE ISMAR 2025)

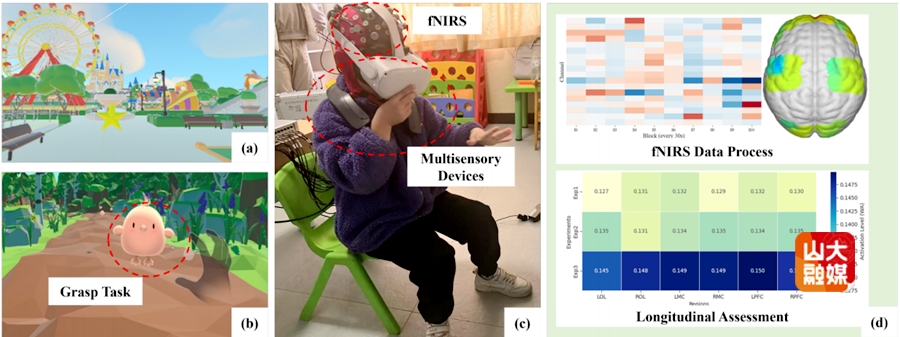

研究团队针对自闭症儿童传统作业治疗中存在的参与度低、个体差异大及评估主观性强等问题,提出并开发了一个基于虚拟现实的个性化多感官作业治疗系统——P-MARS。该系统结合视觉、听觉与嗅觉刺激,通过ChatGPT分析儿童感官偏好并生成个性化虚拟场景(如森林、游乐园等),利用Suno AI生成匹配的音乐,并通过嗅觉设备实现多感官协同训练。同时引入功能性近红外光谱(fNIRS)技术,通过纵向追踪实验采集受试儿童的不同阶段的脑数据,实现对脑活动的客观监测,并基于wavelet amplitude (WA) 对监测结果进行分析。实验结果表明,P-MARS能够显著提升儿童的注意力与认知效率,促进神经适应性发展,为自闭症康复提供了一种智能化、数据驱动的创新路径。软件学院研究生赵阳为该篇文章的第一作者,卜令国教授为通讯作者。