[本站讯]近日,集成电路学院钱凯教授团队在“医工交叉”-柔性电子医疗健康监测研究中取得系列进展,建立“面向健康监测应变响应目标”导向的柔性电子分类框架,为个性化医疗监测设备研发提供了系统性解决方案。相关成果以“Strain-Sensitive and Strain-Insensitive Flexible Electronics for Healthcare Monitoring”为题,发表在国际期刊Advanced Healthcare Materials(JCR一区,影响因子9.6)。集成电路学院本科生张哲铭、博士研究生许艺萌为论文共同第一作者。集成电路学院教授钱凯、卓优博士后戴子忆,空军特色医学中心教授孙嗣国,山东大学口腔医学院张子杰为论文共同通讯作者,山东大学集成电路学院为该论文第一完成单位。

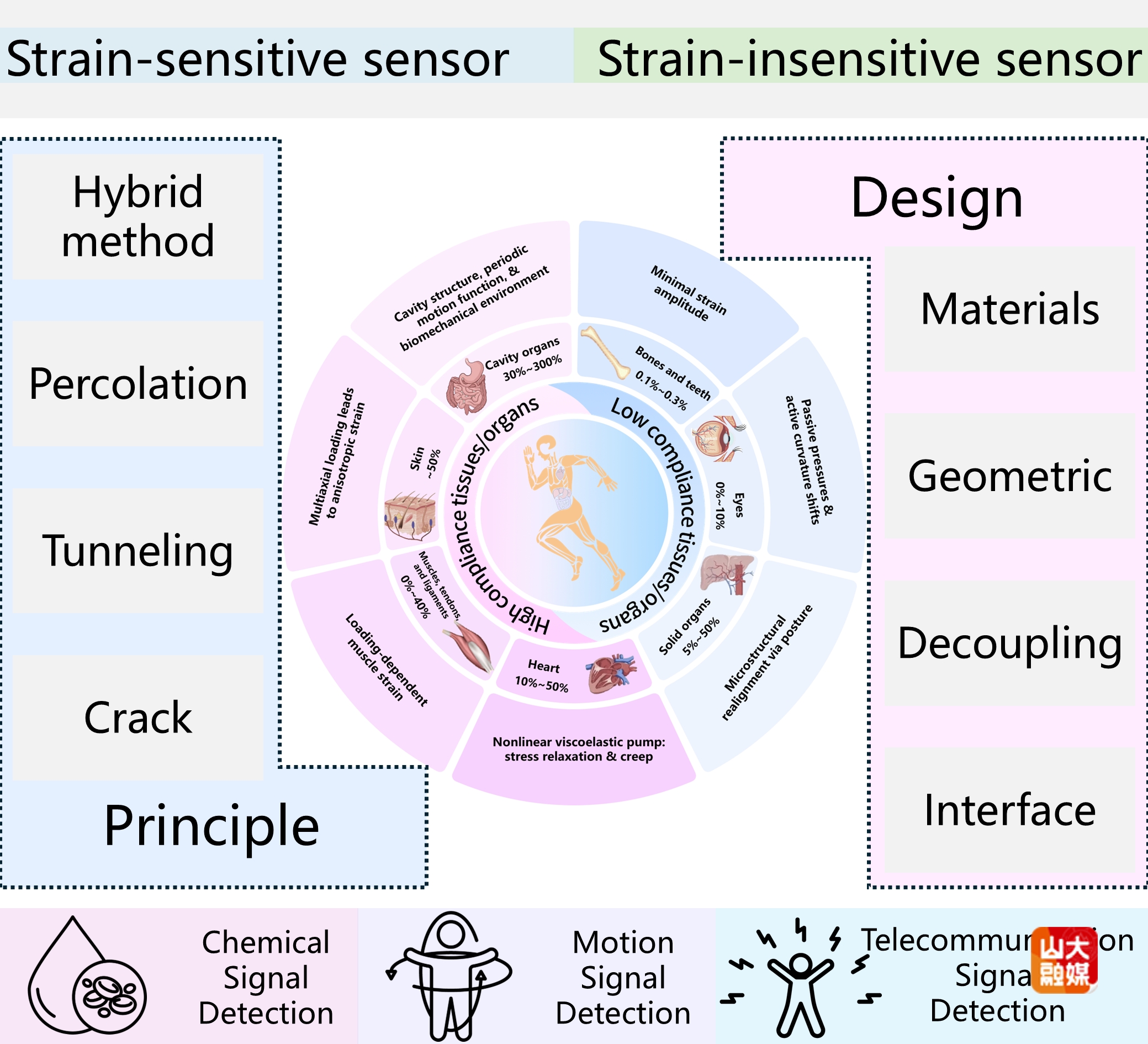

近年来,人工智能、物联网与先进材料科学的协同融合,推动医疗健康监测从“间断性检测”向“连续性评估”转型。柔性电子因具备与人体组织共形贴合、可实时捕捉生理信号的特性,成为预防保健、术后康复、慢性病管理等领域的核心技术。然而,人体不同组织的机械变形差异极大,从空腔器官(如膀胱、胃)的200%-300%拉伸,到骨骼、牙齿的0.1%-0.3%微应变,从皮肤关节的20%-60%弯曲,到心脏的10%-50%节律性收缩,复杂的应变环境对器件提出双重需求:既要能精准检测运动相关的应变信号,又要在组织变形时保持生物电、化学信号的稳定输出,传统单一设计难以兼顾这些矛盾需求。

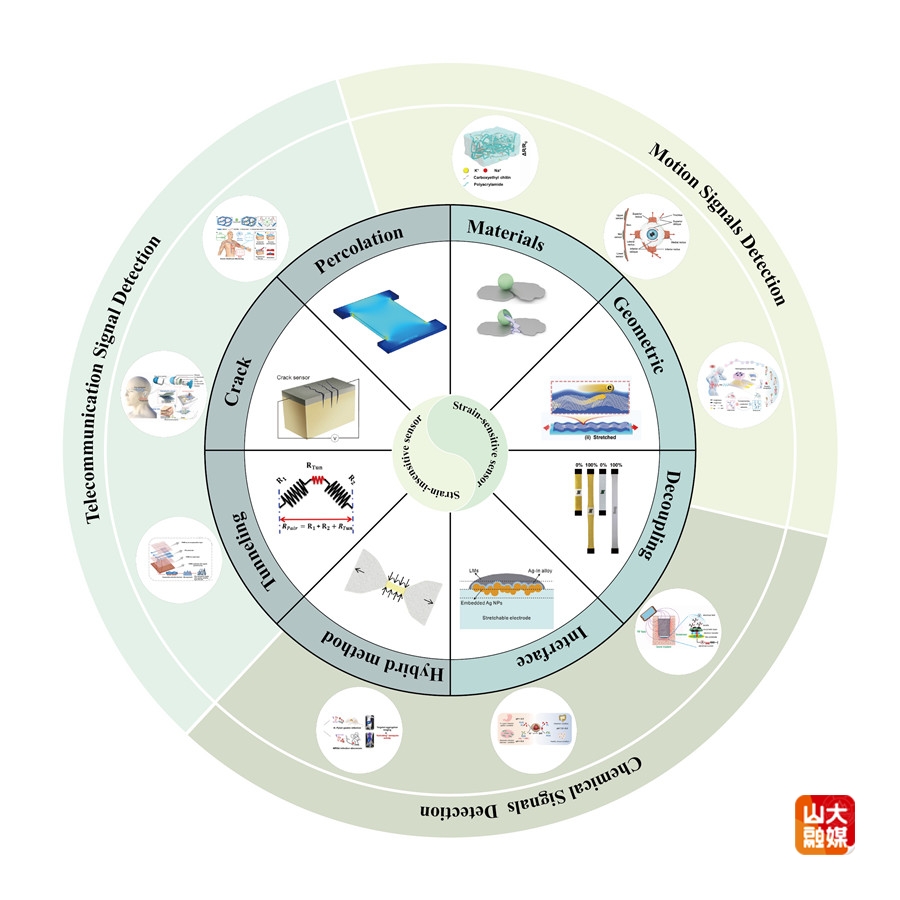

针对这一行业挑战,该综述围绕人体复杂应变环境下的医疗监测需求,整合材料设计、结构工程与临床应用场景,创新性地提出了构建以“应变响应目标”为核心的柔性电子分类研究体系,突破传统研究碎片化局限,建立了“器件性能-人体解剖学应变需求”匹配框架,打破了研发与生理需求脱节壁垒。其针对应变敏感器件解析核心传感机制,聚焦于实现多尺度生理运动的精准检测;针对应变不敏感器件归纳稳定设计策略,提炼解决运动伪影干扰问题的方案。这种方法通过典型案例覆盖多部位医疗监测需求,为个性化医疗设备研发提供指引,助力柔性电子技术向临床转化。此外,在“医工交叉”领域,团队前期做了系统深入的机理与应用方面研究,相关文章发表在Small Structures 2025,2400582;Composites Part B 2025,292,112068;Small Methods 2025,2500292;npj Flexible Electronics 2025,53等期刊。

钱凯教授团队长期聚焦于集成电路材料与微纳电子器件研究,主要包括忆阻器(RRAM)存储/类脑神经芯片、金属纳米材料在集成电路封装/透明可穿戴电极中的应用,组织修复及医疗健康监测传感器。