[本站讯]10月6日,山东大学生命科学学院向凤宁教授团队在Advanced Science杂志发表题为“A Coding SNP inGmPM30Enhances Soybean Salinity Tolerance and Yield through the GmLEA1-GmPM30-GmLEC1 Module”的研究论文。研究揭示了耐盐基因GmPM30编码区一个单碱基变异提高大豆产量及耐盐碱性的新机制。在读博士研究生黄仕钰为该论文第一作者,向凤宁教授、李朔副教授和鲁庆研究员为共同通讯作者,山东大学为唯一第一作者和通讯作者单位。

大豆是我国重要的粮油兼用作物,面临供需矛盾突出、进口依赖度高等严峻挑战。我国大豆产量及种植面积受到土壤盐渍化限制,急需利用分子育种技术培育高产及耐盐碱大豆新品种。尽管一些大豆耐盐基因已获遗传验证,但其自然变异在种质群体水平耐盐碱性中的作用及其调控机制仍不明确。

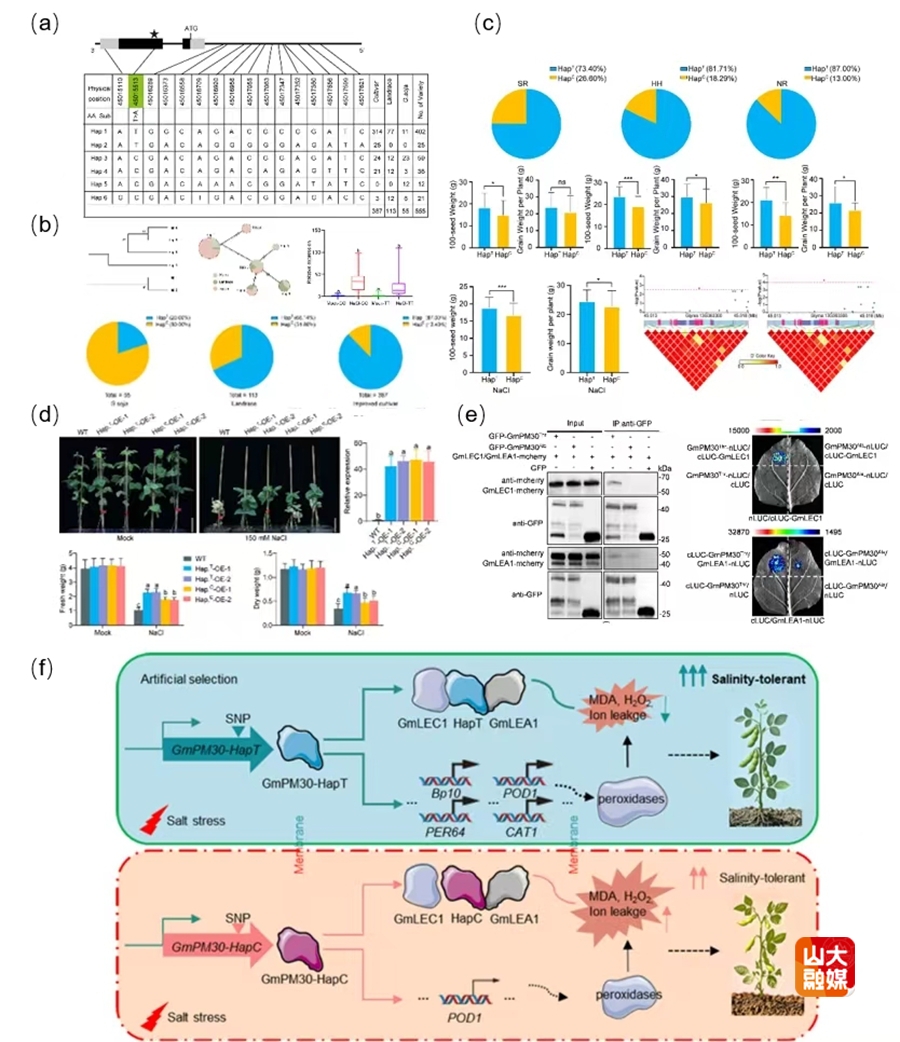

图1:GmPM30单倍型及其耐盐碱性鉴定及其调控机理解析

(a)GmPM30基因结构及其在自然群体中的单倍型分型;(b)GmPM30六个单倍型的进化关系与起源分析、单倍型网络分析及GmPM30-HapT(对应Hap1和Hap2)与GmPM30-HapC(对应Hap3-6)在野生大豆、地方品种和栽培品种中的分布;(c)HapT与HapC的地理分布与携带HapT或HapC大豆种质的百粒重与单株粒重。NR:中国北方产区;HH:中国黄淮海产区;SR:中国南方产区;每组图表对应图(c)中上方所示产区;(d)营养生长时期转化野生型(WT)植株、HapT-OE以及HapC-OE转基因大豆植株在0 mM或150 mM NaCl处理14天后的表型图片,及盐和非盐胁迫下生物量指标测定;(e)Co-IP与LCI分析GmPM30与GmLEC1及GmLEA1相互作用;(f)GmLEA1-GmPM30-GmLEC1模块在盐胁迫条件下的工作模型。

该研究发现大豆胚胎晚期富集蛋白(LEA)GmPM30促进大豆耐盐性。对来自野大豆、农家种和栽培种中的555份大豆材料进行的GmPM30单倍型分析发现,GmPM30编码区存在一个显著的T/C非同义变异,该SNP位点将大豆种质分为单倍型HapT和HapC(图1a, b)。盐碱地田间实验结果发现,HapT型大豆种质在盐碱地的单株粒重及百粒重显著高于HapC型材料;转基因植株耐盐性鉴定表明,GmPM30-HapT转基因植株在盐胁迫处理下比GmPM30-HapC与WT植株具有更好的长势和生物量,HapT为耐盐碱优异单倍型(图1c,d)。进一步的作用机制研究表明,与GmPM30-HapC相比,GmPM30-HapT与GmLEA1和GmLEC1(凝集素蛋白)互作强度显著地增强,引起HapT型种质植株在盐胁迫下离子渗漏、MDA及H₂O₂含量显著地降低,从而提高其耐盐性(图1e)。

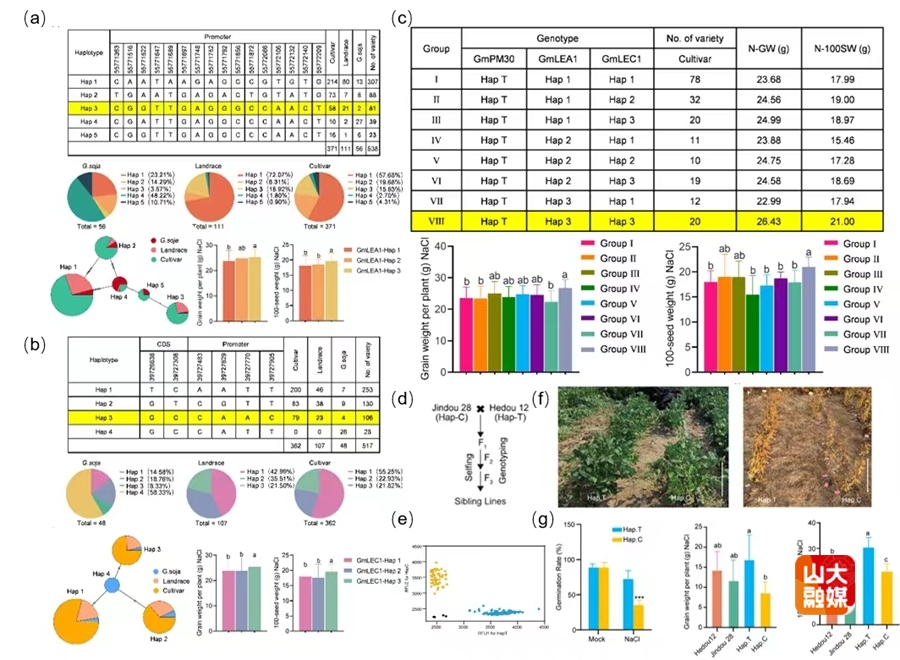

图2 :优异等位变异鉴定和聚合及高产耐盐碱大豆新种质创制

(a)GmLEA1单倍型分析与耐盐性分析;(b)GmLEC1单倍型分析与耐盐性分析;(c)GmPM30、GmLEA1与GmLEC1单倍型联合分析及耐盐性分析;(d)品种杂交示意图;(e)KASP标记在不同大豆种质中的基因分型;(f)携带不同单倍型的姊妹系在盐地田间表型;(g)图为(f)中携带不同单倍型姊妹系的盐地萌发率、单株粒重及百粒重

进化分析发现,GmLEA1-GmPM30-GmLEC1模块在大豆驯化育种过程中受到定向选择,且GmPM30-HapT与高纬度、高盐碱环境适应性密切相关,显示出其在生态适应与耐盐碱遗传改良中的双重价值(图1c;图2a, b)。进一步表型关联分析发现,GmLEA1-Hap3与GmLEC1-Hap3的大豆种质材料在盐碱地中的单株粒重与百粒重均优于其他单倍型,且在现代栽培品种中的分布频率较低,表明它们是GmLEA1与GmLEC1的稀有等位变异,为兼具耐盐碱性与高产潜力的优异单倍型(图2a, b)。对3个基因的不同单倍型进行单倍型联合分析发现,优异单倍型组合(GmPM30-HapT-GmLEA1-Hap3-GmLEC1-Hap3)的大豆种质在盐碱地的单株粒重及百粒重更高,展现出显著的基因叠加效应(图2c)。

为进一步利用GmPM30的优异等位变异,对HapT(菏豆12)与HapC(晋豆28)进行杂交并获得F3代杂交系,并利用针对GmPM30-HapT开发的检测效率达100%分子标记,筛选出了高产及耐盐碱的优异杂种株系(图2d-g),从而创制出高产耐盐碱大豆新种质。

该研究构建了从耐盐碱基因功能鉴定-自然变异挖掘-功能机制解析-分子标记开发-育种应用的研究体系,解析了GmPM30优异等位变异的调控网络- GmLEA1-Hap3/GmPM30-HapT/GmLEC1-Hap3互作模块,明确了其可直接应用的功能变异位点,开发出可用于分子标记辅助育种的实用且高效标记,提出了“优异等位变异协同聚合”的育种新策略,创制了高产耐盐碱大豆新种质,为培育高产耐盐碱大豆新品种提供了新基因资源。

该研究获国家科技创新2030重大项目、国家重点研发计划、山东省重点研发计划、国家自然科学基金联合基金及国家自然科学基金等项目资助。向凤宁教授团队长期从事大豆耐盐碱关键基因发掘、作用机理及应用研究,发现了多个可用于我国大豆耐盐碱性改良的靶点基因,并解析了其调控机理,相关研究成果分别发表于Plant Biotechnology Journal,2025;Cell Reports,2025;The Plant Cell,2024,2019等国际权威期刊,受到国内外同行高度关注和认可。