[本站讯]近日,环境科学与工程学院徐杭州副教授团队在高级氧化处理高嗅水及控制消毒副产物领域取得新进展。相关研究以“Investigation of nitro(so)- and chloro-disinfection byproduct formation mechanisms after UV/Cl2and UV/H2O2oxidation of 2-methylisoborneol in the presence of algal organic matter”为题发表于环境领域国际顶级期刊Water Research(2025.124616)。学院硕士研究生李思宏为论文第一作者,徐杭州副教授为通讯作者,山东大学为第一完成单位和独立通讯单位。

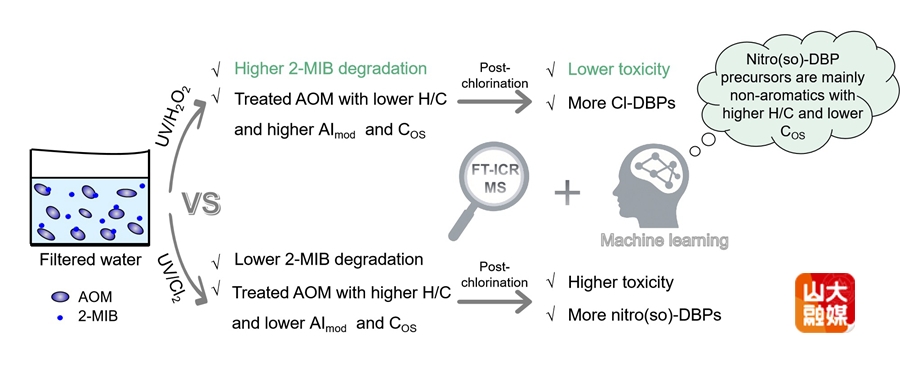

全球气候变化和水体富营养化加剧,使蓝藻水华频发,释放的嗅味物质——2-甲基异莰醇(2-MIB),严重威胁饮用水安全。以假鱼腥藻为代表的优势藻类是2-MIB的主要来源,即便经过混凝和过滤,大量胞外2-MIB仍难以去除。针对目前水源地蓝藻水华造成的高嗅味问题,本研究对比了两种常用的紫外高级氧化工艺(UV/Cl2和UV/H2O2)处理嗅味物质效果,分析了两种工艺氧化以及后续消毒出水的毒性及副产物差异,并利用FT-ICR MS结合机器学习深入探究了氯消毒副产物(Cl-DBPs)和硝基(亚硝基)消毒副产物(nitro(so)-DBPs)的前体物特征。该研究结果表明,与UV/Cl2氧化相比(2-MIB降解效率85.6%),UV/H2O2氧化实现了更高的2-MIB降解效率(98.1%),同时表现出更低的氯化后毒性。UV/Cl2处理导致后续氯化后毒性显著增加,主要归因于高毒性nitro(so)-DBPs的形成。通过FT-ICR MS结合机器学习分析了两类消毒副产物的前体物特征,结果表明,与Cl-DBPs前体物相比,nitro(so)-DBPs前体物通常为具有更高H/C和更低氧化程度的非芳香族化合物。该研究对高级氧化后消毒副产物前体物的靶向去除具有重要的指导意义。

本研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省高等学校青年创新团队发展计划的资助。