[本站讯]近日,海洋研究院刘纪化教授团队基于调查航次的生物及化学数据开展研究,发现珠江口兼性生活型细菌在调控溶解有机质可利用性方面的关键作用。相关成果在环境领域TOP期刊Ecological Indicators(中科院一区,IF=7.4)发表了题为“Disentangling the bioavailability change of dissolved organic matter in the Pearl River Estuary: Overlooked contribution from lifestyle-facultative bacteria”的研究论文,论文第一作者为海洋研究院博士研究生陈骏锋,通讯作者为刘纪化教授。山东大学海洋研究院为该论文的第一完成单位和通讯作者单位。

微生物介导的溶解有机质(Dissolved Organic Matter,DOM)转化是海洋碳汇的关键过程之一,但其中起主导作用的类群亟待明确。以往研究通常基于滤膜孔径将微生物群落划分为颗粒附着(Particle-Attached,PA)和自由生活(Free-Living,FL)两类生活方式类型,然而这种方法可能过度简化了微生物的生活方式,从而导致相关生态学解释存在偏差。本研究基于珠江口盐度梯度断面,结合扩增子测序与傅里叶变换离子回旋共振质谱技术,从分子水平揭示了不同粒径微生物类群与DOM组成的耦合机制。

珠江口采样区域DOM分子特征

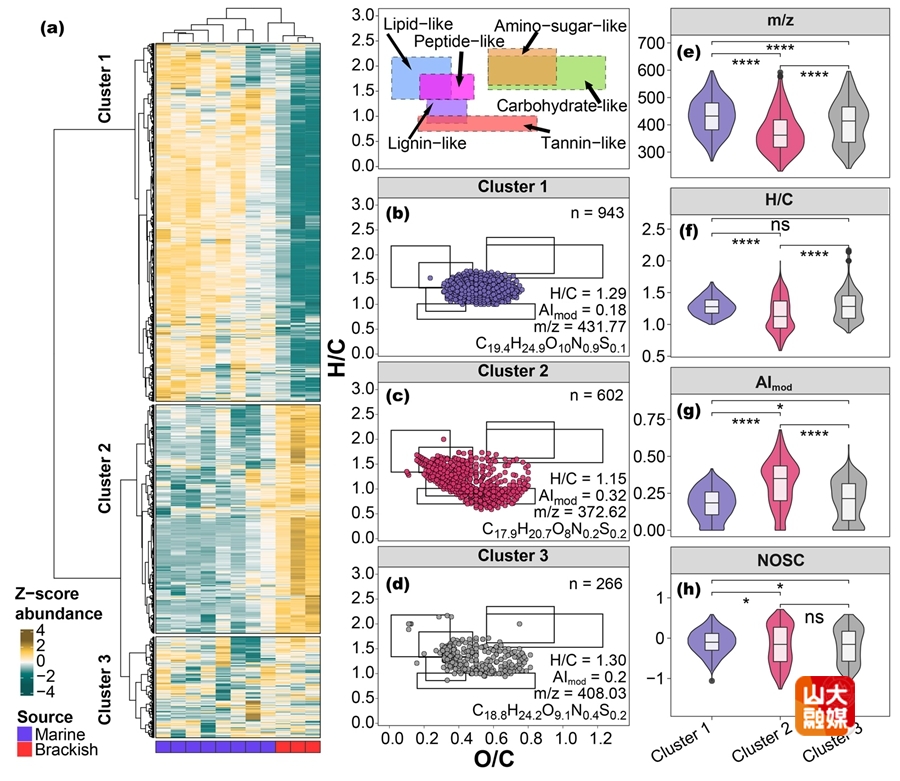

研究表明,随着盐度增加,DOM分子的质核比、氢碳比、芳香度等参数存在明显变化。端元混合模型进一步揭示,DOM组成在河口区的变化并不保守,微生物转化可能在其中起关键作用。除了传统的粒径分类方法外,本研究基于粒径生态位指数识别出两类兼性生活型细菌:颗粒附着偏好型(Particle-Attached-Preferred,PAP)及自由生活偏好型(Free-Living-Preferred,FLP)。相比传统的PA/FL分类,PAP与FLP类群与DOM分子间的关联更能有效解释沿盐度梯度的DOM可利用性变化。PAP及FLP类群占据不同的生态位,对DOM表现出互补的利用偏好,不仅更为合理地阐释了DOM组成的变化趋势,也为河口区陆源有机物快速降解提供了新的机制证据。

本研究揭示了以往被忽视的兼性生活型细菌在DOM转化中的多样性与生态功能,为深入理解河海连续体中微生物—DOM互作机制提供了新视角,对深化全球碳循环模型具有重要科学意义。

山东大学海洋研究院是海洋负排放国际大科学计划(ONCE)计划的主要参与单位,刘纪化教授团队长期致力于海洋碳汇过程机制及负碳排放技术研究,紧密围绕国家“双碳”战略与海洋强国建设需求开展科研攻关,在海洋有机碳迁移转化的微生物驱动机制、微型生物介导的元素循环、海水碱化增汇技术研发及其环境效应等领域具有深厚的研究积累。

本论文得到了国家重点研发计划(2024YFF0507000),海南省重点研发计划(ZDYF2023SHFZ173),南方海洋科学与工程广东省实验(珠海)自主科研项目(SML2020SP004),泰山学者特聘专家项目,海洋负排放国际大科学计划(ONCE)等项目的支持。