[本站讯]近日,环境科学与工程学院污染控制与资源循环团队许醒教授课题组围绕高级氧化技术开发及其环境修复领域取得系列进展。相关成果先后发表于Advanced Materials(2025,10.1002,adma.202509280),Angewandte Chemie International Edition(2025,64,e202503995),Environmental Science & Technology(2025,59,16823-16826),Water Research(2025,287,124421),Advanced FunctionalMaterials(2025,202401454)等环境、化学及材料领域国际顶级期刊。

进展一:单原子/纳米团簇强化“自驱动”型芬顿氧化实现水净化的协同机制

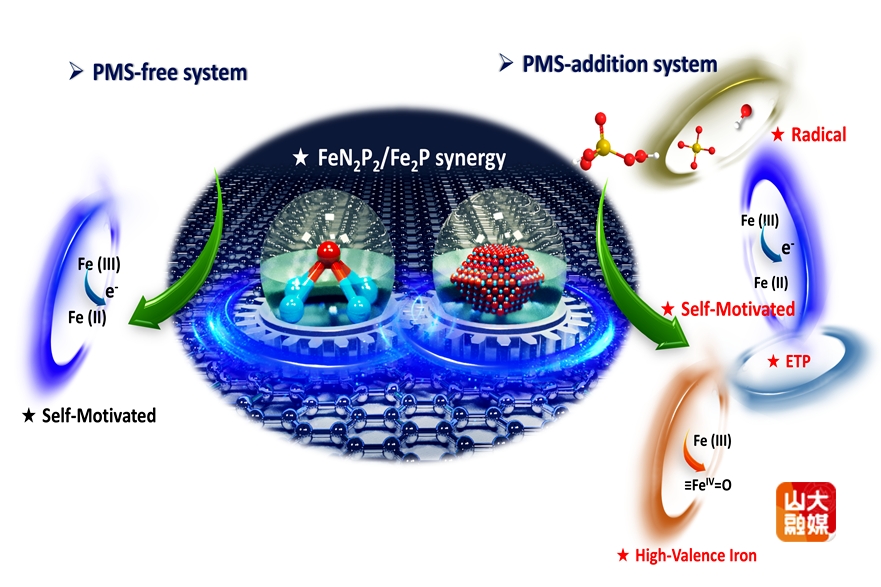

单原子/纳米团簇复合催化剂在类芬顿氧化体系中极具普适性,是一种高效、可靠的催化策略。但是,纳米团簇与单原子作为共存富电子中心在零氧化剂添加的“自驱动”类芬顿催化中的协同作用机制尚不明确。团队成功研发了一种由Fe2P纳米团簇与铁单原子(FeN2P2/C)共存组成的复合催化剂及其催化装置,并将其应用于两种催化体系:零过一硫酸盐(PMS)添加体系和低PMS添加体系。结果表明,具有缺电子区域的Fe2P/FeN2P2/C催化剂可通过π–π键吸附污染物,并将电子从污染物提取至作为电子受体的单原子FeN2P2/C位点。这一自驱动过程通过Fe2P纳米团簇的动态协同效应进行调控。该催化剂在“零PMS”和“低PMS”两种模式下均表现出色。无PMS时依托上述自驱动机制实现污染物的快速去除;而在添加PMS时,则同时启动多路径活化PMS的过程,形成双重催化效应。

该项研究不仅揭示了单原子与纳米团簇之间的协同工作机制,也为开发适应复杂水质情况的高效水处理技术提供了新思路。未来,这类零氧化剂添加的“自驱动”型催化系统有望应用于工业废水及市政污水的深度处理,为实现绿色、低碳、高效的污染物降解提供可靠路径。

在上述研究基础上,团队进一步梳理了单原子与团簇协同增强类芬顿反应活性、稳定性和选择性之间的权衡关系,阐明了纳米簇和单原子的动态演化对类芬顿催化的作用,揭示了协同效应的电子结构基础,探讨了机器学习(ML)在类芬顿反应中的指导作用,为催化剂设计提供新思路。该研究为下一代高性能类芬顿催化剂的设计提供了理论框架,有望推动环境污染物治理等领域的技术进步。相关研究成果发表在国际期刊Water Research(2025,287,124421)、Advanced Functional Materials(2025,202401454)和Angewandte Chemie International Edition(2025,64,e202503995)。山东大学为上述论文第一完成单位,学院2023级硕士研究生范梦瑶和2024级博士研究生田青柏分别为上述论文第一作者,许醒教授为通讯作者。

进展二:应用导向型高级氧化技术探析未来规模化应用关键研究方向

基于非均相催化原理的高级氧化技术(AOPs)已成为环境工程领域的研究热点。然而当前大多数研究仍聚焦于催化材料的精准设计、特定活性氧物种(ROS)及反应路径的机理探究。尽管这些材料、化学研究和探索具有重要科学价值,但可能并未充分解决AOPs技术实际应用的核心瓶颈。因此,亟需从应用导向视角厘清推进AOPs研究的科学挑战与工程难题,重点关注以下关键方向:(i)改变以单一提升本征活性为目标的研究范式,强化催化材料的稳定性与成本效益协同优化;(ii)开发面向中试及实际规模的催化模块,评估其长期运行效能;(iii)构建化学品减量投加策略,抑制处理过程中的二次污染风险;(iv)建立复杂真实污染场景的评估体系;(v)突破现有理论框架桎梏,可借助前沿机器学习技术,实现材料筛选—性能评估—系统优化的全链条智能化,在降低运营成本的同时提升系统能效。

此外,当前AOPs工程化面临三大核心挑战:单位处理成本优化、复杂工况系统稳定性保障、多场景处理适配能力提升。破解路径需统筹考量催化剂耐久性、氧化剂/能耗最小化、反应器优化设计及智能系统集成。特别需要弥合实验室成果与工业需求间的鸿沟,重点突破催化剂长效运行、次生污染防控、水资源再生利用等关键技术瓶颈。未来AOPs的技术发展呈现三大趋势:人工智能深度改造传统经验调控模式,实现反应过程自主优化;可持续太阳能/风能驱动的光/电催化系统推进清洁能源与污染降解深度融合;跨技术协同创新构建多维集成解决方案。这些突破将推动AOPs技术从末端治理向智能、绿色、系统化的水处理新范式演进。相关成果发表在Environmental Science & Technology(2025, 59, 16823-16826)、Advanced Materials(2025,10.1002,adma.202509280)期刊上,山东大学为上述论文的第一完成单位,田青柏、范梦瑶分别为上述论文第一作者,许醒教授为上述论文通讯作者。

以上研究得到了国家自然科学基金、山东省泰山学者基金等项目的支持。