[本站讯]9月4日,生命科学学院向凤宁/李朔团队在Plant Biotechnology Journal杂志在线发表了题为“The GmPRL1b-GmST2-GmAOC3/4 module confers salt tolerance andBotrytis cinerearesistance by inducing jasmonic acid biosynthesis in soybean”的最新研究成果,揭示了GmPRL1b-GmST2-GmAOC3/4模块介导茉莉酸(JA)通路精准调控生长与抗性的新机理,为培育兼具耐盐、抗灰霉病和高产大豆新品种提供了新基因资源,为解决大豆抗性与产量之间的权衡难题提供了理论依据。李朔副教授为论文第一作者及共同通讯作者,向凤宁教授为共同通讯作者,山东大学为唯一第一作者和通讯作者单位。

全球粮食安全正面临盐碱化和病原菌侵袭的双重威胁:盐胁迫导致大豆减产超40%,灰霉病导致15%产量损失。为增强环境适应能力,植物会通过多种机制分配有限的资源,从而在生长与应对各类胁迫因子之间形成权衡。传统抗性基因往往只能抵抗单一胁迫,甚至以牺牲生长为代价。NAC转录因子是植物胁迫响应的关键调控因子,参与多种生长或胁迫相关生物学过程,但鲜有能同时促进生长及广谱抗性的因子。JA作为核心抗逆激素,虽能协调植物应对多种胁迫,但其过度积累会抑制生长。如何精准调控JA通路实现"抗逆-增产"双赢是作物育种的重大挑战。本研究获得的大豆NAC转录因子GmST2同时促进作物生长、耐盐胁迫及对灰霉菌的抗性,并探究了其调控机制及有利等位变异,更在田间试验中验证了实际应用价值。

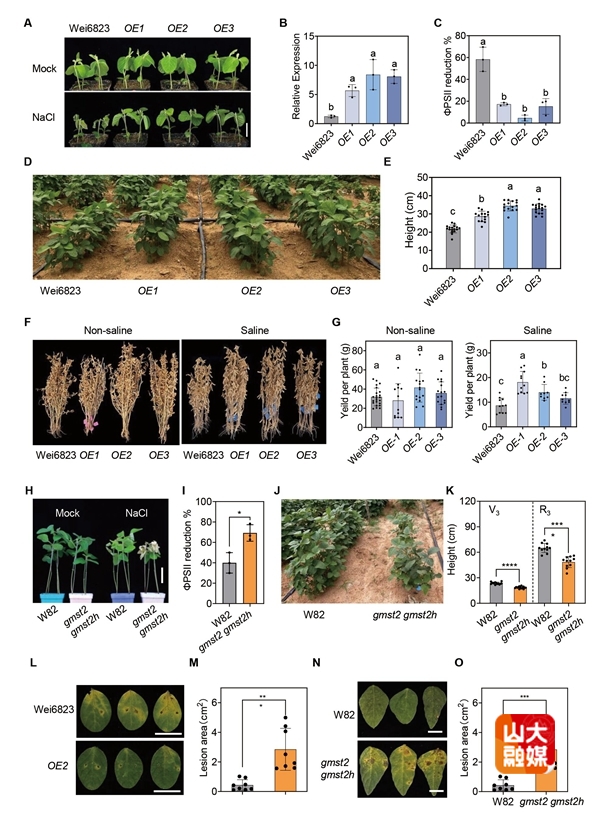

图1 GmST2促进大豆生长、耐盐性及灰霉抗性

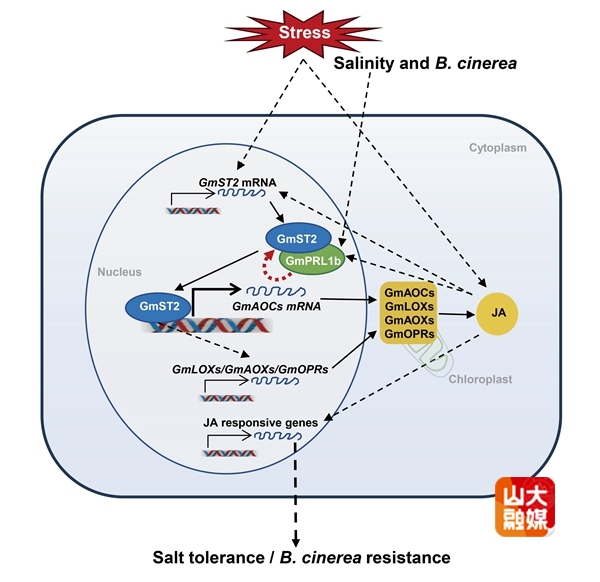

研究团队通过大豆转基因、基因编辑遗传材料在实验室和田间的耐盐性分析及灰霉抗性检测,证明了GmST2对大豆耐盐和灰霉抗性的增强作用。进一步发现,GmST2作为NAC转录因子,能直接结合JA合成关键酶丙二烯氧化物环化酶(Allene oxide cyclase)基因GmAOC3/4的启动子,驱动JA含量显著性提升;而WD40蛋白GmPRL1b通过与GmST2互作稳定其蛋白积累,形成正向调控循环。实验证明,抑制JA合成时GmST2的耐盐性增强效果完全消失,而外源JA可挽救基因编辑突变体的盐敏感表型,证实该机制依赖JA通路。更引人注目的是,这一模块在烟草、拟南芥中同样有效,展现出跨物种应用的巨大潜力。

图2 GmPRL1b-GmST2-GmAOC3/4模块调控大豆耐盐性和灰霉抗性的工作模型

通过对571份大豆自然群体(包括55份野生大豆、142份地方品种及374份栽培品种)中GmST2基因的序列分析,鉴定到18个单倍型,其中Hap1和Hap3分别在驯化和人工改良过程中受到强烈选择,进一步的GmST2及侧翼序列的选择性信号分析进一步证实驯化对该基因的选择作用。分析田间试验显示,携带优异单倍型Hap1的品种在盐碱地比普通品种增产22%。该单倍型的核心优势在于一个非同义SNP突变显著增强了GmST2的转录激活能力。上述结果表明,Hap1通过人工选择获得盐地下的株高和单株产量优势,其机制可能源于编码区错义SNP对GmST2转录激活能力的增强,这为耐盐大豆育种提供了重要靶点。

综上,研究发现了GmST2转录因子以JA依赖的方式同时正向调节植物生长、耐盐性和灰霉抗性,揭示了GmPRL1b-GmST2-GmAOC3/4模块调节植物耐盐性和灰霉抗性的新途径,鉴定了通过人工育种选择的GmST2基因座上的耐盐优异单倍型和优异变异位点,在盐地中赋予了植株株高和产量优势,为具有双重抗性及增产的作物分子改良和育种提供了理论依据和新基因资源。

本研究得到了国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金等项目的资助。向凤宁/李朔团队长期致力于大豆耐盐碱与产量调控分子机制研究,此前发现的GmSIN1、GmNTL1等基因调控网络已为大豆耐盐育种提供了重要靶点,相关研究成果分别发表于The Plant Cell、Plant Physiology等国际期刊。