[本站讯]近日,山东大学海洋研究院林璐教授团队在Communications Biology杂志上发表题为“The secretion of Pseudomonas unconventional peroxidase facilitates extracellular carbon acquisition from heterogeneous lignin”的研究论文,博士研究生梁丛颖为第一作者,林璐教授为通讯作者,山东大学为第一作者和唯一通讯作者单位。

微生物在长期进化过程中形成了多样化的分泌系统,以应对复杂多变的自然环境。这些分泌系统不仅能介导蛋白质、核酸和小分子化合物的跨膜转运,还在微生物的资源竞争、生态位占据以及环境适应等过程中发挥着关键作用。为利用木质素这一丰富的碳源,微生物通过分泌漆酶、过氧化物酶等氧化还原酶实现细胞外木质素的解聚,从而克服了异质芳香族聚合物难以直接跨膜转运的瓶颈。细菌过氧化物酶(DyPs)通常依赖其N端或C端信号肽实现分泌。然而近期研究发现,部分缺乏典型信号肽的DyPs仍可有效分泌至胞外环境,表明细菌可能存在尚未认知的新型分泌机制。因此,深入解析木质素降解酶的分泌途径,不仅有助于阐明微生物的生存策略及其在全球碳循环中的作用,也为开发高效的木质素高值化利用技术提供了理论基础。

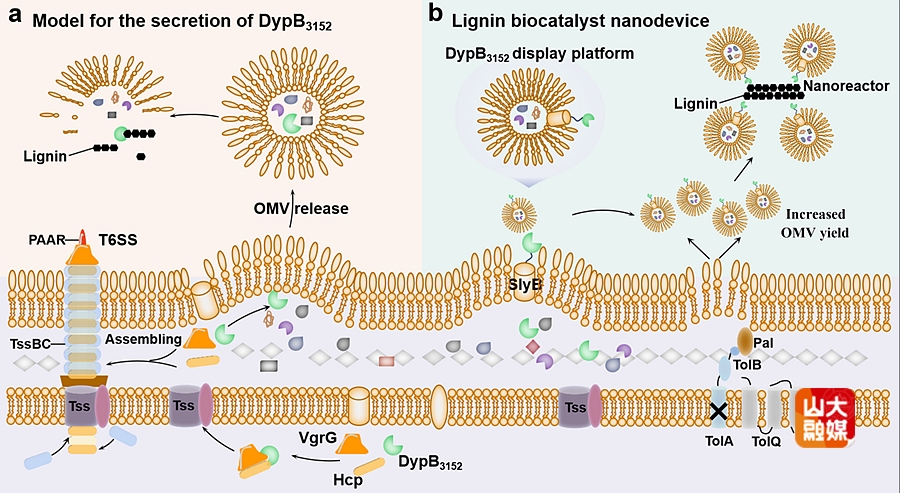

该研究揭示了一种非常规B型染料脱色过氧化物酶(DypB3152)的分泌机制:在P. putida A514中,DypB3152与六型分泌系统(T6SS)组分VgrG和Hcp相互作用,将其运输到周质空间;随后DypB3152被分选至外膜囊泡(OMVs)中,从而释放到胞外空间。该跨膜转运模型揭示了细菌在营养匮乏环境中利用现有系统生存的巧妙策略。在此基础上,开发了一种OMV表面展示平台,以增强细菌获取胞外碳源的能力。总之,该工作提出了一种T6SS和OMV交联参与木质素降解过氧化物酶的分泌的新机制,拓展了当前研究对于细菌分泌机制的认识,并将外膜囊泡用于木质素生物催化领域,证实了细菌外膜囊泡作为木质素生物催化纳米反应器的应用潜力。

近年来,海洋研究院林璐教授团队一直聚焦微生物驱动有机碳转化机制解析,系列研究成果已在Nature Communications、PNAS、Green Chemistry、Molecular Ecology Resources等学术期刊发表,有力推进了微生物驱动海洋负排放方向的研究进展。山东大学在该方向的研究处于领先/前沿地位。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助,同时得到 “海洋负排放国际大科学计划(ONCE)”的支持。