[本站讯]近日,山东大学齐鲁医院心血管内科和络病理论创新转化全国重点实验室张运院士、张澄教授、卜培莉教授、杨建民教授和提蕴副教授研究团队在心血管疾病的临床研究中取得了一系列重要进展,相关研究发表在MedComm(中科院1区Top,IF = 10.7,两篇)和Cardiovascular Diabetology(中科院1区Top,IF = 10.6),受到国内外学术界的高度关注。

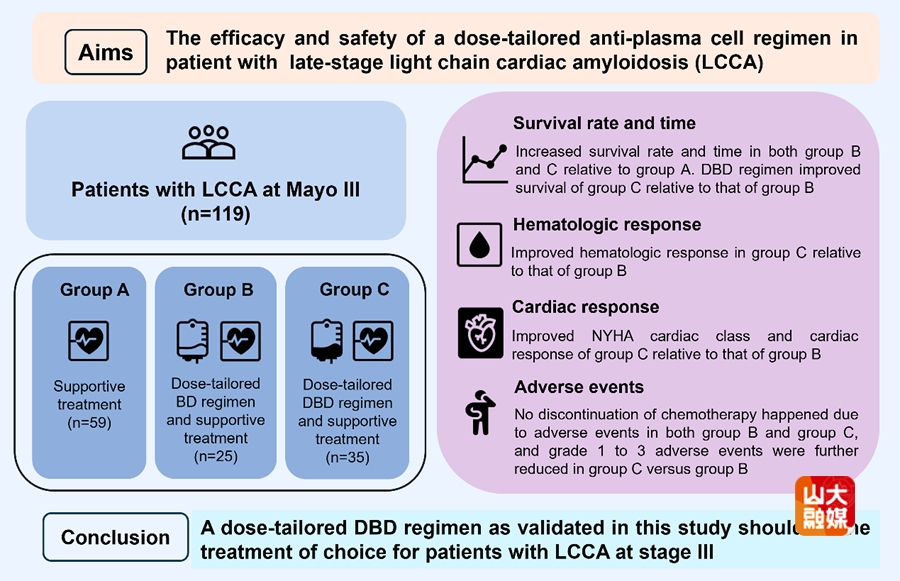

轻链型心脏淀粉样变(LCCA)是免疫球蛋白异常轻链构成的不可溶性纤维沉积物在心肌间质聚集而导致的以心力衰竭、心律失常和心肌缺血为主要表现的临床综合征,这些异常轻链来自于增生的单克隆浆细胞。晚期LCCA患者预后凶险,Mayo III b期患者中位生存期仅3个月。抗浆细胞治疗是挽救这些患者的唯一出路,但晚期LCCA患者对国际指南推荐的抗浆细胞治疗剂量耐受性极差,成为制约疗效的瓶颈,是亟需解决的临床难题。针对这一难题,张运院士团队首次提出两种“个体化、小剂量抗浆细胞治疗方案”——BD方案(硼替佐米1.0mg/m²+地塞米松10mg)和DBD(达雷妥尤单抗12mg/kg+硼替佐米1.0mg/m²+地塞米松10mg)方案,并与常规治疗方案进行了对比。研究共纳入山东大学齐鲁医院确诊的119例晚期LCCA患者,分为三组,其中A组仅接受支持性治疗,B组接受剂量个体化的BD方案+支持性治疗,C组接受剂量个体化的DBD方案+支持性治疗。中位数随访30.2个月的结果显示,A组、B组和C组的生存率分别为13.6%、55.7% 和86.2%,B组和C组的生存率显著高于A组,C组的死亡风险较A组降低92.5%(HR=0.075),C组的血液学缓解率提升至82.9%,且显著优于B组。与基线数据相比,C组的NYHA心功能分级显著改善,血清NT-proBNP水平明显降低,不良反应的发生率显著低于B组。这些结果表明,剂量个体化的DBD方案的疗效和安全性均优于BD方案,有望成为晚期LCCA的一线治疗方案,需要进一步的随机临床试验来证实这一结论。研究团队还发现,Mayo III b期的病程和典型心电图表现是患者死亡的独立预测因子,为LCCA风险分层提供了依据。该研究发表于国际权威期刊MedComm,提蕴副教授和心内科博士生于怀涛为该论文的共同第一作者,张运院士、卜培莉教授和张澄教授为该论文的共同通讯作者,山东大学齐鲁医院为第一和通讯作者单位。

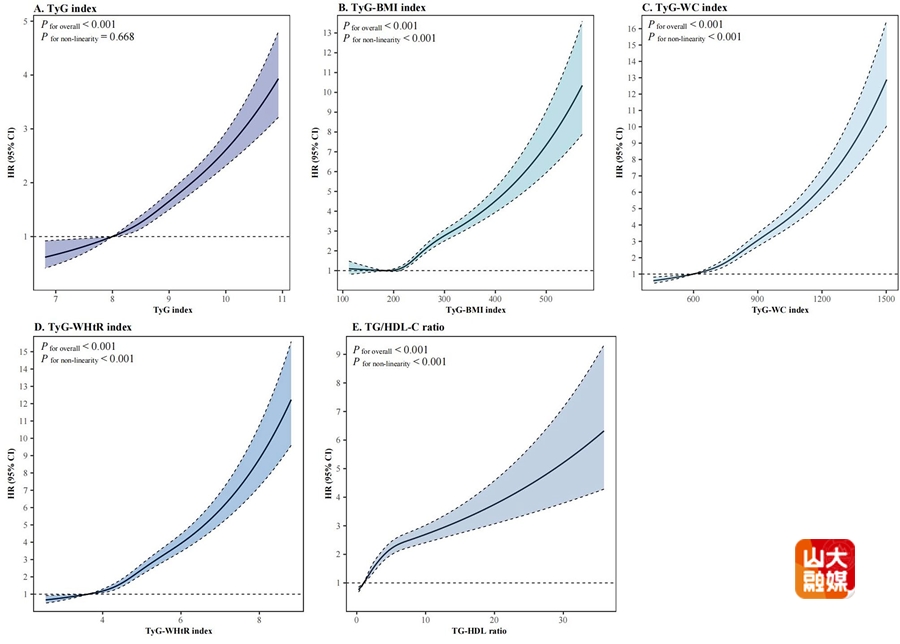

随着人口老龄化进程的加快,多病共存现象日益普遍,心血管代谢性共病(CMM)已成为重要的公共卫生挑战。相较于单一心血管代谢疾病,CMM显著缩短患者寿命。然而,目前尚缺乏CMM的预测指标,影响了CMM的早期检测和干预。针对这一问题,杨建民教授团队联合南京医科大学黄岳青教授对英国生物库(UK Biobank)的大样本前瞻性队列进行了分析,共纳入37.4万余名基线无心代谢疾病的参与者,平均随访时间达13.7年。研究团队采用Cox回归、ROC曲线分析等多种方法系统评估了5种胰岛素抵抗(IR)相关指标(TyG指数、TyG-BMI、TyG-WC、TyG-WHtR和TG/HDL-C)与CMM发生风险之间的关系,并探讨这些指标对CMM进展的预测价值和潜在的生物学机制,发现IR相关指标可预测CMM的发生和发展,尤其是TyG-WC与TyG-WHtR两个指标可同时反映脂代谢状态与体脂分布特征,具有更高的CMM预测价值。该研究还发现,与炎症、肝肾功能相关的生物标志物在IR指标与CMM风险之间的重要中介作用,提示针对这些生物标志物的干预可能有助于降低高IR人群的CMM风险。该研究首次揭示了监测IR相关指标的重要性,为CMM的早期预防提供了新的思路。该研究发表于国际权威期刊Cardiovascular Diabetology,心内科博士后田振宇为该文的第一作者,杨建民教授、博士后薛飞和南京医科大学附属苏州医院黄岳青教授为该论文的共同通讯作者,山东大学齐鲁医院为该文的第一和通讯作者单位。

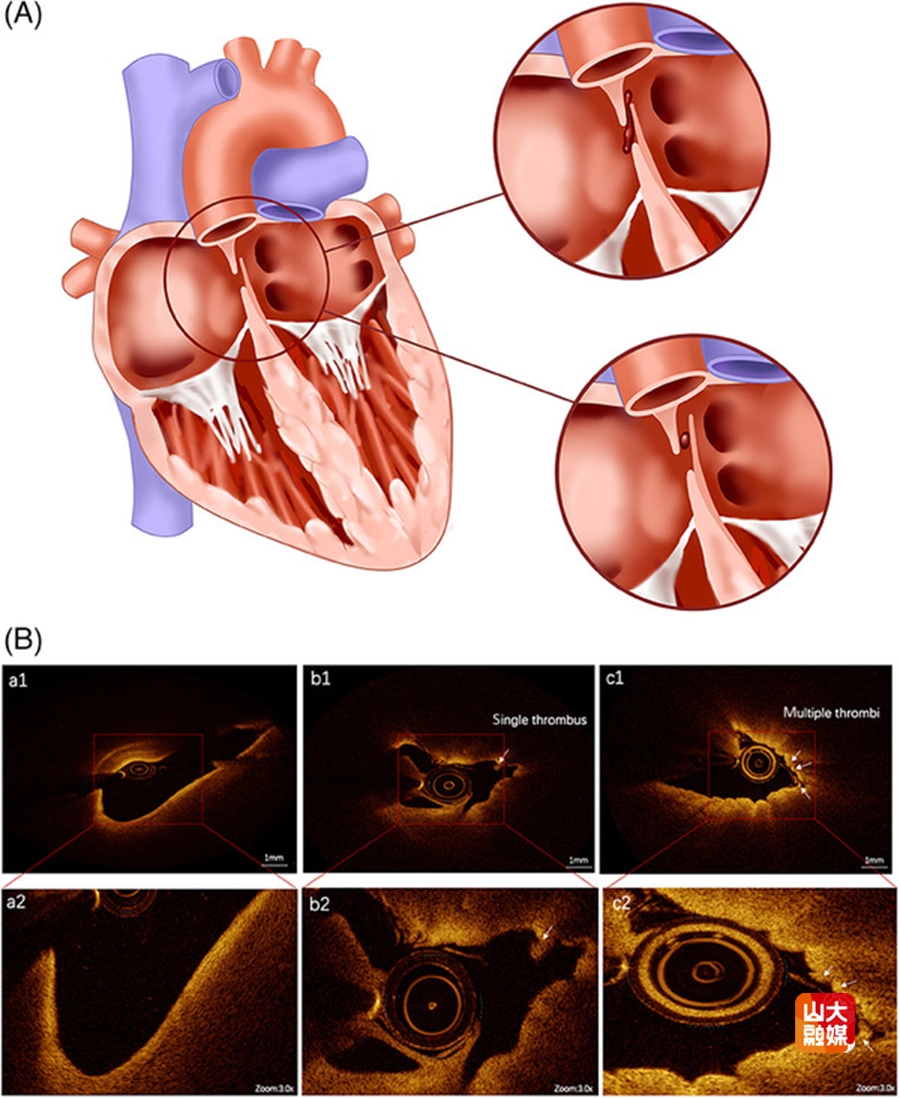

先天性心脏病(CHD)是一种出生时即存在的心脏和/或大血管的结构异常。CHD不仅是新生儿死亡的主要原因,也是成年期CHD患者发生心律失常、心力衰竭、中风、肺炎和猝死的重要危险因素。多年来,山东大学齐鲁医院CHD介入治疗手术量一直位居山东省首位,近年来已完成齐鲁医院首例生物可降解卵圆孔未闭(PFO)封堵器植入术和山东省首例可降解房间隔缺损(ASD)封堵器植入术,开展了完全超声引导下的PFO/ASD封堵术,举办了PFO介入封堵术规范化全国培训班,标志着齐鲁医院在CHD介入治疗领域中达到了新的高度。近期,张运院士、张澄教授和孟晓教授基于本团队的研究成果,对常见CHD的病理生理学进展、新型诊断方法和创新治疗技术进行了系统阐述。研究团队首先介绍了PFO的研究进展,大多数PFO虽无致病性,但与卒中、偏头痛、减压病、不明原因低氧血症和睡眠呼吸暂停综合征等多种临床疾病密切相关。PFO作为右向左分流的潜在途径,静脉起源的栓子可通过PFO到达左心室和动脉系统,是反常栓塞发生的重要机制。该团队的研究发现,卵圆孔内缓慢的血流速度和高凝状态可导致PFO隧道内形成原位血栓,形成反常栓塞栓子的重要来源。大多数通过PFO的反常栓子可到达大脑循环,导致卒中、短暂性脑缺血发作(TIA)和偏头痛。少部分栓子可进入冠状动脉或外周循环,导致急性心肌梗死、视网膜动脉栓塞、急性肾梗死和外周动脉闭塞等的发生。与单纯药物治疗相比,PFO封堵术已证明可显著降低年轻患者缺血性卒中的发生率。研究团队还针对ASD、室间隔缺损、动脉导管未闭(PDA)、主动脉缩窄、大动脉转位、先天性矫正型大动脉转位、冠状动脉异常、左/右心室流出道梗阻、法洛四联症和Ebstein畸形的病理生理学、诊断和治疗进展分别进行了详细阐述,尤其是本团队在国际上首次建立并已成熟的诊断技术如多平面经食管超声诊断低流速PDA,并提出了CHD研究领域未来应关注的科学问题。该研究发表于国际权威期刊MedComm,孟晓教授为该文的第一作者,张运院士和张澄教授为该文的共同通讯作者,山东大学齐鲁医院为该文的第一和通讯作者单位。