[本站讯]在国家自然科学基金重点项目(52035005)的资助下,材料科学与工程学院教授石磊、武传松率领课题组持续攻关,在超声辅助镁/铝异质合金搅拌摩擦焊接研究方面取得新进展。相关研究成果以“Unveiling the mechanism of ultrasonic vibration on suppression of intermetallic compound growth in Al/Mg dissimilar friction stir welding”为题,在线发表于材料科学领域国际顶级期刊Journal of Magnesium and Alloys(影响因子13.8,在全球96种冶金科学与工程SCI收录期刊中排名第2)。石磊教授为该文第一作者,武传松教授为通讯作者,山东大学为唯一完成单位。

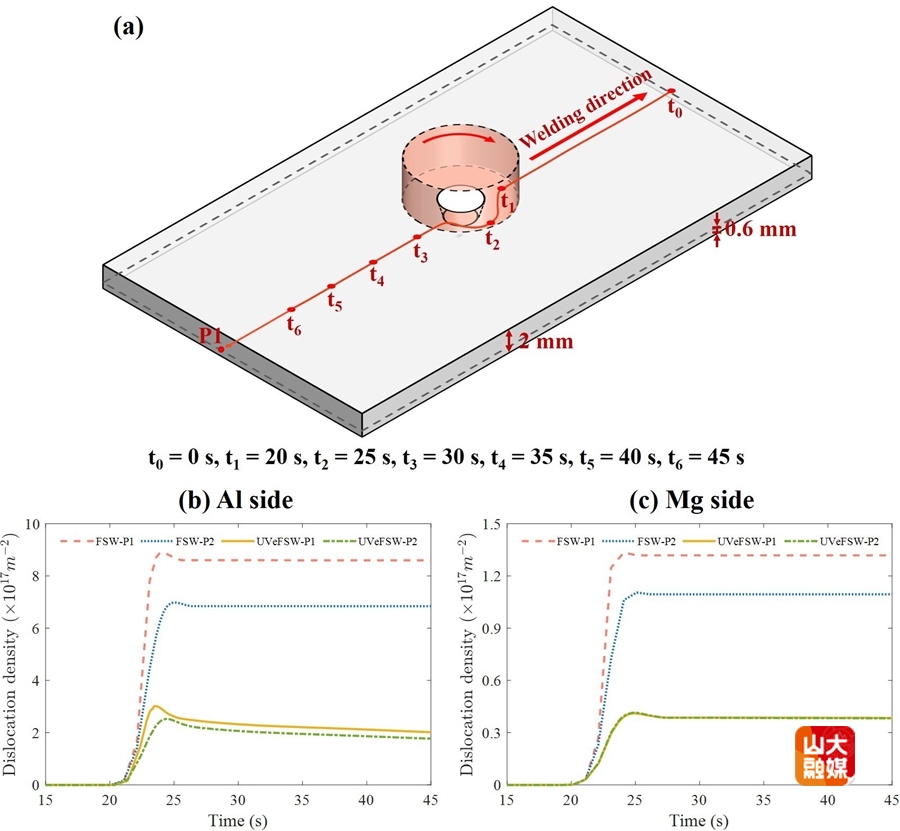

图1 镁/铝搅拌摩擦焊接过程中不同时刻铝侧和镁侧观察点的位错密度变化

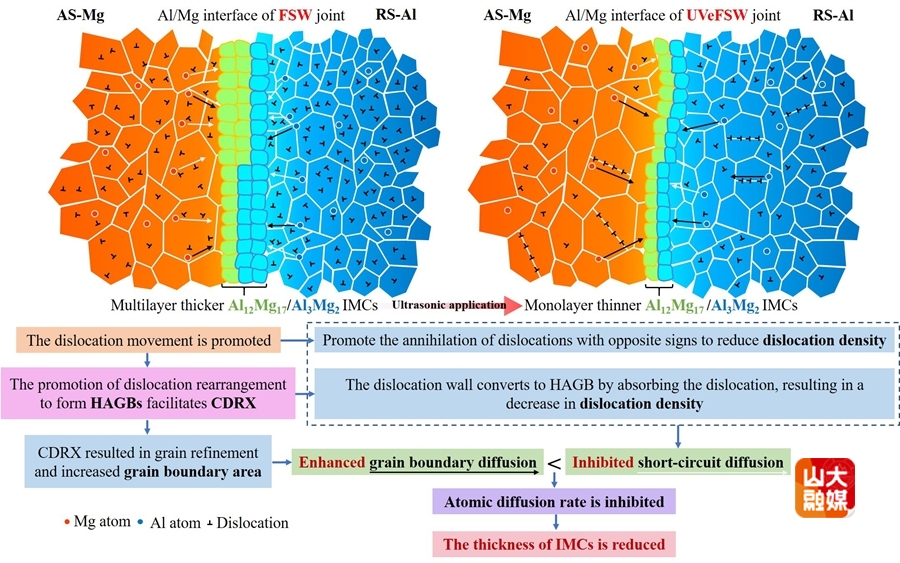

由于镁合金和铝合金具有密度低、比强度高的优点,被广泛应用于航空航天、汽车、轨道交通、新能源电池、新型电子产品等行业领域,有利于实现结构件的轻量化并充分利用这两类合金各自的优势,这对节能减排具有重要意义。然而,实现镁/铝异质合金的高质量连接是一个重大的技术挑战。武传松教授课题组发明了超声振动辅助搅拌摩擦焊接(UVeFSW)新工艺和新设备,并将其应用于镁合金AZ31B-H24与铝合金AA6061-T6的对接工艺实验,探究了超声振动对焊缝成形、机械锁合程度、晶粒结构、界面金属间化合物以及接头力学性能的影响。研究发现,超声振动促进了材料塑性流动、减少了焊缝缺陷、增强了机械锁合程度、细化了晶粒、减薄了金属间化合物层(IMCs)的厚度,并大幅度提高了焊接接头的力学性能。利用透射电子显微镜(TEM)表征了焊核区镁/铝结合界面处的IMCs形貌与厚度,发现施加超声振动时一方面降低了单层IMCs厚度,另一方面使得常规焊接时多层IMCs晶粒转变为UVeFSW焊接时的单层晶粒。电子背散射衍射技术(EBSD)/TEM表征与数值模拟相结合,确定了镁/铝结合界面两侧以及焊核区其他部位的位错密度。结果表明,超声振动能够通过降低焊核区铝合金和镁合金的位错密度,进而降低了镁/铝原子的互扩散速率,在保证实现镁与铝冶金结合的前提下,减小了脆硬金属间化合物层(IMCs)的平均厚度。揭示了镁/铝异质合金UVeFSW接头力学性能得以大幅度提高的本质原因。

图2 超声抑制镁/铝金属间化合物的机理示意图

研究结果为优化镁/铝异质合金超声振动辅助搅拌摩擦焊接工艺参数和实现异质接头组织与性能的调控提供了理论依据与技术支撑。