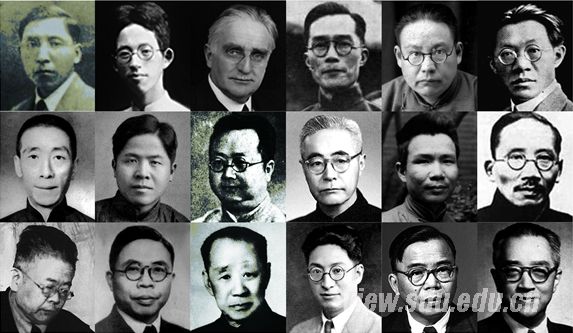

左起依次为:向达、陈训慈、田波烈、梅贻琦、袁同礼、罗家伦、何炳松、连士升、潘光旦、顾颉刚、陶希圣、蔡元培、傅斯年、王世杰、翁文灏、郑振铎、蒋廷黻、胡适

左起依次为:向达、陈训慈、田波烈、梅贻琦、袁同礼、罗家伦、何炳松、连士升、潘光旦、顾颉刚、陶希圣、蔡元培、傅斯年、王世杰、翁文灏、郑振铎、蒋廷黻、胡适

2010年8月,在阿姆斯特丹举行的第21届国际历史科学大会上,经大会陈述、执行委员会投票等程序,最终以36票赞同,8票反对,5票弃权的结果,通过了中国史学会关于2015年在中国山东大学举办第22届国际历史科学大会的议案。这是近百年来,国际历史科学大会首次在中国和亚洲国家举行,也是近百年来中国几代学人念兹在兹的“学术与邦国”大计。

“凡一国文化,都应有民族与国际两方面,每个民族必须有所贡献于世界,并有所获于此世界。”

“此会系国联所主持,是一郑重国际学术会议,未可轻视。且其中包括近代外交史、远东史。此皆日本人指鹿为马、混淆视听之处,吾国不可略也”。

“窃尝谓一国万事零队,都不足悲,唯学不如人,斯乃大耻”。

1900 至1930 年代,蔡元培、傅斯年、梅贻琦、罗家伦、何炳松、顾颉刚、胡适、王世杰,以及年轻学子向达等,即秉持上述观念,开启了中国与国际历史科学大会互通的大门。

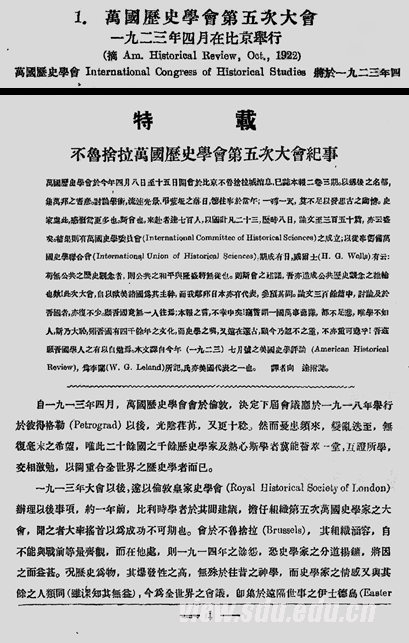

上为《万国历史学会第五次大会一九二三年四月在比京(比利时首都)举行》,下为《不鲁舍拉(布鲁塞尔)万国历史学会第五次大会纪事》。均译自《美国历史评论》,载登于《史地学报》1923年第3期、第7期。

上为《万国历史学会第五次大会一九二三年四月在比京(比利时首都)举行》,下为《不鲁舍拉(布鲁塞尔)万国历史学会第五次大会纪事》。均译自《美国历史评论》,载登于《史地学报》1923年第3期、第7期。

1900年至1923年,欧洲历史学家先后在欧洲各大城市组织了五次规模较大(每次少则七八百人,多至逾千人)的“国际历史科学大会”(International Congress of Historical Sciences),分别为巴黎(1900年)、罗马(1903年)、柏林(1908年)、伦敦(1913年)、布鲁塞尔(1923年)。在布鲁塞尔举行的第五届国际历史科学大会上,议决设立下属于“国联”(国际联盟,联合国的前身)的常规机构——国际历史科学委员会(International Committee of Historical Sciences),简称“国际历史学会”,组织每五年一届的大会,并处理其他日常工作。

1905年,中国报人和教育家黄节在《黄史》“总序”中即提及1908年将在德国召开的“柏林史学大会”。这是已知中国关于国际历史科学大会最早的记载。中国对国际历史科学大会的关注几乎与大会的起始同步。

1923年3月,《史地学报》第2卷第3期刊发《万国历史学会第五次大会一九二三年四月在比京举行》一文,报道了第五届国际历史科学大会即将召开的消息,指出:“今比利时既重振斯举,各国学者必将联袂偕来,讨论学术,互显国史……返观我国,学术消沈,历史学者至今犹无团体之组织,恐届时终不能有代表出席,以各国绩学之士相见也。”这是国内最早专门介绍国际历史科学大会及其历史的文章。

1923年7月,《史地学报》第2卷第7期译载了国立南京高等师范学校(后属国立东南大学)文史地部学生向达关于布鲁塞尔举行的第五届国际历史科学大会的长文——《不鲁捨拉万国历史学会第五次大会纪事》,该文原刊于《美国历史评论》,作者为美国史学名家利兰(W.G.LeLand)。文章详细介绍了这一“总数约近千人”的大会盛况,以及比利时国王和各国历史学家的大会发言,详列了各分会场讨论的题目。向达在译者前言中写到:“此次大会,自以欧美诸国为其主干,而我邻邦日本亦有代表,参与其间。论文三百余篇中,讨论及于吾国者,亦复不少。顾吾国竟无一人往焉!窃尝谓一国万事零队,都不足悲,唯学不如人,斯乃大耻,矧吾国有四千余年之文化,而史学之兴,又远在遂古,顾今乃忽不之重,不亦重可悲乎!吾兹愿吾国学人之有以自勉焉。”

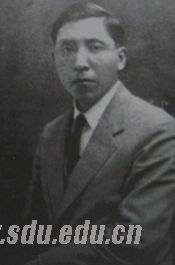

向达(1900-1966),著名历史学家、敦煌学家、中外交通史专家。1923年翻译发表《不鲁舍拉万国历史学会第五次大会纪事》一文时为23岁的学生。后为北京大学历史系教授、图书馆馆长。是1950年代的首批一级教授、首批学部委员。1957年被错划为“史界五大右派”而淡出主流史学。

向达(1900-1966),著名历史学家、敦煌学家、中外交通史专家。1923年翻译发表《不鲁舍拉万国历史学会第五次大会纪事》一文时为23岁的学生。后为北京大学历史系教授、图书馆馆长。是1950年代的首批一级教授、首批学部委员。1957年被错划为“史界五大右派”而淡出主流史学。

陈训慈(1901-1991),字叔谅,历史学家,1924年毕业于国立东南大学,历任上海商务印书馆编译所编译、中央大学史学系讲师、浙江大学史地系教授,浙江省立图书馆馆长,先后创《文澜学报》、《浙江图书馆馆刊》、《图书展望》等。新中国成立后,历任第一至六届浙江省政协委员,浙江省文物管理委员会主任委员等职,著有《五卅惨史》、《世界大战史》、《晚近浙江文献述概》等。图为年轻时的陈训慈。

陈训慈之兄即蒋介石的“文胆”陈布雷。早在1922年、1923年,陈训慈就连续发文,呼吁重视国际学术交流,改变“公共之学术,只闻列邦之讨论研究,往往阒然无吾族之迹,斯则邦家之奇耻大辱……”(《史地学报》1923年第2卷第3期,参见桑兵《晚清民国的学人与学术》,中华书局,2008年,第14页;吴忠良等《陈训慈与民国时期的中国史学会》,《浙江社会科学》2007年第3期)

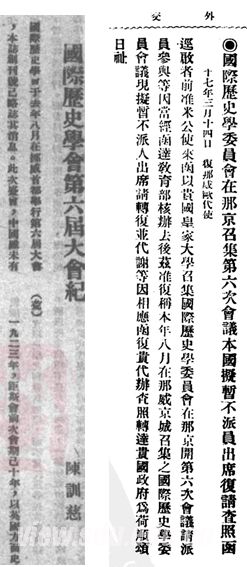

1928年8月,第六届国际历史科学大会在“那京”,即挪威奥斯陆举行,中国外交部复函,“本国拟暂不派员出席。”1929年历史学家陈训慈在《史学杂志》创刊号和第2期报道并译载《国际历史学会第六届大会记》,认为“此次盛会,中国虽未有代表参与,然吾人以中国人之地位而言,尤望国内史学界与政府之合作,推定代表前往参与也”。

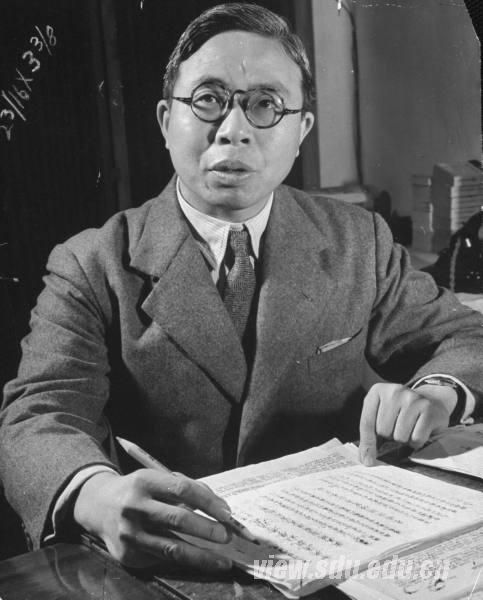

1936年底,国际历史学会会长、剑桥大学教授田波烈(Harold William Vazeille Temperley)应上海沪江大学教授康选宜的邀请来华,“田氏这次来中国负有联络中国史学团体参加国际历史学会的重大任务”。

1936年11月,北京大学历史学系、清华大学历史学系、北平图书馆等会见并邀请田波烈演讲,清华大学校长梅贻琦、中央大学校长罗家伦、辅仁大学文学院院长沈兼士、清华大学教务长潘光旦、北平图书馆副馆长袁同礼等人先后出席相关活动。田波烈希望不久在国际史学大会组织中能看到中国。他以“饥饿的羊抬着头看,但是没有人喂它食物”作喻,说明自己对中国参会的热切期盼。他说:“中国这个当今最古老的历史国度要加入到我们这个拥有四十多个国家的团体中来,如果能在我任上得以实现,那将是我一生中最伟大的时刻!”田波烈还提到,“如有一日使本会开一次会议于中国,则所甚望也。”(《国际历史学会之经过及组织》,《历史教育》1937年第1期)

左图为1933年—1938年任国际历史学会会长的英国历史学家田波烈教授;右图为《历史教育》1937年第1期刊登的田波烈在北平欧美同学会演讲的中文译稿

1936年12月1日,燕京大学历史系主任顾颉刚、北京大学政治系主任陶希圣会见田波烈,就中国加入国际历史学会一事进行商讨。

1936年12月底,中央研究院历史与语言研究所所长傅斯年赴北平,与顾颉刚、陶希圣等商谈中国派代表参加国际历史科学大会事宜。

图为1937年1月燕京大学历史系编《史学消息》第1卷,刊载顾颉刚、陶希圣、罗家伦、康选宜与田波烈会谈的消息

1936年12月11日,历史学家、国立暨南大学校长何炳松在沪主持田波烈学术讲座。根据田波烈、何炳松、郑振铎(时任暨南大学文学院院长)与中央大学罗家伦、燕京大学历史系主任顾颉刚、北京大学历史系主任姚士螯等协商,由郑振铎、康选宜负责上海方面史学家的联络,与南京、北京的史学家共同组建全国性的史学组织,并参与国际历史学会的相关活动,尤其是国际历史科学大会。田波烈离开上海回国前发表《告中国历史学家书》,再次欢迎中国学者参加国际历史科学大会。(《康选宜发起组织中国历史学会》,《图书展望》1936年第6期)

1937年《历史教育》第1期刊登历史学家连士升、明史专家萧远健文章,认为“凡一国的文化,都应有民族的与国际的两方面,每个民族必有所贡献于世界,并有所获于此世界。”主张“中国史学团体应加入国际历史学会”,“因为这个意义是非常重大的。”

左图为连士升刊发的《记国际历史学会会长田波莱教授》;右图为明史专家萧远健刊发的《中国史学团体应加入国际历史学会》

左图为连士升刊发的《记国际历史学会会长田波莱教授》;右图为明史专家萧远健刊发的《中国史学团体应加入国际历史学会》

1937年1月23日,中央研究院致函教育部:“关于中国加入国际史学会事,前已由本院历史语言研究所傅(斯年)所长前往贵部商洽。查该学会之设置历年甚久,中国为历史悠久、史学发达之国家,自有加入之必要。”3月10日,教育部部长王世杰复函同意。他对史学界的这一工作“表现出极大兴趣”,并给予了极其热忱的关注和支持。(刘鼎铭等《中国申请加入国际历史学会及派胡适参会相关史料一组》,《民国档案》2007年第3期)

傅斯年在好几个场合提到,参加国际历史科学大会得到时任教育部长王世杰的支持:“和王世杰部长讨论,他对此事表现出很大兴趣。”“以雪艇(世杰)诸人之热心……”

王世杰(1901—1981)字雪艇,法学家,《现代评论》、《自由中国》等杂志创始人,国立武汉大学首任校长,历任民国教育、宣传、外交部长,晚年任台湾中央研究院院长。

王世杰(1901—1981)字雪艇,法学家,《现代评论》、《自由中国》等杂志创始人,国立武汉大学首任校长,历任民国教育、宣传、外交部长,晚年任台湾中央研究院院长。

王世杰半生为民国高官,但他发表的所有文章,从未用过当时公文中流行的“共匪”字样。言谈间,对蒋介石、毛泽东、周恩来都敬称“先生”。1943年抗战期间,蒋介石的《中国之命运》发表,规定大小官员都要写一篇“读后感”。因文中有无数攻击共产党的语句,王世杰看后,十分坚决地予以否定,并亲书“君子不念旧恶”六个字,交给蒋介石。

1981年4月21日,王世杰病殁。子女遵其遗嘱,在墓碑上只刻“前国立武汉大学校长王雪艇先生之墓”。(林天宏:《王世杰:那位曾经的部长》,《中国青年报》2007年4月4日)

1937年3月16日,傅斯年致函田波烈称:“我遇到的每一个同仁都很赞同您对于中国加入国际历史学会之必要性和重要性的看法。”(《民国档案》2007年第3期)

1937年3月17日,中央研究院院长蔡元培致信田波烈:“在现存的所有国家中,中国是拥有最长历史纪录的国家之一,我确信,在我们的陈述通过后,我们将来和大会其他成员国会有更长远、更广泛的合作。”(《民国档案》2007年第3期)

蔡元培致信田波烈:“我很荣幸中国能申请加入国际史学会并在会上介绍中国。中央研究院是中国政府支持的全国最高科研机构,由中国政府直接掌管。中央研究院通过相关法规行使它的职能,要与政府部门磋商后,才能由委派的代表出席国际学术研讨会议。中央研究院由十个学会组成,其中包含历史和文献学学会,该会自建立以来在历史学和考古学上做出了相当大的贡献。中央研究院评议会始建于1934年,它现在的组成包括:1.由政府委任的30名顶尖科学家;2.主席和十个学术机构的主任,他们是非官方的成员。评议会将选派历史研究会长胡适参加。”(《民国档案》2007年第3期)图为蔡元培(右1)全家照片。

1937年10月教育部经与中央研究院和傅斯年商量,正式致函国际历史学会,拟派北京大学教授胡适、原清华大学历史系主任蒋廷黻(时任中国驻莫斯科大使)参加1938年在瑞士苏黎世举行的第8届国际历史科学大会。此时正值抗日战争爆发,南京沦陷,教育部和中央研究院均在迁往西南的途中,但教育部长王世杰明确表示“这项工作不会因为战争的危机局势而受到任何影响。”(《民国档案》2007年第3期)

1938年6月14日,傅斯年致函教育部新任部长陈立夫,强调参加国际历史科学大会的重要性:“此会系国联(即联合国前身)所主持,是一郑重的国际学术会议,未可轻视。且其中包括近代外交史、远东史,此皆日本人指鹿为马、混淆视听之处,吾国不可略过也。”(《民国档案》2007年第3期)

1938年6月22日,傅斯年再次就“关于国际史学会议事”致函教育部:“兹以该会事关重要,尤与远东近代史事之流传及正确化有关,日本既对此事热心,吾国不可忽视。”教育部当日即回复傅斯年:“同意派适之先生代表我国出席国际史学会议。”(《民国档案》2007年第3期)

傅斯年是1930年代中国加入国际历史科学大会的最主要推动者。

傅斯年在给教育部新任部长陈立夫的信中,除了表明自己“早有加入之意”外,还特别强调了两点:

一是参加国际历史科学大会当时已成为史学界不同政治立场、文化立场的学者共同热望的大事,“所有唯物史观者、抱残守缺者大动兴奋,遂成不可不办之势”,为了避免唯物史观者捷足先登,中研院必须尽快动作;

第二个理由更重要,“此会系国联所主持,是一郑重的国际学术会议,未可轻视。且其中包括近代外交史、远东史,此皆日本人指鹿为马、混淆视听之处,吾国不可略过也。”

不久,他在给教育部的“公函”中又强调说:“组织吾国史学委员会,以便决定赴会人选,旋以战事发生,全国史学委员会无法组织。兹以该会事关重要,尤与远东近代史事之流传及正确化有关,日本既对此事热心,吾国不可忽视,事属国联主办,亦为不可忽视之一因。此项大会四年一次,故甚属重要。”

傅斯年在一封信中还提到“我和王部长(王世杰)商谈,他也想让我去(参会),但遗憾的是我的职责不允许我明年离开中国。”(《民国档案》2007年第3期)

1938年,傅斯年、翁文灏(时任中央研究院评议会秘书)与正在美国、英国访学的胡适就参加国际历史学会大会一事一直保持联系。6月20日傅斯年致胡适信中强调“此会是由国联文化合作部之Commite International des Sciences Historiques所主持。本年之大会则由瑞士总统作主人。以雪艇(王世杰)诸人之热心,去年由本院以代表中国名义请求加入了,但形式的决定,应在本年大会。此次承先生允许去,实在再好也没有了。”7月30日,胡适回函傅斯年、蒋廷黻,以坚定的口吻称:“Zurich(苏黎世)我必须去……”(胡颂平编:《胡适之先生年谱长编初稿》(五),台北联经出版事业公司,1984年,第1639页)

除胡适、傅斯年外,顾颉刚、蒋廷黻均被人认为是代表中国参加国际历史科学大会的最佳人选。但由于种种原因,最后只由胡适一人参会。

除胡适、傅斯年外,顾颉刚、蒋廷黻均被人认为是代表中国参加国际历史科学大会的最佳人选。但由于种种原因,最后只由胡适一人参会。

顾颉刚(左)时任燕京大学历史系主任,是“古史辩派”的主要代表人物。田波烈在给顾颉刚的信中说:“我已经和许多中国历史学者讨论中国加入世界历史学会的事。直到现在并没有遇到一个人不赞成此举的。贵国的加入,对贵国本身和敝会都具有最崇高的历史意义。我相信中国的史学业已达到一个可以与举世并立的阶段。我也相信没有人比你更有资格来辅助这件伟大的工作。”(《中国历史学会积极组织》,燕京大学历史学系编《史学消息》第1卷第3期,第27页)蒋廷黻(右)时任中国驻苏联大使。傅斯年在给田波烈的信中说:“我想中央研究院会选择蒋廷黻去介绍我们的国家,他目前是中国驻苏联大使,同时也是研究中国外交史的领军人物。另外,他还是一个在我国国立大学和研究机构中均有一席之地的历史学家。”(《民国档案》2007年第3期)

1938年8月28日,第8届国际历史科学大会在瑞士苏黎世圣彼得教堂召开,45个国家的约900名史学家到会。

胡适代表中国参会,并在8月30日上午大会发言。胡适发言的题目是《新发现的有关中国的资料》,将新发现的中国历史材料分为安阳殷商史迹、新出土金石及其新研究、敦煌卷子、日本朝鲜所存中国史料、中国宫殿官署所出档案、禁书、逸书的钩沉六个部分叙述。

中国第一次参会,正值日本悍然发动全面侵华战争。所以,此次参会除了加强国际学术交流外,还有提防日本在国际史学大会上“指鹿为马,混淆视听”的意图。傅斯年在致教育部函电中即多次强调此点,参加会议的胡适也关注着日本代表动向:“日本今年没有人出席;我读论文之日,忽有一个东方脸的人在会场,其样绝非咱同乡。果然是日本人,名松本馨。第二天就不见了。大概职务已毕了。”(曹伯言整理:《胡适日记全编》第7卷,安徽教育出版社,2001年,第149-173页;另参见周雷鸣:《民国史学的一次世界之旅——中央研究院参加国际历史学会始末》,《史学史研究》2008年第2期)

经蔡元培、傅斯年、顾颉刚、陶希圣与王世杰、陈立夫、翁文灏等多次讨论,民国政府教育部和中央研究院决定选派胡适代表中国前往瑞士参加1938年8月的国际历史科学大会。胡适当时正以北京大学教授的身份在美、英两国访学,接到了参会指派的次日即复信傅斯年,同意参会,并就自己一人参会一事向蒋廷黻致意。胡适于当年8月由英国专程至瑞士参加了第8届国际历史科学大会,成为第一位参加国际历史科学大会的中国史学家。

第八届国际历史科学大会结束(9月4日)后的第10天(9月13日),胡适接到中国政府任命,出任中国驻美国大使。

会议结束胡适出任中国驻美国大使。图为10月28日胡适(左)在白宫向罗斯福总统呈递大使到任国书。