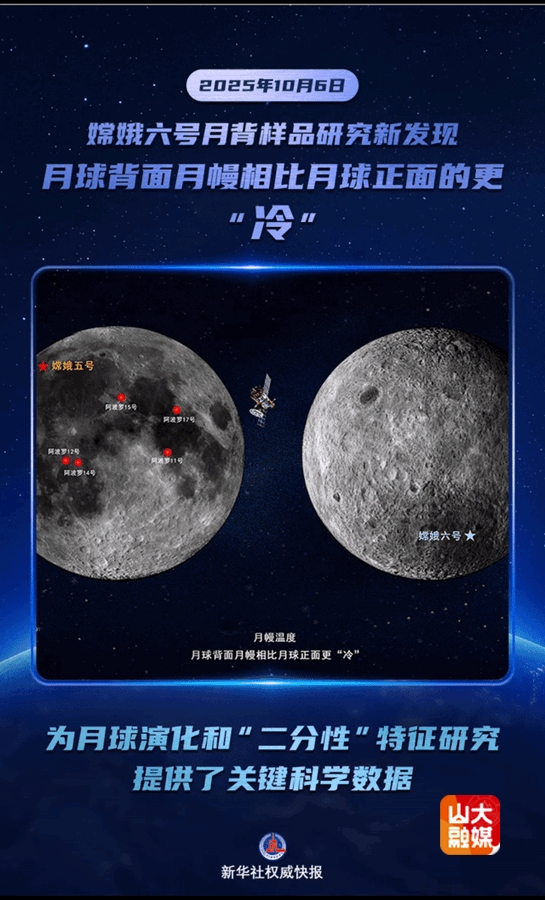

[本站讯]近日,由中核集团主导,北京大学和山东大学合作完成的研究成果论文《嫦娥六号玄武岩与遥感揭示月球背面月幔相对更冷》在国际学术期刊《自然·地球科学》上发表,山东大学空间科学与技术学院助理研究员陈剑参与完成研究工作,为成果提供关键遥感信息与数据支撑。该成果首次获得了月球正背面月幔温度的直接对比结果,揭示了月球背面月幔潜能温度比同时期的正面月幔偏低,为理解月球演化历史和“二分性”成因提供了关键证据(图1)。

图1 嫦娥六号样品揭示月球背面月幔更冷

由于地月之间的“潮汐锁定”效应(图2),月球的自转与公转处于“同步”状态,我们在地球上只能看到月球的正面,背面永远处于地基观测的视野之外。

图2 地月潮汐锁定

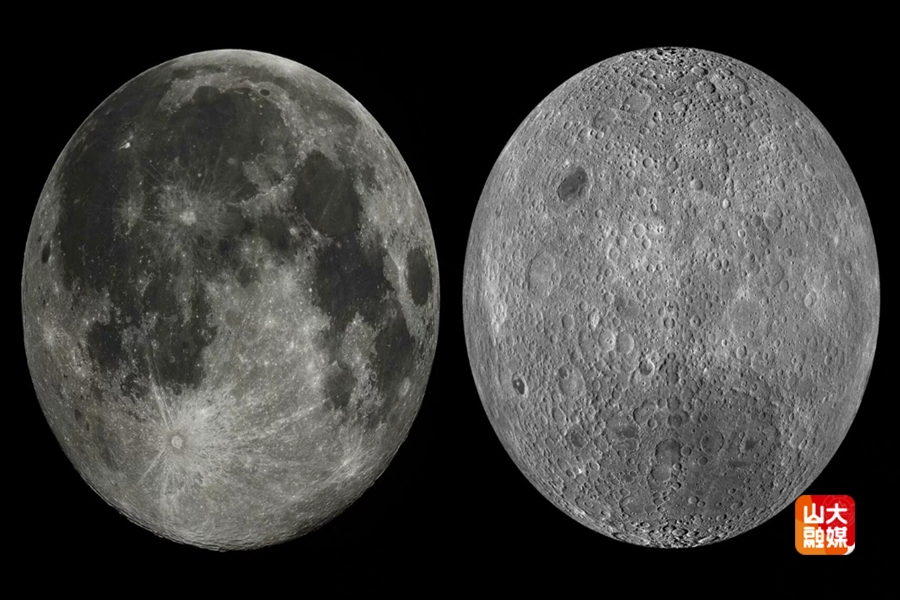

遥感图像显示,月球正面有着连绵的暗色月海平原,而月球背面地形崎岖,存在大片亮色的月陆,只有零星月海,与正面形成鲜明对比(图3),且在放射性元素含量、月壳厚度、半球质量等方面也存在“二分性”。

图3 月球正面与背面

“二分性”的成因是月球科学界长久以来争论的重要话题。几十年来,科学家们通过对月球正面样品的研究,建立了对月球物质成分与内部结构的基本认识。然而,此前因缺乏采样返回的样品,对月球背面的研究长期依赖遥感观测和理论模拟,难有直接证据。

图4 嫦娥六号月背采样

2024年6月25日,嫦娥六号携带1935克来自月球背面的土壤(图4)返回地球,填补了人类月背采样的空白。中核集团核工业北京地质研究院李子颖研究员课题组与北京大学李扬研究员课题组合作对嫦娥六号月壤样品展开研究,山东大学空间科学与技术学院助理研究员陈剑应邀参与该项研究并作出重要贡献。

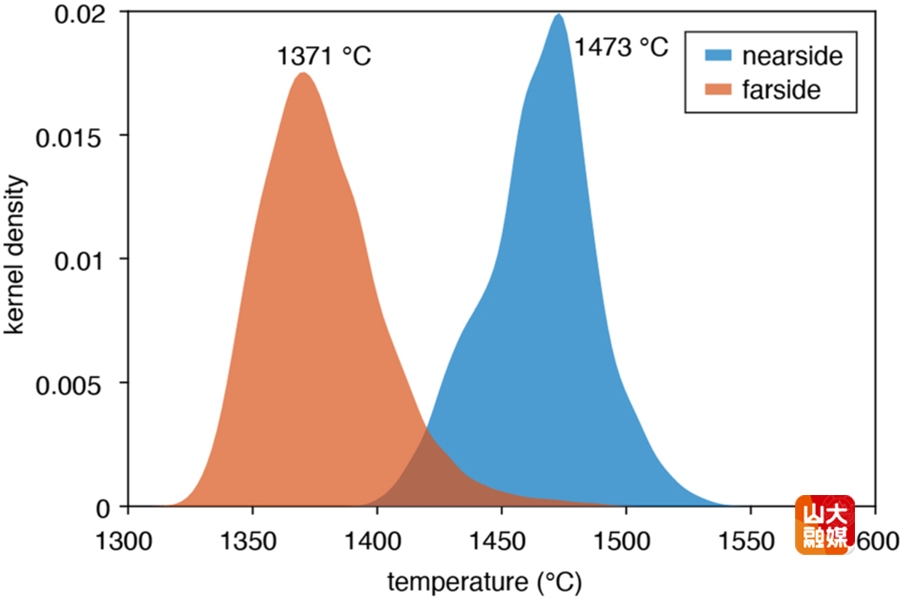

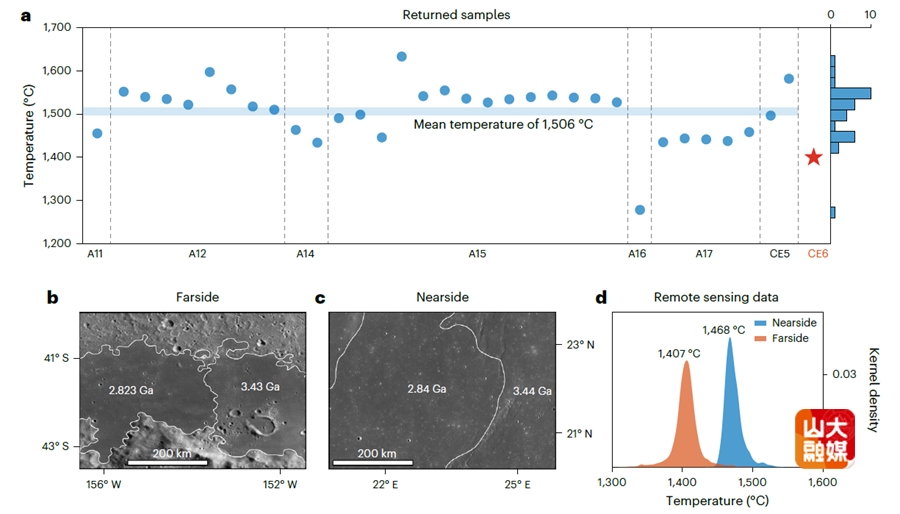

研究团队测定嫦娥六号玄武岩的结晶温度约为1100摄氏度,相较于月球正面的玄武岩结晶温度偏低约100摄氏度,这说明月球背面的月幔在产生这些玄武岩浆时可能相对于正面更冷。为了获得反映月球正面与背面月幔温度差异的直接证据,研究团队还利用玄武岩成分计算了月幔潜能温度。将来自月球正面的嫦娥五号和阿波罗计划返回的玄武岩与嫦娥六号玄武岩对比,发现月球背面月幔潜能温度(~1400摄氏度)低于月球正面(~1500摄氏度)(图5)。

图5 基于样品的月球正面与背面月幔温度对比研究

为验证结论的可靠性,团队通过月球遥感数据对上述“背面月幔更冷”的结论在更大区域尺度上进行了检验。在月球背面嫦娥六号着陆区基础上,选取月球正面形成时间相近的月海玄武岩单元,利用遥感获取的月海单元表面月壤与玄武岩的物质成分,计算发现月球背面月幔潜能温度在同一时期相比正面偏低大约70摄氏度(图6),这与利用样品计算得到的结论一致。这是首次利用月球样品约束了背面的月幔热状态,为正面与背面的月幔温度差异提供了岩石学与地球化学的直接证据,揭示了月球内部温度的“二分性”。

图6 基于遥感数据的月球正面与背面月幔潜能温度对比

作为国内最早开展月球与行星科学研究的高校之一,山东大学自2006年起与圣路易斯华盛顿大学共建行星科学学科,合作建立了国内首个符合PDS标准的行星数据系统(PDS)实验室。实验室成立以来,立足国家深空探测战略需求,长期开展我国嫦娥一号至六号等嫦娥工程探月任务以及国际探月卫星数据处理与科学解译工作,积累了丰富的月球遥感与样品物质成分研究经验。上文所述的最新研究,利用山东大学威海PDS实验室积累的月球遥感数据,获取了月球正背面月海月壤的化学成分与月海玄武岩形成时间,为检验正背面月幔演化规律提供了物质成分与年龄等关键遥感信息与数据支撑。