[本站讯]近日,山东大学微生物技术改造全国重点实验室高超/马翠卿教授团队在国际知名期刊Advanced Science上发表了题为“A Genetically Encoded Biosensor for Characterizing Transport and Metabolism of Glutarate”的研究论文。实验室博士研究生高凯宇为论文第一作者,高超教授为论文唯一通讯作者,山东大学微生物改造技术全国重点实验室为第一完成单位和通讯作者单位。

戊二酸是一种普遍存在于生物体内的内源性代谢物,广泛参与赖氨酸分解、碳饥饿应答等多种生理过程。在人体内,线粒体戊二酰辅酶A脱氢酶(GcdH)功能异常会引起戊二酸的过度积累与戊二酸血症。此外,在涉及T细胞调节的免疫过程中戊二酸也可发挥重要作用。在工业生产中,戊二酸则可作为基础原料合成聚酯和聚酰胺等聚合物。因此,戊二酸的检测对促进戊二酸相关疾病的诊疗研究及工业生产具有重要意义。然而,传统的戊二酸检测方法(如质谱、色谱)技术要求高、耗时昂贵,且难以实现活细胞内戊二酸的动态监测。因此,亟需开发快速、灵敏、原位的戊二酸检测方法以满足科学研究和工业生产的迫切需求。

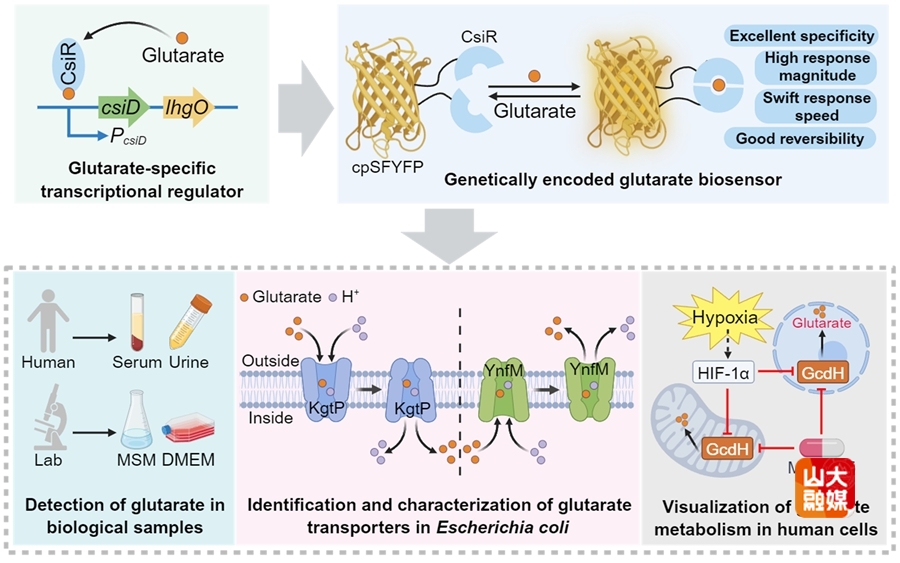

研究团队此前报道了恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)KT2440中存在戊二酸羟基化途径。在该途径中,戊二酸可与转录调控因子CsiR结合,进而解除对戊二酸代谢关键酶CsiD和LhgO编码基因转录的阻遏(Nat Commun, 2018, 9:2114)。本研究确定了戊二酸为CsiR的特异性配体,并结合环状重排荧光蛋白(cpFP)与CsiR开发了一种基因编码的戊二酸荧光生物传感器,命名为Glusor。基于Glusor进一步开发了简单便捷的戊二酸检测方法,实现了对模拟戊二酸积累的血清、尿液样本,以及戊二酸生产菌株发酵样品的检测。

Glusor检测的瞬时、可逆以及合适的亲和力特性使其可被用于胞内戊二酸的检测。本研究以Glusor为例,探究了应用基因编码的荧光生物传感器取代放射性标记同位素研究代谢物转运的可行性。以大肠杆菌(Escherichia coli)模式菌株BL21(DE3)为研究对象,应用Glusor验证了负责戊二酸代谢的关键酶功能,发现并鉴定了负责戊二酸摄取的转运蛋白KgtP,进一步表征了KgtP的动力学参数。同时,使用Glusor验证了戊二酸外排蛋白YnfM的功能。上述结果不仅对戊二酸的产量提升具有一定意义,同时证实了基因编码的荧光生物传感器可作为新型研究方法实现对活细胞中代谢物转运的快速、特异和动态实时监测。

基因编码的戊二酸荧光生物传感器Glusor及其应用研究

本研究进一步将Glusor应用于HEK293FT的胞内戊二酸原位、实时检测。通过亚细胞定位的Glusor测定了HEK293FT中不同亚细胞区室的戊二酸水平。随后应用Glusor进一步证实了SLC22A6对戊二酸的转运功能,并在HEK293FT细胞中确定了GcdH抑制和低氧诱导条件下的戊二酸积累。上述结果增进了对戊二酸在细胞内作用的认识,可进一步推动相关疾病的治疗研究。

该研究工作得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金、山东省自然科学基金、青岛市博士后项目等资助,山东大学生命环境研究公共技术平台给予了大力支持。