[本站讯]近日,前沿交叉科学青岛研究院空间天文物理融合研究中心、“从太阳风暴到地球极光”集成攻关创新团队在南大西洋磁场异常区附近嘶声波分布取得重要进展。研究成果以“Hiss Waves Near the South Atlantic Anomaly in the Inner Plasmasphere”为题,发表在空间物理国际期刊Journal of Geophysical Research: Space Physics上。山东大学(青岛)博士研究生陈慧聪为论文第一作者,朱辉教授为唯一通讯作者,山东大学为唯一完成单位。

南大西洋磁场异常区 (South Atlantic Anomaly) 是位于南美洲东侧南大西洋的地磁异常区。这个区域的磁场强度相对于周围区域较弱,这也使得该区域内高能粒子通量显著高于其他区域,对经过该区域的低轨道卫星构成威胁。不仅如此,该区域特殊的磁场结构也会对等离子体波动的分布产生显著影响。Xia等人(2019)利用低轨卫星DEMETER的观测数据发现,在较低高度的电离层中,嘶声波分布会受到南大西洋磁场异常区的影响。值得注意的是,该异常区的特殊磁场分布并不局限于距地表数百公里的低高度区域,还可延伸至更广阔的磁层空间。

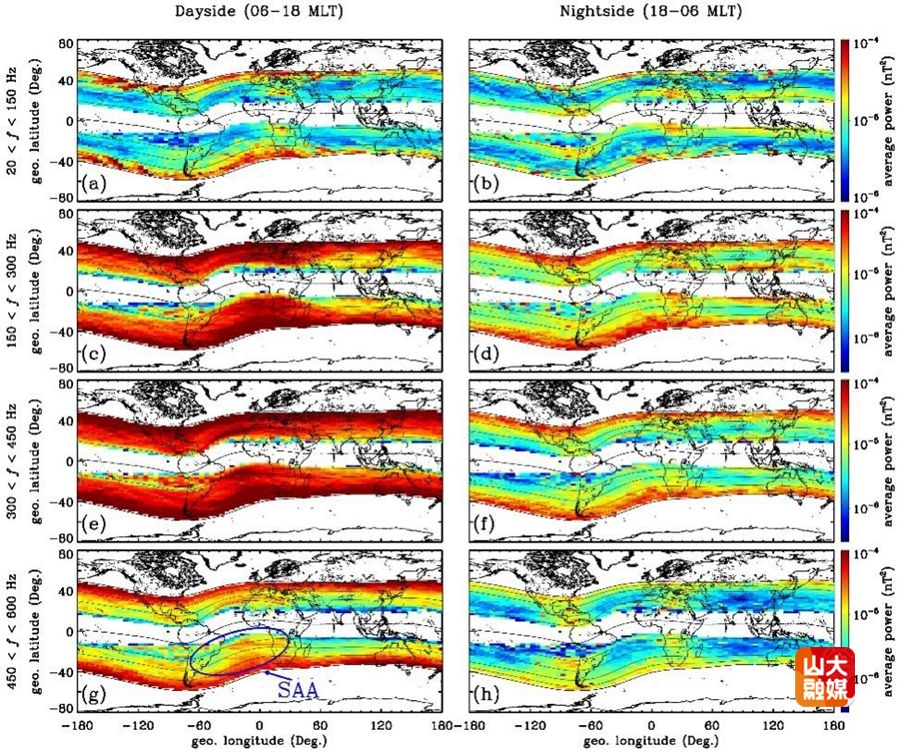

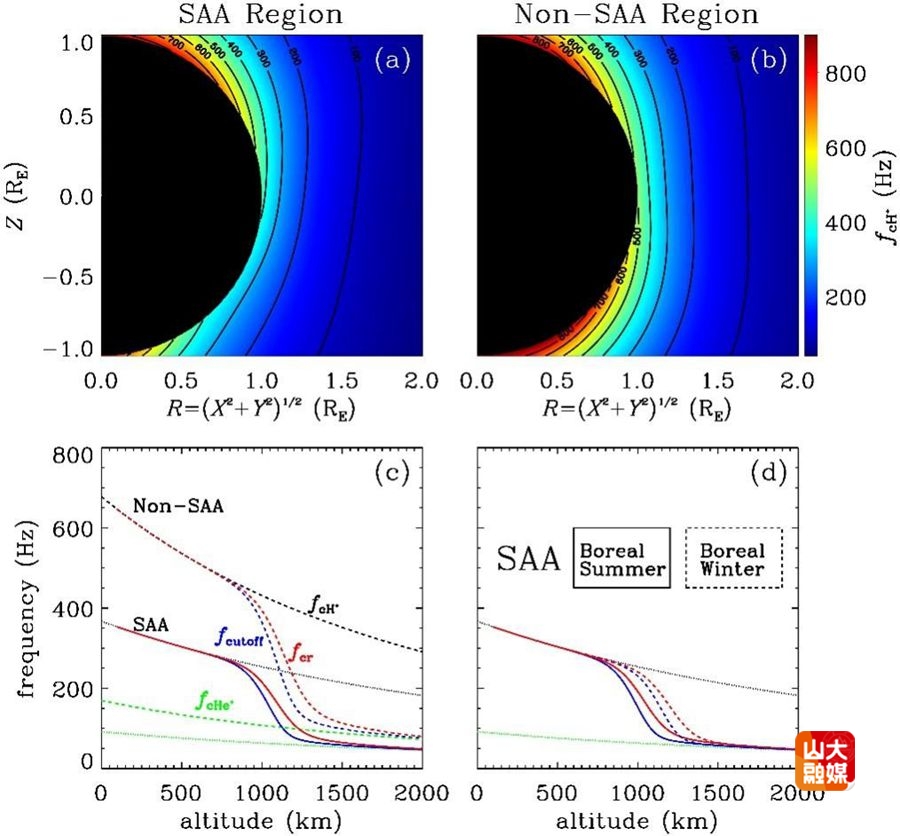

朱辉教授带领课题组成员,基于范艾伦探测器2013–2018年期间的更广空间覆盖范围的波动磁场数据,对L < 2区域内的等离子层嘶声波分布进行了统计分析,从日夜差异、经度分布以及季节差异等多个维度分析了南大西洋磁场异常区附近嘶声波的分布特征。结果表明,频率低于600 Hz的等离子体层嘶声波在南大西洋磁场异常区附近会出现一个波功率的峰值,且其强度在北半球的夏季显著强于冬季。理论分析发现南大西洋磁场异常区附近的嘶声波功率峰值及其季节演化是由磁场差异和离子组成变化引起的交叉频率和截止频率的变化所致。

该研究通过统计结果,证实了南大西洋磁场异常区对等离子体层嘶声波分布具有显著影响,明确了异常区内低频嘶声波功率增强现象及其季节性变化特征。这一发现不仅完善了对等离子体层波动分布规律的认识,也为深入理解内磁层波粒相互作用和辐射带动态演化提供了重要的观测依据。

朱辉教授长期致力于磁层中波粒相互作用、辐射带电子演化以及等离子体波动特性研究,该系列研究工作得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金和山东大学杰出中青年基金联合支持。

图1:嘶声波平均功率在地理坐标系下的全球分布

图2:SAA和非SAA区域及不同季节下的特征频率分布