[本站讯]近日,晶体材料全国重点实验室陈皓教授/刘宏教授团队与浙江大学高超教授团队合作开发出零形变全封闭的叠层孔腔结构石墨烯复合氧化锌载体,实现对锂金属电池的锂金属负极内晶体生长-溶解电极反应的调控,研究成果以“A nanoengineered lithium-hosting carbon/zinc oxide composite electrode material for efficient non-aqueous lithium metal batteries”为题,发表于国际学术期刊Nature Nano technology上。论文第一作者为山东大学晶体材料全国重点实验室博士研究生邓乐全,通讯作者为刘宏教授、陈皓教授、高超教授,山东大学晶体材料全国重点实验室为第一通讯单位。

长里程电动汽车和无人飞行器技术的发展急需开发同时兼具高能量密度和长循环寿命的新型锂电池技术。金属锂负极具有电极比容量高、电极电势低的优势,被广泛认为是下一代能量密度突破500Wh/kg电池技术的核心负极材料(Nat. Energy,2022,7,312–319)。然而,目前锂金属电池面临着金属锂负极容量衰减速度快、循环寿命短的核心技术问题。锂电池领域诺贝尔奖得主Stanley Whittingham等曾发表综述论文指出,锂金属负极的锂沉积-溶解库伦效率是影响电池循环寿命的关键因素(Nat. Energy,2020,5, 561-580)。同时,Betar M. Gallant(Nat.Energy, 2021, 6, 951-960)、Matthew McDowell(Nat. Mater., 2025, 24, 673-681)、Chunsheng Wang(Nat. Rev. Chem.2024, 8, 30-44)等课题组均针对该问题发表综述论文,指出实现金属锂负极中锂沉积-溶解库伦效率大于99.9%甚至99.95%是克服锂金属电池循环寿命不足的核心技术指标。然而,目前的锂金属负极研究仅能达到库伦效率不高于99.8%(EES batteries, 2025, 1, 340-363),较难满足该指标要求。这是因为金属锂负极在工作过程中关键的两个电极容量损耗机制(Nat.Nanotechnol., 2017, 12, 194-206):

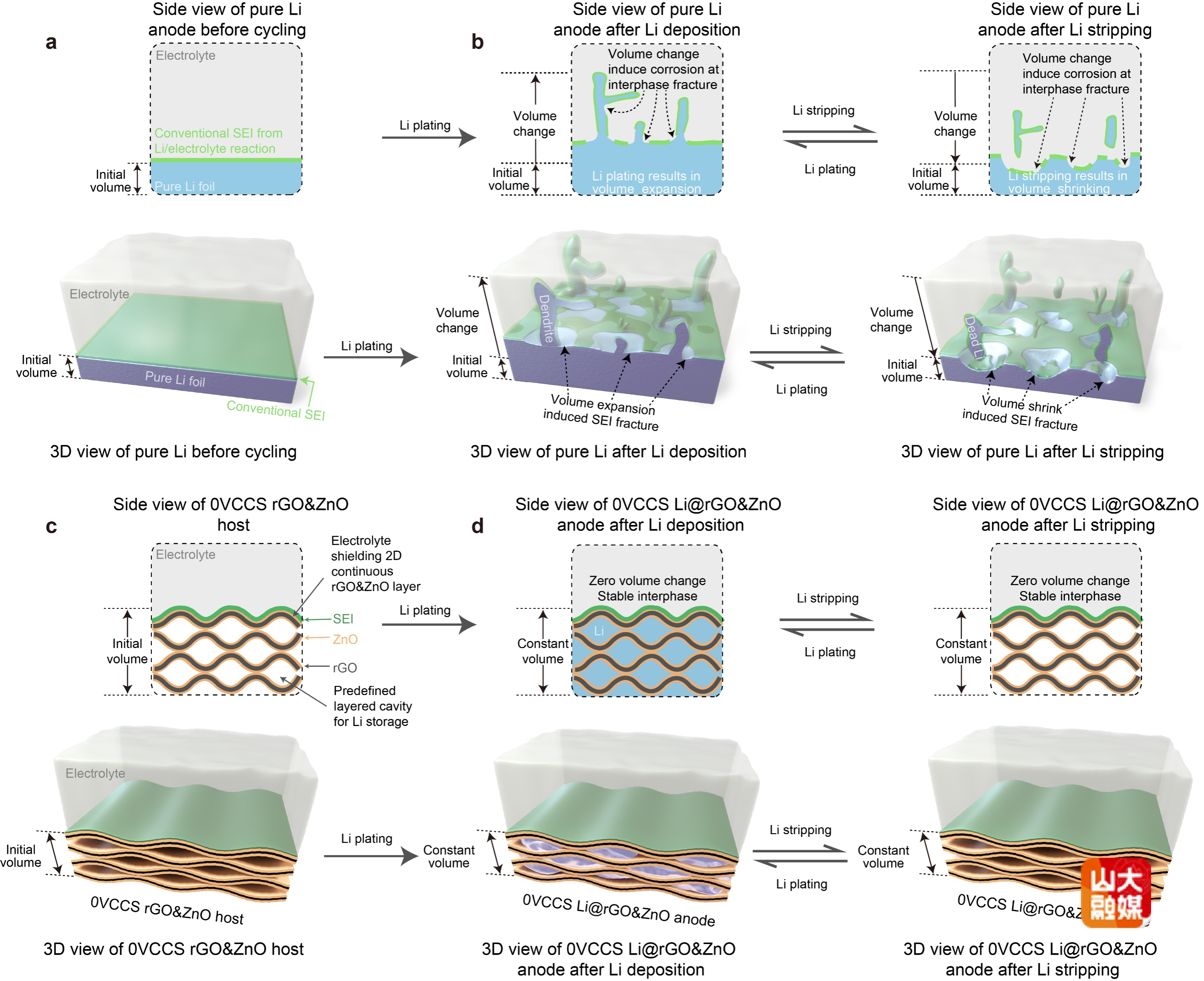

(1)金属锂负极在反复电化学晶体沉积生长-晶体溶解的电极反应过程中,其高比例的体积变化机制会导致固态电解质膜(SEI)破损,将高还原性的金属锂电极暴露于高腐蚀性的电解液中;

(2)在固态电解质膜破损处,发生金属锂与电解液的(电)化学腐蚀副反应,造成活性物质的损耗和电极容量的衰减;

受限于上述反应机制局限和关键科学问题,金属锂负极的晶体沉积生长-溶解反应可逆性差、库伦效率低,导致其电极容量衰减迅速、电池循环寿命短。然而,如何克服金属锂电极在工作过程中的晶体生长-溶解体积变化机制,杜绝体积变化与界面破损导致的锂金属-电解液副反应以实现≥99.99%的锂金属负极沉积-溶解反应可逆性(即库伦效率),至今未有报道。

根据上述问题,研究团队提出了一种基于叠层孔腔结构的还原氧化石墨烯与氧化锌的纳米复合载体材料,将金属锂负极中的晶体沉积生长-溶解反应机制变更为:(1)金属锂在载体孔腔内部发生限域晶体沉积生长-溶解反应,而整体电极体积保持不变,构建晶体生长-溶解过程时体积变化为零的金属锂电极;(2)石墨烯组装调控的二维叠层孔腔结构设计将金属锂活性物质完全封闭与内部孔腔内,且二维连续的石墨烯-氧化锌复合层有效隔绝电解液的浸润和腐蚀,杜绝金属锂-电解液之间的腐蚀副反应。基于上述设计原则,本工作设计的零形变全封闭载体可以在高性能局部高浓度电解液和低性能的碳酸酯电解液体系中均实现高达99.9900%-99.9999%的锂沉积-溶解库伦效率,并稳定循环了近2000圈;金属锂-NCM811全电池在低负极载量下循环1020次后容量保持率可达82.402%。本研究克服了锂负极循环过程中的体积变换导致的界面破损、金属锂-电解液腐蚀副反应、电极电池性能衰减问题,突破了金属锂负极库伦效率低于99.9%的关键技术瓶颈,为解决高应用价值的高比能金属锂电池体系中的负极容量快速衰减、电池循环寿命短问题提供了新的研究思路。

近年来,刘宏教授和陈皓教授团队在电池中的晶体材料生长机理研究与机制调控这一研究领域取得多项研究进展,成果先后发表于Nature Nanotechnology、Adv. Mater.、ACSNano、Adv. Energy Mater.、Nano Energy等国内外学术期刊。相关工作得到了国家自然科学基金、国家高层次青年人才计划、山东省自然科学基金、山东省泰山学者计划、山东大学和晶体材料全国重点实验室的大力支持。