[本站讯]近日,山东大学前沿化学研究院高珂教授课题组在有机光伏电池以及光催化领域取得系列进展,相关研究成果以“Dual-Channel Förster Resonance Energy Transfer Boosting Exciton Utilization Efficiency for High-Performance Layer-by-Layer Processed All-Small-Molecule Organic Solar Cells”“Green pathway to 14.51% efficiency in all-small-molecule organic solar cells: apigenin-mediated morphology control with halogen-free processing”“Functional Graphdiyne Based on Perylene Diimide Units Facilitating Boosted Performance of Photothermal Catalytic Hydrogen Evolution”分别为题分别发表在国际学术期刊Advanced Materials(中科院1区,IF:26.8)、Journal of Energy Chemistry(中科院1区,IF:14.9)、Science China Materials(中科院1区,IF:7.4)。

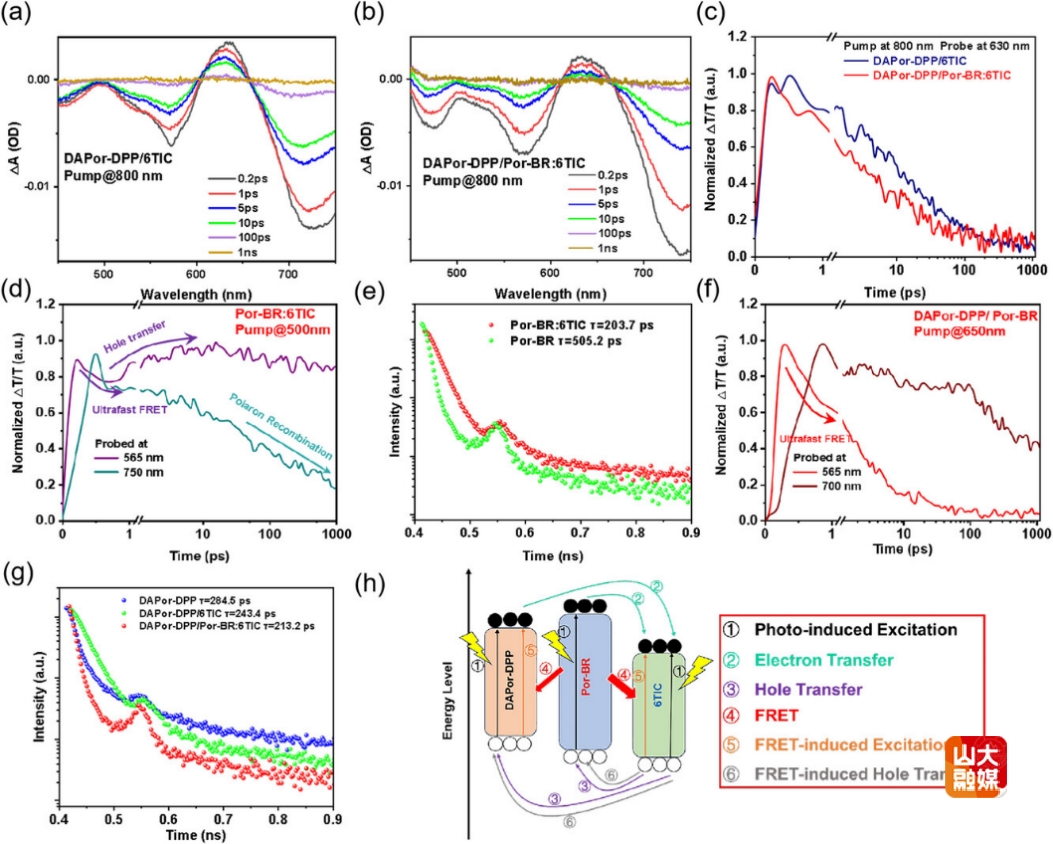

图1. 小分子给体Por-BR引入受体层中诱导双通道FRET机理示意图

有机太阳能电池(OSC)因其成本低、质轻、柔性以及可溶液加工等优势,展现出巨大的商业化应用前景。全小分子有机光伏电池(ASM-OSC)由于其明确的分子结构和最小的批次间差异引起研究者广泛关注。然而,精确控制活性层共混形态的固有挑战限制了激子的有效利用。高珂教授课题组将小分子给体Por-BR利用逐层沉积(LbL)策略掺入DAPor-DPP/6TIC系统的受体层中,以构建高性能ASM-OSC。研究发现,LbL沉积策略有助于在活性层中形成更明显的垂直相分布。此外,在活性层中存在从Por-BR到DAPor-DPP和6TIC的双通道福斯特共振能量转移(FRET)。得益于LbL沉积策略和双通道FRET的综合优势,活性层中产生了更广泛的激子生成位点,同时激子利用效率显著提高。这些结果为制备ASM-OSC提供了一种普适、可行的策略,向OSC的大规模工业化生产迈出了重要一步。

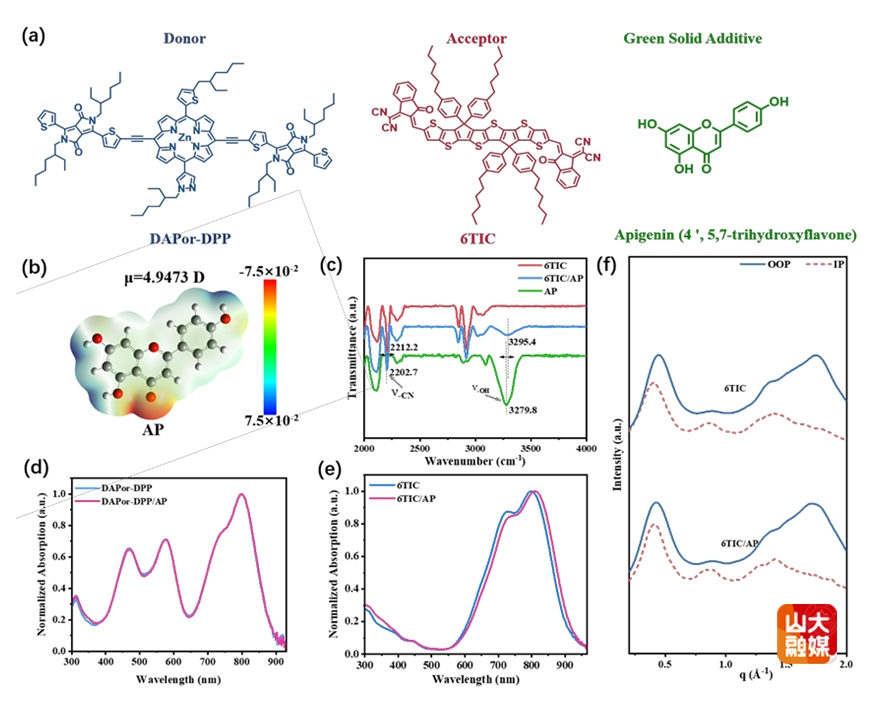

图2. 绿色添加剂作用机理研究

近期,高珂教授课题组在“在全小分子有机太阳能电池中实现14.51%效率的绿色途径:芹菜素介导的无卤素加工形态控制”研究方面取得新进展(Journal of Energy Chemistry 108 (2025) 819–826)。该工作展现了无卤溶剂与绿色添加剂协同的效应在提升器件效率与稳定性方面的关键作用,并为环境友好型有机太阳能电池的规模化制备提供了新思路。

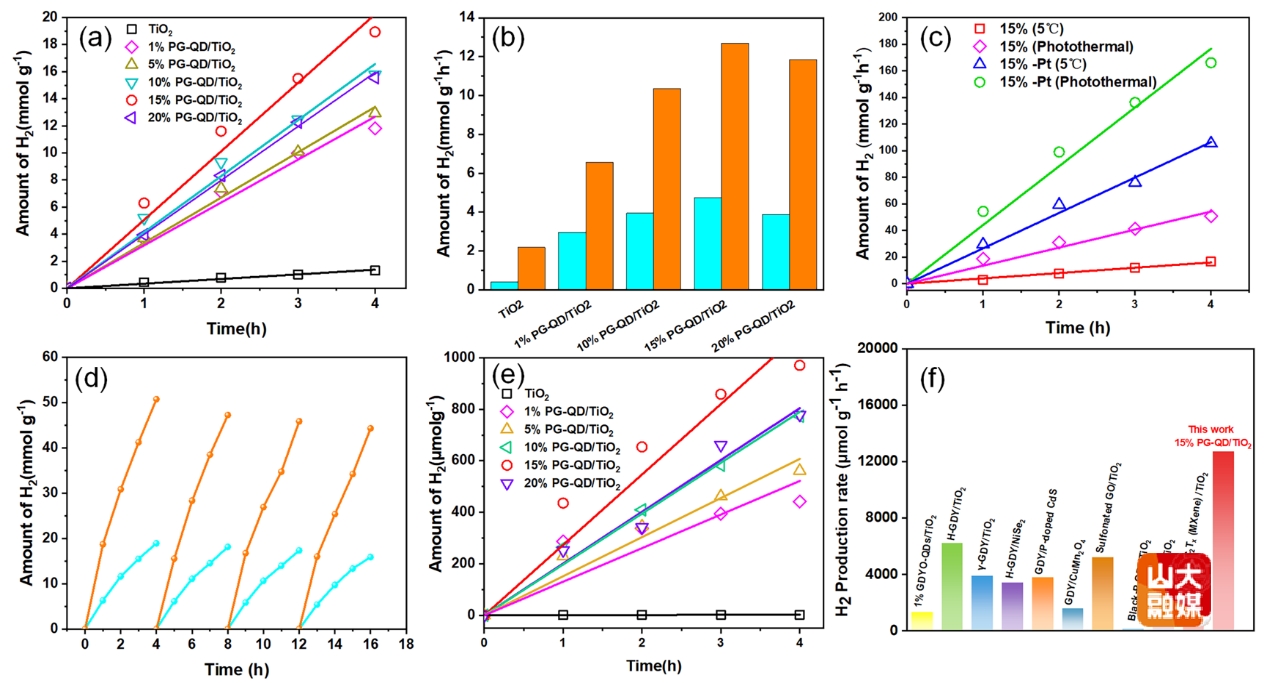

图3. 不同比例PG-QD/TiO₂光催化剂5℃温度下析氢速率与光热催化析氢速率的比较

此外,高珂教授课题组在光催化领域取得进展。针对石墨炔(GDY)/宽带隙半导体光催化剂具有掺杂浓度低和可见光到近红外(Vis-NIR)区域的吸收范围窄导致光催化析氢效率不足的问题,创新性地设计并合成了一种包含苝二酰亚胺(PDI)单元的功能性石墨炔量子点(PG-QD)。克服了传统 GDY 基光催化剂的掺杂浓度限制,在不抑制析氢活性的情况下实现了15%的最佳掺杂率,析氢速率达到12.69 mmol g⁻¹ h⁻¹。这项工作成功解决了GDY基异质结在光催化析氢领域应用中面临的关键难题,推动了新型异质结光催化材料高效光驱动化学反应的发展。

以上论文,山东大学均为第一完成单位,高珂教授为通讯作者。高珂教授主要从事有机太阳电池的研究。系列研究成果以第一/通讯已发表在Nat. Photonics(1篇),Joule(2篇),J. Am. Chem. Soc.(3篇),Adv. Mater.(14篇),Matter(1篇),Angew. Chem. Int. Ed.(2篇),Nat. Commun.(1篇),Adv. Energy Mater.(9篇)等国际学术期刊,有2篇论文被Nature系列期刊评价为“有机光伏领域发展史中的里程碑”,相关成果获得中国光学十大进展,中国百篇最具影响国际学术论文(2次),Cell出版社年度论文奖。研究成果得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和山东省自然科学基金等项目资助。