[本站讯]G蛋白偶联受体(GPCRs)调节哺乳动物几乎每一个生理过程,是超过30%药物的靶点。GPCR的别构调节剂因其独特的药理优势备受关注,因为它们能够保持内源性配体的信号转导特性,减少副作用,拓宽信号转导的范围,甚至恢复致病性突变受体的功能。然而,针对GPCRs的变构调节剂开发面临显著瓶颈,迄今为止只有两个著名的GPCR变构调节剂进入临床,即靶向M4受体以治疗精神分裂症的emraclidine;以及靶向NTSR1以减轻成瘾的SBI-553。而开发用于治疗用途的GPCR变构调节剂的进展缓慢主要因素是缺乏系统的筛选和药理学表征方法,以及对变构调控分子机制的认知空白。

纳米抗体(Nanobodies)是一种新型的抗体形式,具有独特的结构和广泛的应用前景。这些天然抗体仅由重链组成,大小仅为传统抗体的十分之一。粘附类GPCR(adhesion GPCR, aGPCR)作为第二大GPCR受体家族,至今没有靶向该类家族的GPCR的纳米抗体被发现。粘附类GPCR通过其N端结构域(NTF)介导的细胞粘附功能得名,其标志性特征为具有超长NTF结构域。这一独特的结构特性,为发现靶向aGPCRs的NTF结构域的别构纳米抗体类药物提供了理想筛选平台。粘附类GPCR结构复杂,功能多样,多数aGPCRs为孤儿受体,只有少数aGPCR的配体被鉴别出来。研究团队中冯世庆教授课题组主要聚焦于神经修复和再生的基础和临床研究,在神经再生与脊髓损伤修复领域,aGPCRs同样扮演着重要角色。例如,GPR126(ADGRG6)对雪旺细胞髓鞘化至关重要,其突变可导致髓鞘形成障碍;而GPR56(ADGRG1)则与胶质细胞迁移及中枢神经系统皮质层发育相关。别构纳米抗体及其衍生物有望应用于脊髓损伤后局部靶向干预,或与神经干细胞移植、组织工程材料等疗法联合使用,形成多模态神经修复系统。孙金鹏教授团队与合作者前期发现了多种类固醇激素的GPCR膜受体,比如发现了雄激素5α-DHT的膜受体GPR133/ADGRD1(Cell, 2025),糖皮质激素膜受体GPR97(Nature,2021),青春激素脱氢表雄酮DHEA膜受体ADGRG2 (Nat Chem Biol,2022)和孕酮膜受体GPR126(PNAS,2022)等,揭示了aGPCRs是识别类固醇激素的GPCR亚家族,重塑了人们对类固醇激素作用机制的认知。DHEA作为一种内源性类固醇激素,具有抗炎、抗疲劳等多重生理功能,但其对ADGRG2的激活效价较低,显著限制了其治疗应用潜力。基于别构调节剂可通过稳定受体活性构象增强内源性配体效应的特性,开发靶向ADGRG2的别构纳米抗体以协同放大DHEA信号,可能是一种可行且高效的方法。

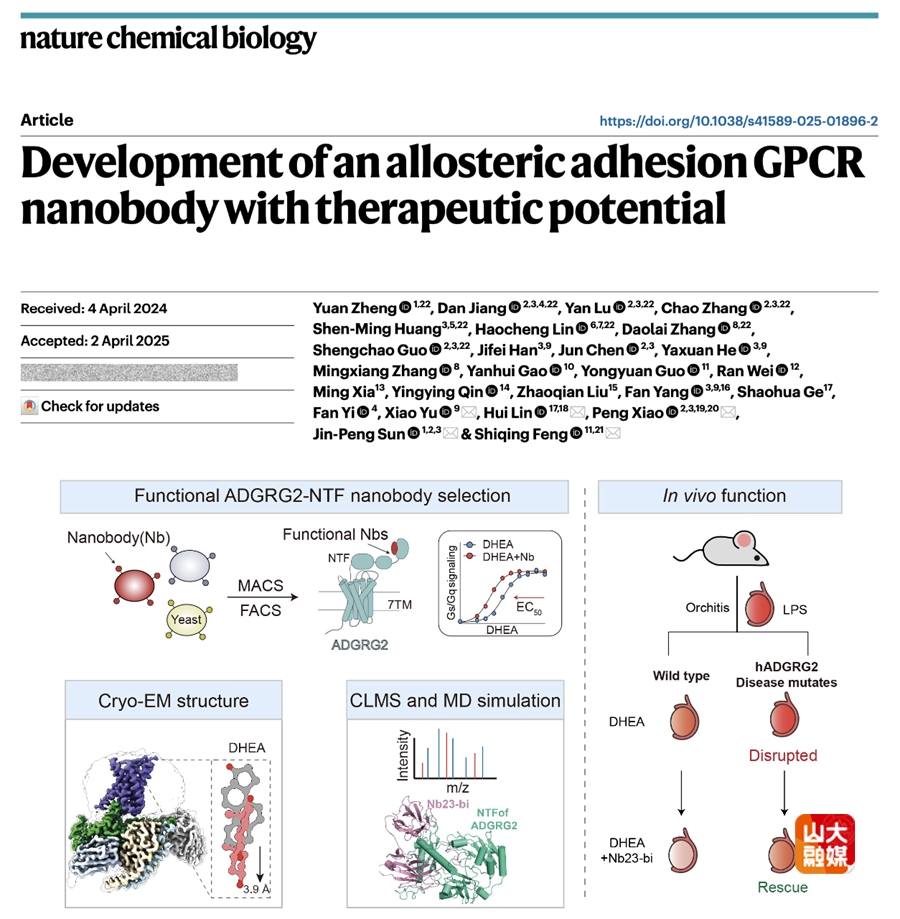

图一 研究总结图

5月15日,山东大学第二医院冯世庆教授团队联合北京大学基础医学院/山东大学孙金鹏教授团队,山东大学基础医学院肖鹏团队和于晓教授团队,以及山东大学口腔医学院博士后林慧在Nature Chemical Biology在线发表论文“Development of an allosteric adhesion GPCR nanobody with therapeutic potential”。该研究以粘附类受体ADGRG2为对象,采用纳米抗体酵母展示、低温电子显微镜、交联质谱、分子动力学模拟和药理分析等技术,筛选出能结合ADGRG2远端胞外区并协同DHEA调控其功能的纳米抗体(图一)。该研究首次发现粘附类GPCR的别构纳米抗体,提出了粘附类GPCR别构纳米抗体筛选策略,揭示了其别构调节机制,为开发纳米抗体作为别构调节剂提供了模板。这同时也是孙金鹏教授团队在Nature Chemical Biology杂志上发表的第四篇高水平研究论文。

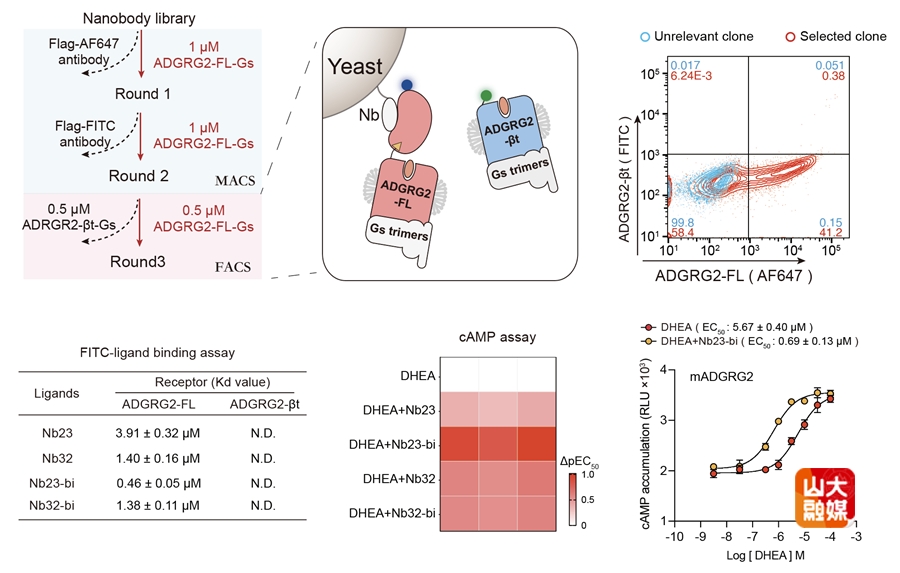

图二 ADGRG2-NTF纳米抗体筛选和鉴定

研究团队运用纳米抗体酵母展示技术,通过磁珠筛选和流式分选得到与ADGRG2-NTF结构域的特异性结合的纳米抗体Nb23。并通过将纳米抗体Nb23串联,得到亲和力更好的Nb23-bi,其与ADGRG2结合的Kd为0.46 ± 0.05 μM。研究者还进一步发现Nb23-bi能够协同DHEA刺激ADGRG2诱导的下游Gs和Gq信号,使DHEA的效力大大提升(图二)。

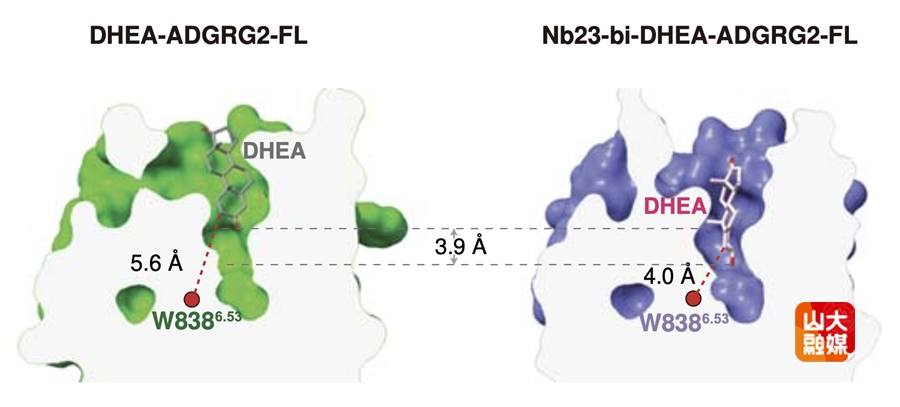

图三 Nb23-bi别构调控ADGRG2的分子机制

为了探究Nb23-bi别构调控DHEA的分子机制,研究者解析了Nb23-bi-DHEA-ADGRG2-Gs复合物的三维结构,发现在有Nb23-bi存在的情况下,DHEA在ADGRG2正构口袋中的位置明显下移了3.9Å,并且DHEA与toggle switch氨基酸的距离由5.6Å缩短到4.0Å(图三)。

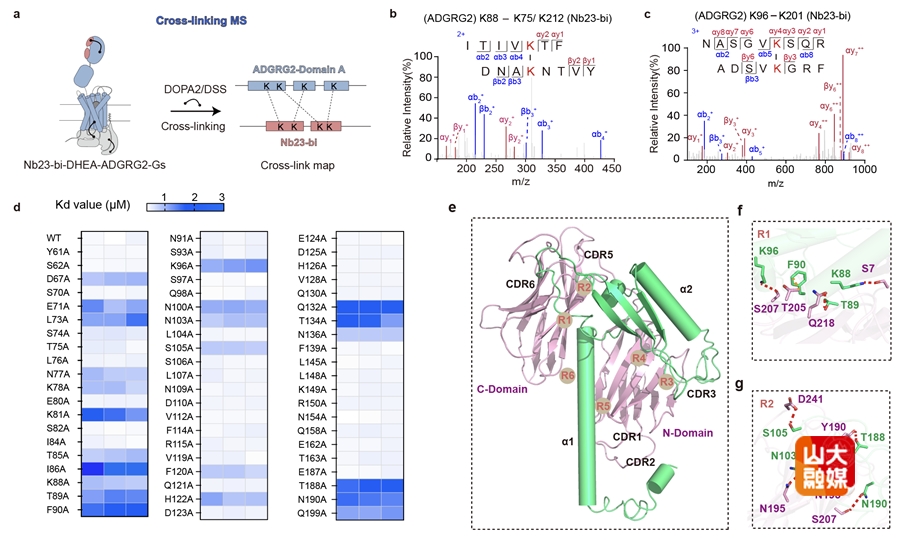

图四 Nb23-bi和ADGRG2-NTF的结合模式

研究者进一步运用交联质谱发现了Nb23和ADGRG2胞外N端的Domain A交联,然后运用BRET-Based ligand binding方法联合丙氨酸突变实验进行系列筛选,确定了Nb23-bi与ADGRG2胞外N端结合的关键氨基酸。最后通过分子动力学模拟发现,Nb23-bi的N端结构域更靠近ADGRG2的7次跨膜结构域,而Nb23-bi的C端结构域更靠近ADGRG2的β1区域。ADGRG2胞外N端Domain A上的α1-β1和β3-β4区域与Nb23-bi的C端结构域的CDR5和CDR6 相互作用,而Domain A的β1-α2区域与Nb23-bi的N端结构域的β5-β6区域相互作用,阐明了Nb23-bi与ADGRG2的结合模式(图四)。

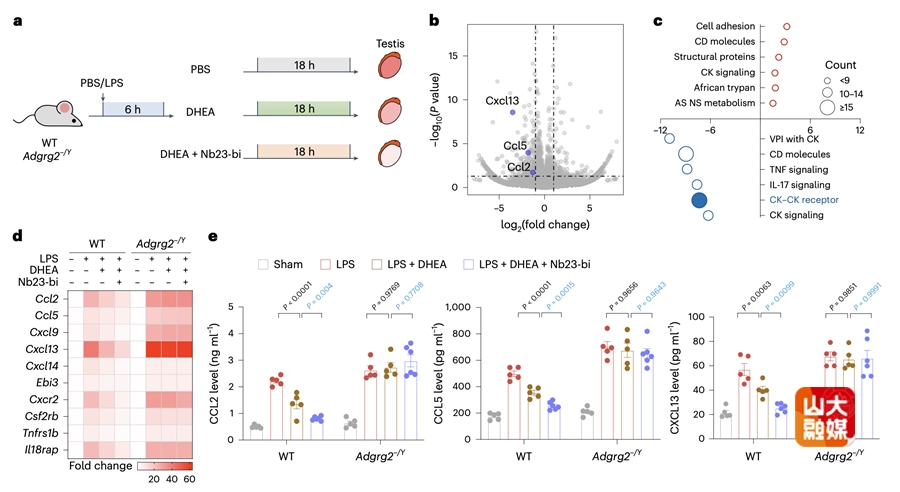

图五 Nb23-bi协同DHEA缓解LPS诱导的睾丸炎

接下来,研究者进一步评估了Nb23-bi的体内功能调控作用。转录组分析显示,在LPS诱导的小鼠睾丸炎模型中,DHEA与Nb23-bi联用可显著下调炎症相关通路。ELISA检测进一步证实,DHEA单独处理可降低睾丸局部炎症因子,而Nb23-bi能协同DHEA进一步降低睾丸中炎症因子水平。既往研究表明,在人体中存在四种ADGRG2错义突变与先天性输精管缺失密切相关。研究者发现这四种hADGRG2突变体对其内源性配体DHEA的响应变弱,但在Nb23-bi存在的情况下,这种减弱效应有所减缓。同样地,将ADGRG2敲除鼠的睾丸中用慢病毒表达hADGRG2疾病相关突变,DHEA的消炎效果减弱,给予Nb23-bi能够增强DHEA的消炎效果,炎症因子的表达有明显减弱(图五)。

北京大学基础医学院博士研究生郑媛,山东大学基础医学院博士研究生姜丹,山东大学基础医学院博士后陆燕,山东大学基础医学院博士研究生张超,山东大学高等医学研究院副研究员黄深明,北京大学第三医院副研究员林浩成,滨州医学院副教授张道来,山东大学基础医学院毕业生郭盛超为本文的共同第一作者。冯世庆教授,孙金鹏教授,肖鹏教授,林慧,于晓教授为本论文共同通讯作者。此外,本研究还得到了山东大学教授易凡、秦莹莹、杨帆,和中南大学教授刘昭前的支持和帮助。

冯世庆教授团队聚焦神经修复与再生的基础和临床转化研究,主持承担国家重点研发计划重点专项、国自然重大研究计划重点支持项目、重点项目及国合重点项目等课题25项;以通讯或共同通讯作者发表论文380篇,其中在Science、NEJM、Adv Mater、Ann Rheum Dis、Nat Commun等发表SCI论文270篇;主编、参编著作18部;授权专利45项(发明专利30项);获中国工程院第十五届光华工程科技奖、何梁何利基金科学与技术进步奖,以第一完成人获国家科技进步二等奖、天津市科技进步特等奖和一等奖、山东省技术发明一等奖等11项重大科技奖励;主持制定国际和国内标准、指南11部。

孙金鹏教授团队长期致力于膜受体G蛋白偶联受体的相关研究,聚焦于GPCR的配体发现、药物靶点确证、功能研究和小分子确证,取得了系列原创性研究成果,在破解“卡脖子”技术难题、推动科研高质量发展方面取得一系列重要突破。以通讯作者在Nature(9篇),Science(2篇),Cell (4篇)等国际期刊发表多篇文章。揭示了粘附类受体(aGPCRs)是识别类固醇激素的GPCR亚家族(Nature 2021, 589: 620-626;Nat Chem Biol 2022, 18(11):1196-1203;PNAS 2022, 119(15):e2117004119);揭示了痒觉受体的内源性配体和独特的激活模式(Nature. 2021;600(7887):164-169);阐释了粘附类受体对力的感知机制并发展了多肽激动剂和拮抗剂(Nature. 2022a 604(7907):771-778; Nature. 2022b 604(7907):763-770); 解析了嗅觉受体对气味的感知机制(Nature. 2023 Jun;618(7963):193-200)。