[本站讯]近日,机电与信息工程学院王明旭,联合西安交通大学孙军和刘刚团队,上海交通大学许元涛、金学军,西安理工大学王瑞洪,德国马普可再生材料研究所B.Gault团队、兰州大学彭勇团队、河北工业大学王慧远团队、日本九州大学H. Toda教授等,在新型抗氢脆铝合金研制方向取得重要进展,相关成果以“Structurally complex phase engineering enables hydrogen-tolerant Al alloys”为题,发表在Nature杂志上。

铝合金以其轻质、高比强、低温性能优异等诸多优点得到广泛应用,但其氢脆问题尚待解决。引入金属间化合物粒子作为捕获氢的“深陷阱”来抑制氢扩散,可以有效降低氢在晶界、相界等氢脆裂纹萌生位置处的偏聚。然而,铝合金中常见的高密度纳米强化相(如Al2Cu、Al3Sc、Mg2Si、MgZn2)往往氢捕获能力较低,而具有较高的氢捕获能力的金属间化合物粒子(如Al7Cu2Fe、Al6Mn、Al7Cr)往往在铝合金中数密度非常低。因此,如何在铝合金中调控与制备兼具高氢捕获能力与高密度、弥散分布的纳米级金属间化合物是当下面临的科学技术难题。

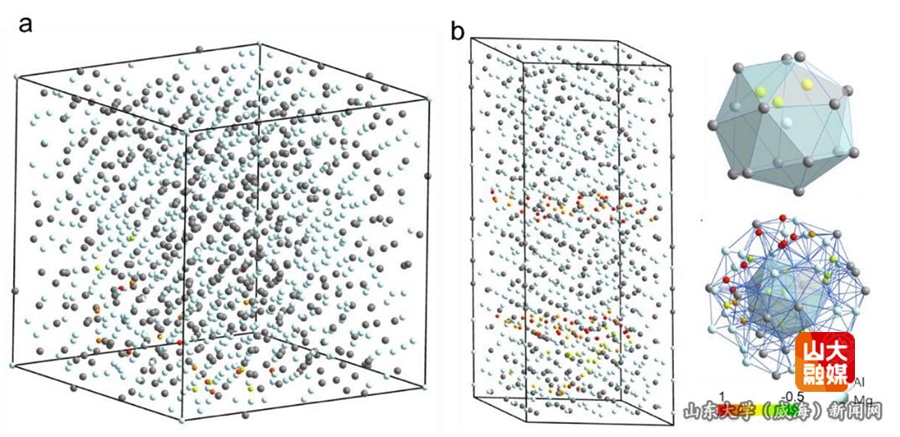

图1 Samson-Al3Mg2复杂金属相结构单元示意图(a.立方结构,b.六方结构)及典型位点的氢捕获能

为此,联合研究团队在铝镁合金中发现一种金属间化合物复杂金属相——Samson相Al3Mg2,有望作为优异氢陷阱。该相具有二十面体配位、单胞所含原子数量多、空位和原子占位无序等特点,其结构单元(图1)通常有两种——约含1168原子的立方结构(Fdm)和约879原子的六方结构(R3m)。基于准随机结构方法建模,采用基于密度泛函理论的第一性原理计算发现Samson相Al3Mg2氢捕获能(Eb)高于0.9 eV/atom,超越了铝合金中已报导的所有第二相颗粒(图2),并且研究发现氢最近邻配位环境中镁原子越多,该间隙点位捕获氢的能力越强。

图2 铝合金中不同金属间化合物颗粒氢捕获能与其数量密度对应关系对比图

在此基础上,联合团队通过铝镁合金中微量钪元素添加和两步热处理的双级析出制度,实现了Al3Sc纳米沉淀相的高密度、弥散分布,并在其界面原位形成了具有前所未有的高氢捕获能力的Samson结构Al3(Mg,Sc)2纳米相;合金强度提高了约40%,抗氢脆性能提高了近5倍。这种复杂析出可控相变构筑设计在一定程度上克服了铝合金中“强度与氢脆敏感性”矛盾,实现增强同时兼具抗氢脆,为其他对氢脆敏感的结构材料如高强钢铁、高强钛合金等提供了重要借鉴。

王明旭副研究员近年来致力于采用基于材料基因组思想的第一性原理高通量计算方法结合数据挖掘,建立合金成分-结构-性能关系,为先进合金及金属基复合材料成分设计提供理论指导和数据支持,研究成果先后发表在Materials and Design, Acta Materialia, ACS nano, Journal of Magnesium and Alloys, Nature等杂志,相关工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省自然科学基金、上海交通大学国家重点实验室开放基金的支持。