[本站讯]近日,化学与化工学院钱逸泰院士团队徐立强教授课题组在功能纳米储能领域取得系列重要进展,相关工作以山东大学为第一单位先后发表在Adv. Energy Mater., ACS Nano, Energy Storage Mater., Nano today等国际期刊上。

上世纪90年代锂离子电池的迅速发展,革新了人们的交流和交通方式,促进了手机、笔记本电脑、摄像机等新型可移动设备的发展。然而其实际能量密度已经接近理论容量极限值且锂资源严重匮乏,导致新型能源体系的研究势在必行。钠/钾离子电池、锂硫电池为代表的新型二次电池已经开启了储能领域的新篇章。然而,上述电池体系固有的缺陷导致其难以进一步快速发展,针对以上问题,徐立强教授课题组开发了过渡金属硼化物、硒化物等系列新型功能纳米材料的合成策略,实现了电极微纳结构的构建,改善了电极多电子反应动力学,为电极材料的设计提供了新的思路。

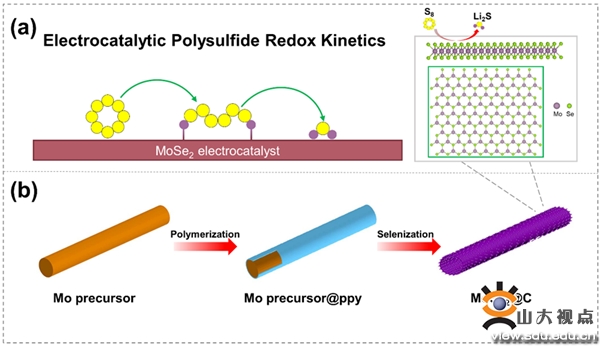

图1. MoSe2电催化调控锂硫电池示意图和一维结构合成示意图

该课题组通过水热法和煅烧硒化相结合的方法设计了一维核壳结构MoSe2@C为电催化剂,实现了通过促进多硫化锂的电催化转化来提高锂硫电池的电化学性能(图1)。该电催化过程可以理解为:多硫化物中间产物首先通过Se–Li键被吸附在MoSe2表面,此过程会削弱多硫化锂分子中的S–S键和S-Li键,从而加速多硫化锂裂解生成硫化锂的过程,最终降低反应的活化能。在贫电解液条件下实现4.7 mAh cm−2的高面容量和锂硫软包电池的开发。该文章发表在国际顶级期刊Adv. Energy Mater.(2022, 202103915;IF:29.368;文章第一作者是已毕业的博士研究生李川川和硕士研究生葛伟妮)。

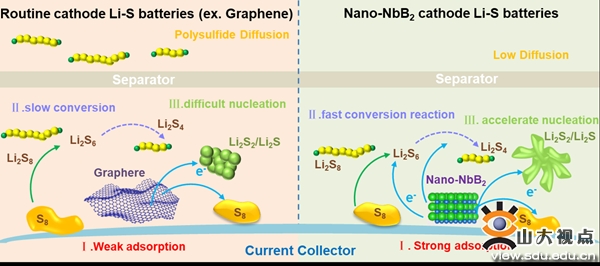

图2. NbB2促进硫正极动力学

为了探究金属硼化物在锂硫电池中增强正极动力学更深层次的机理,该课题组首次在相对低温下选择性合成了纯相的NbB2纳米颗粒并将其首次应用于储能领域-作为锂硫电池的硫载体材料,以缓解“穿梭效应”,促进多硫化锂动力学转化,引导硫化锂沉积。其促进多硫化物转化、引导硫化锂沉积机理如图2所示,与石墨烯作为硫载体相比,NbB2纳米颗粒不仅加快了硫物种的氧化还原反应过程、提供了更强的化学吸附作用,且能引导硫化锂三维沉积,避免硫化锂的团聚和缓慢氧化过程。与其它铌基化合物相比,NbB2纳米颗粒具有较高的导电性和丰富的催化位点,从而可以有效促进多硫化锂的电化学转化。其次,纳米NbB2可以增加多硫化锂氧化还原催化位点的暴露,从而减少电解液的使用,提高实际应用的可行性ACS Nano(2022, 16, 4947-4960;IF:15.9;文章第一作者是博士研究生王斌)。

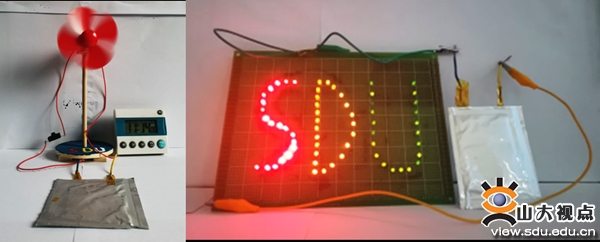

图3. 软包电池驱动小风扇以及点亮LED灯

针对部分硼化物如硼化锆合成温度高、纯度低的难题,该课题组利用低温固相法一步设计了纯相的硼化锆并将其与氮掺杂的石墨烯(NG)复合作为锂硫电池的正极基体材料,通过与原位生成的氧化锆的对比,证实了硼化锆在锂硫电池中的优势,实现了电池在高倍率(20 C)和高硫载量(8.03 mg cm-2)下的稳定循环,其制备的软包电池在工作状态下可点亮LED灯并驱动小风扇稳定工作(图3)。并通过原位XRD和DFT探究了其充放电过程中硫物种转化和吸附的机理。该材料的制备方法也具备普适性,适合系列过渡金属硼化物的制备,为硼化物的合成和应用提供了新的思路Energy Storage Materials(2022, 45, 130-141;IF:17.789;文章第一作者是博士研究生王斌)。

针对于钾离子电池的反应动力学和可逆电化学性能差的瓶颈问题,层状金属硒化物在存储碱金属离子方面有明显优势,该课题组通过“空间限域生长”方法制备了Bi2Se3@NC,在长循环过程中有效保持了材料结构的稳定性。非原位XRD结合DFT进一步探究了Bi2Se3@NC在循环过程中的工作机理和材料本征结构优势Nano Today(2022,40, 101408; IF:20.722;文章第一作者是已毕业的孙秀萍博士)。

该课题组相关先后发表在Adv. Energy Mater., ACS Nano, Energy Storage Mater., Nano today, Nano Res. , Small., Acs Applied Materials & Interfaces等国际学术期刊上的成果,均以山东大学为第一完成单位和通讯作者单位,徐立强教授为通讯作者(课题组主页:https://faculty.sdu.edu.cn/~fI3Iry/zh_CN/index.htm)。

上述系列研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、山东省自然科学基金面上项目、山东大学交叉学科基金的资助,以及山东大学结构成分与物性测量平台的大力支持。

原文链接:1.Manipulating Electrocatalytic Polysulfide Redox Kinetics by 1D Core–Shell Like Composite for Lithium–Sulfur Batteries

2.Niobium Diboride Nanoparticles Accelerating Polysulfide Conversion and Directing Li2S Nucleation Enabled High Areal Capacity Lithium–Sulfur Batteries

3.Ultrafine zirconium boride nanoparticles constructed bidirectional catalyst for ultrafast and long-lived lithium-sulfur batteries

4.Space-confined growth of Bi2Se3 nanosheets encapsulated in N-doped carbon shell lollipop-like composite for full/half potassium-ion and lithium-ion batteries