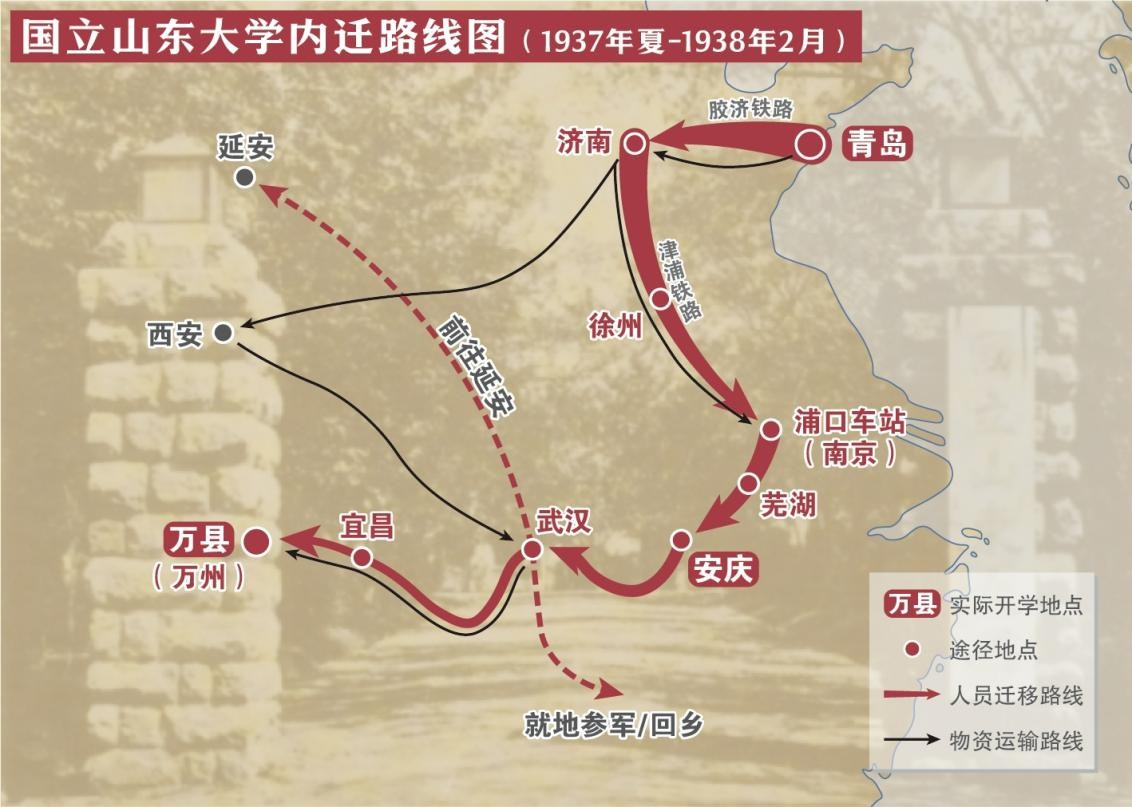

[本站讯]1937年日本发动全面侵华战争,中国人民抗日战争全面爆发。在民族存亡的危急关头,为了保存中国高等教育火种,大批东部高校向西部迁徙,尤以迁移四川省(包括今重庆市)者居多,此时的国立山东大学也踏上了这场内迁之路。1937年11月,国立山东大学自青岛迁安徽安庆开学。1938年初,再迁四川万县开学。1938年2月23日,学校停办。1946年春,国立山东大学在青岛复校。

国立山东大学内迁路线图

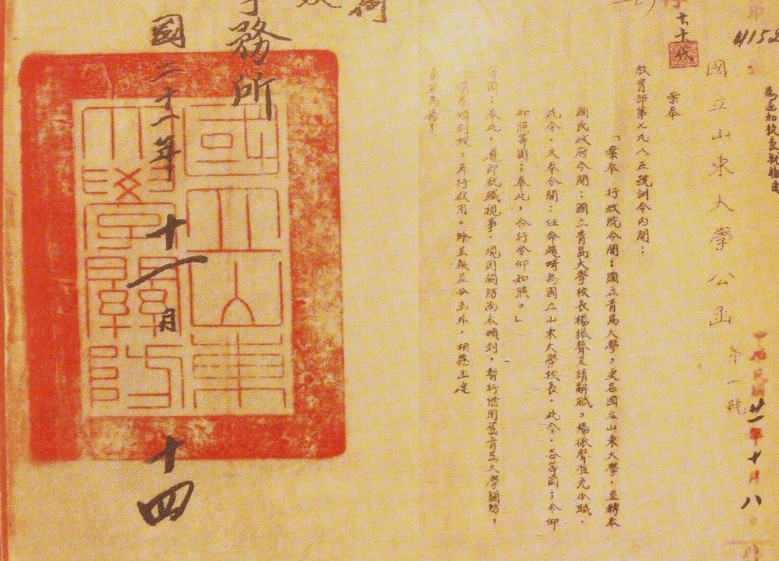

山东大学始创于1901年山东大学堂。从诞生之日起,学校先后经历了山东大学堂、省立山东大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。国立青岛大学于1930年9月20日在青岛正式成立。1932年9月,国立青岛大学改称国立山东大学。

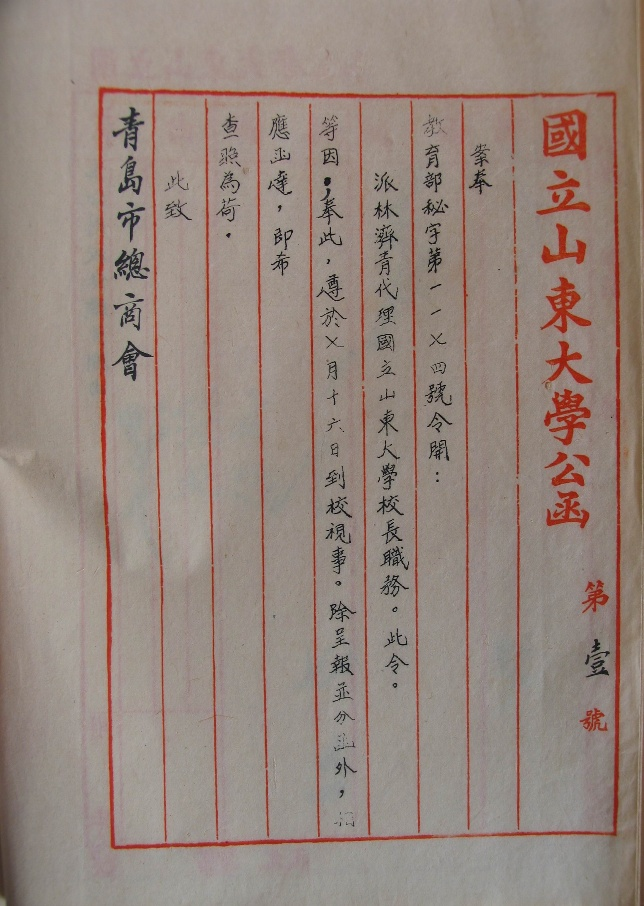

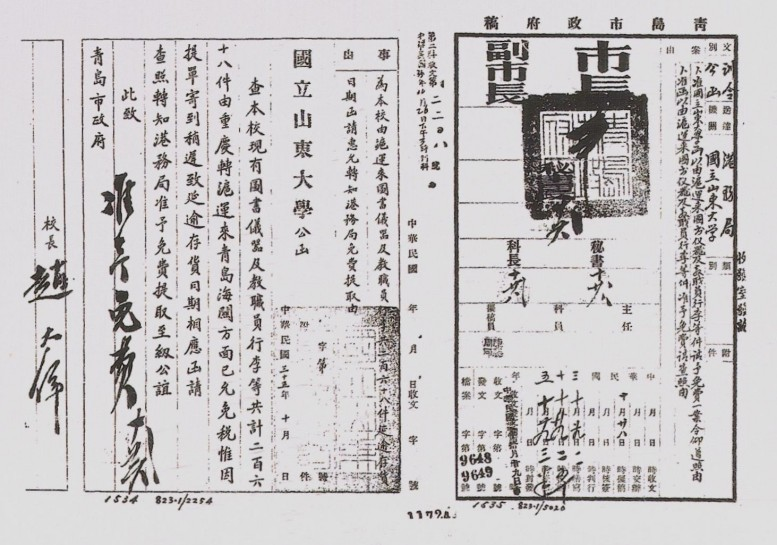

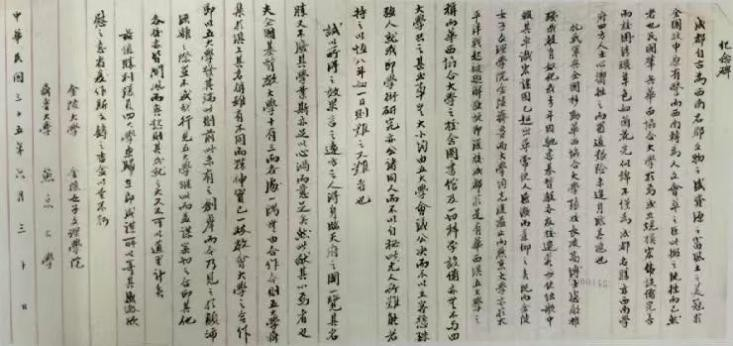

国立青岛大学更名为国立山东大学的更名公文

国立山东大学校门(青岛)

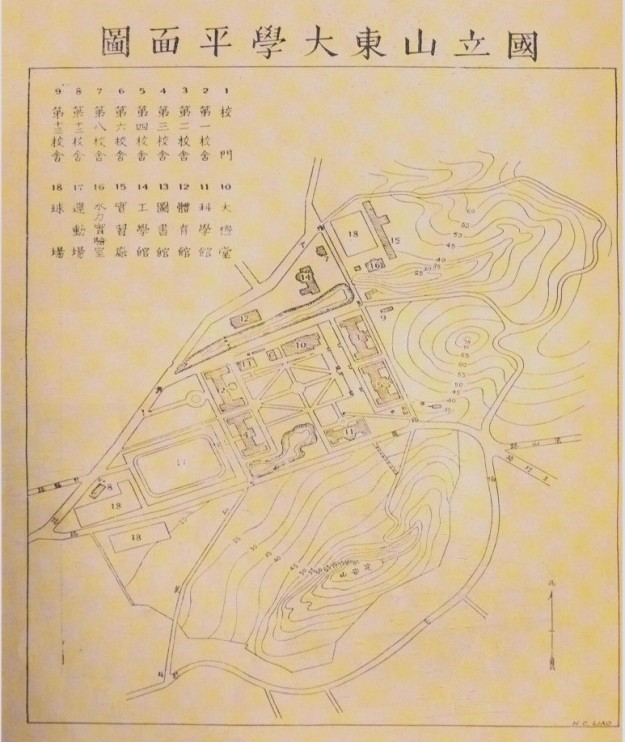

1937年山东大学内迁前有教员80人、职员49人,共129名。计有文、理、工3院9系,在校生517人,另有10多位旁听生。有校舍1411间,价值1809010.40元,可容纳3800人,全校有图书87805册。

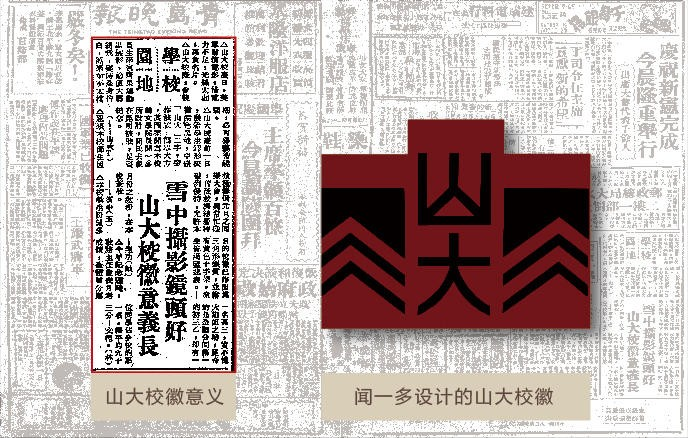

国立山东大学校徽(闻一多设计)

国立山东大学校园平面示意图

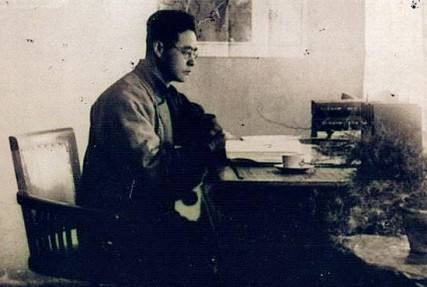

1936年7月9日,国民政府教育部任命林济青代理国立山东大学校长

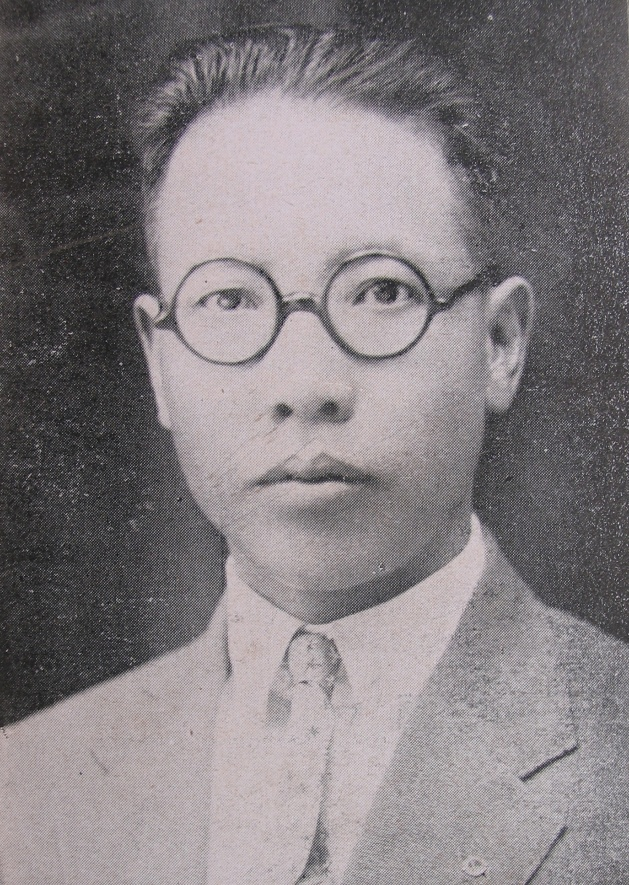

国立山东大学代理校长林济青

1937年7月全民族抗战爆发后,国立山东大学人员、物资陆续南迁。1937年11月,学校由青岛迁往安徽安庆。1938年2月,学校抵达四川万县。内迁途中,国立山东大学师生协助山东省立图书馆转移10箱古籍善本及文物。战火兵燹中,学校自己的图书、仪器等虽经奋力抢救,仍损失甚巨,师生们却坚持将古籍文物等安全运送至四川,避免国宝落入敌手或毁于战火,有效守护了齐鲁文脉。

国立山东大学迁徙过程中,广大师生乐观无畏,积极投身抗战救国。相比其他内迁高校,国立山东大学师生一路为战火追赶,颠沛流离,但“爱国热情,瞋目抚膺,谁计个人安危”。夜集徐州车站等待换车时,师生们唱起抗日歌曲,声激行人,杂和雨声,十分悲壮。西迁至汉口后,同学们虽饱受流离之苦,但仍然斗志昂扬,在街头和公园公演《放下你的鞭子》等剧目进行抗战宣传。很多学生投笔从戎,一部分前往延安参加抗战,或加入共产党青年抗日救国团体“民先队”;一部分就地参军,或回乡组织战时服务团等,各自奔赴战场,积极开展抗战救亡运动。

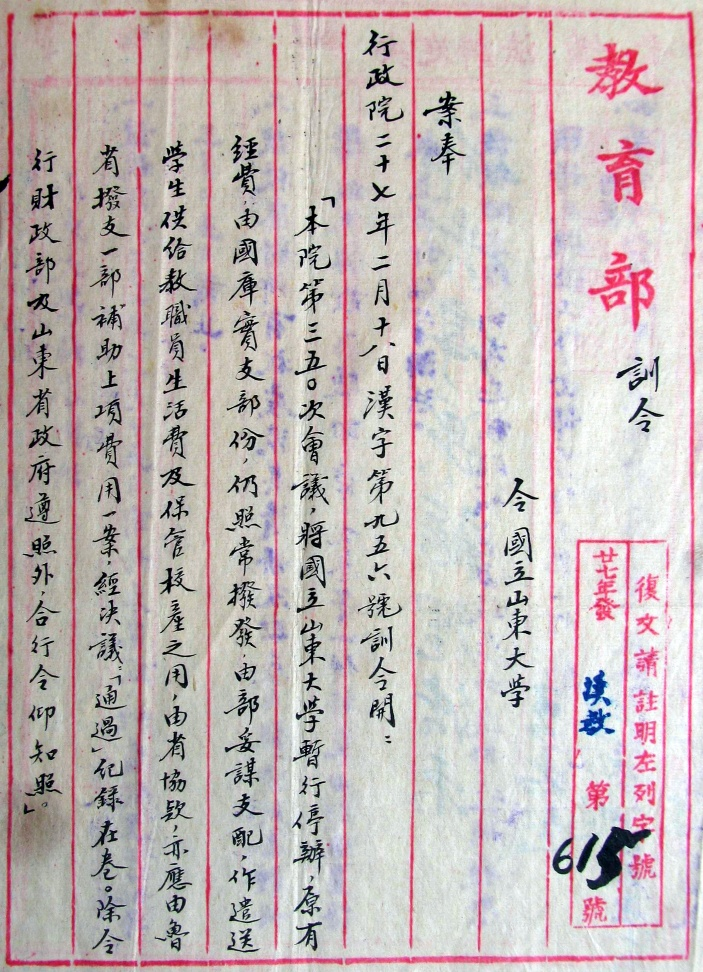

1938年2月23日,国民政府教育部根据行政院2月18日训令,下令将国立山东大学暂行停办。学生大部分转入国立中央大学,个别转入其他大学。在校职工造册送部,另行分配工作,多数被分配到重庆的国立编译馆。图书、仪器、机械分别暂交国立中央图书馆、国立中央大学、国立中央工业职业学校、国立师范学院、国立西北工学院保管使用。

1938年2月23日,国民政府教育部训令

国立山东大学转入国立中央大学学生合影

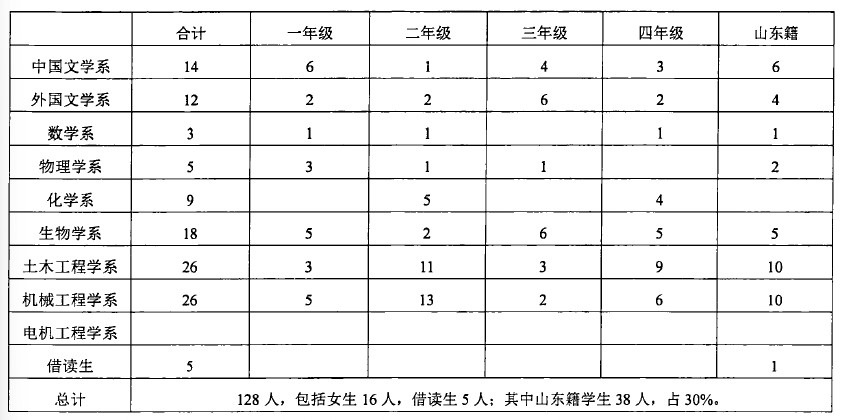

国立山东大学转入国立中央大学就读学生概况

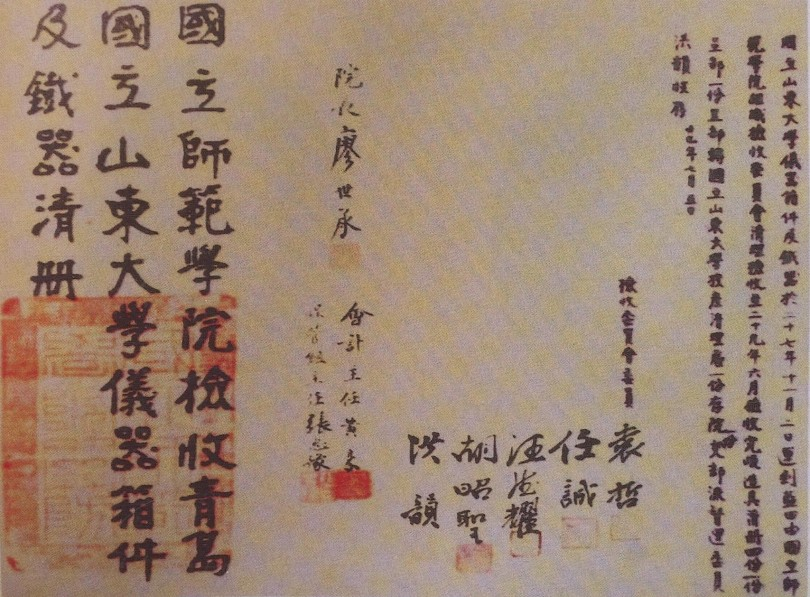

国立师范学院接收国立山东大学校产移交文件

国立山东大学迁徙为支援后方高教及文化事业作出了重要贡献。山大的众多教授(如游国恩、萧涤非、童第周、叶石荪、颜实甫等)转入西南联大、国立中央、国立四川大学等执教,或进入国立编译馆、国立中央图书馆、四川省教育厅等任职,填补了后方高校师资缺口,促进了文教传承;并入国立中央大学的百余名学生壮大了其人才培养规模,为抗战后方输送了理工、文史等领域亟需的专业人才。另外,山大的图书仪器等“运抵万县者,为数尚属不少……而便利他校教学实验及研究之功绩,亦未可泯灭”。

部分国立山东大学师生自主创业,如化学系主任汤腾汉教授等内迁至成都后带领师生重建永生化工厂,并在重庆建立中央制药厂,两厂技术骨干主要为山大师生校友。抗战期间,两厂生产了大量急缺的医疗、化工物资,为支援抗战、建设后方经济作出了重要贡献。

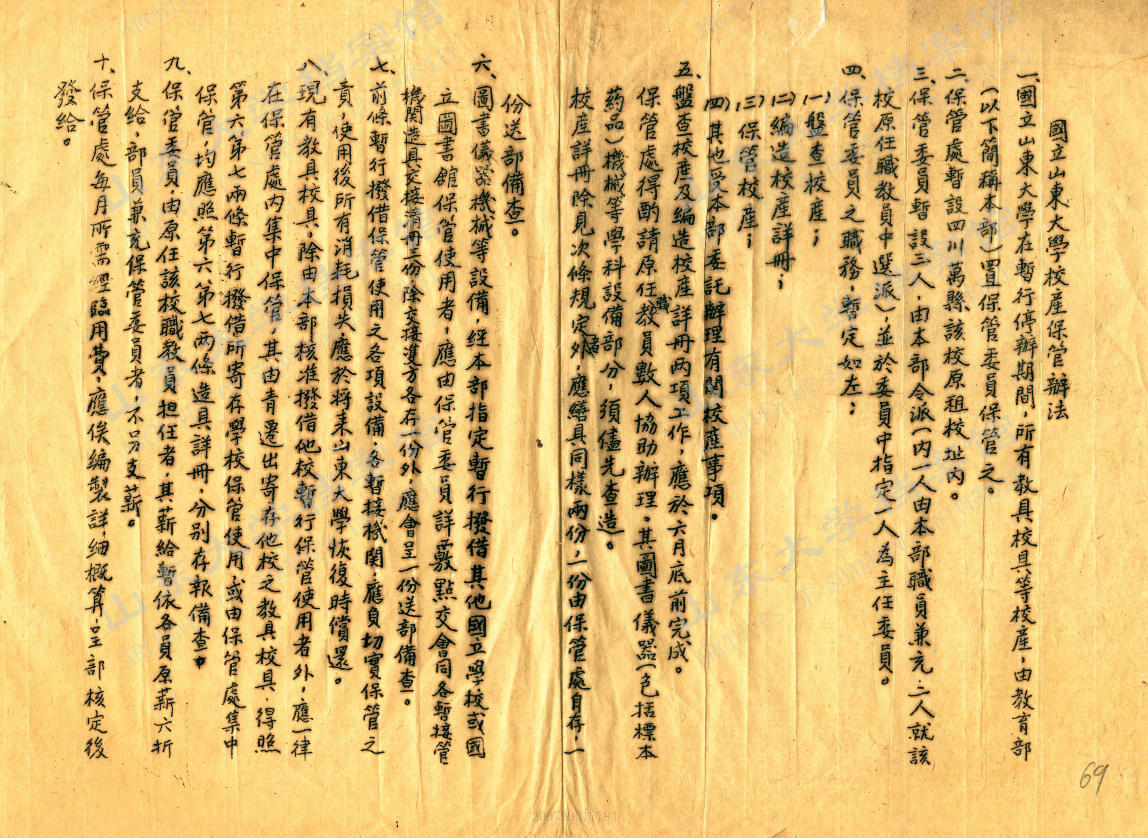

1938年3月15日,国立山东大学校产保管处成立。校产保管处主要职责是盘查校产、编造校产清册、保管校产、核发学生成绩单、办理其他与校产有关事项等。4月14日,国民政府教育部颁发《国立山东大学校产保管办法》。校产保管为国立山东大学复校做好了良好的物资准备。

国立山东大学校产保管办法

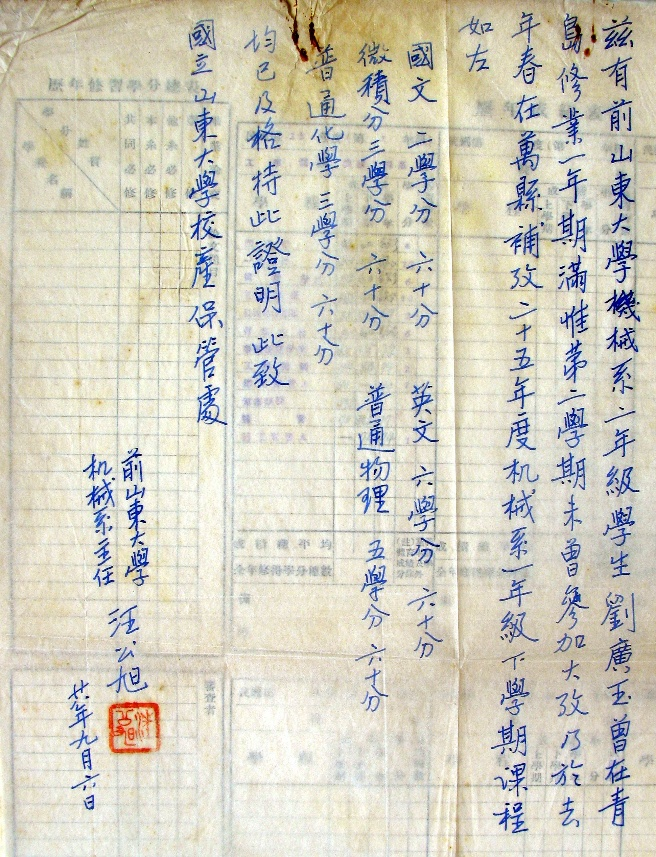

国立山东大学机械系主任汪公旭在四川万县为学生刘广玉出具的成绩证明

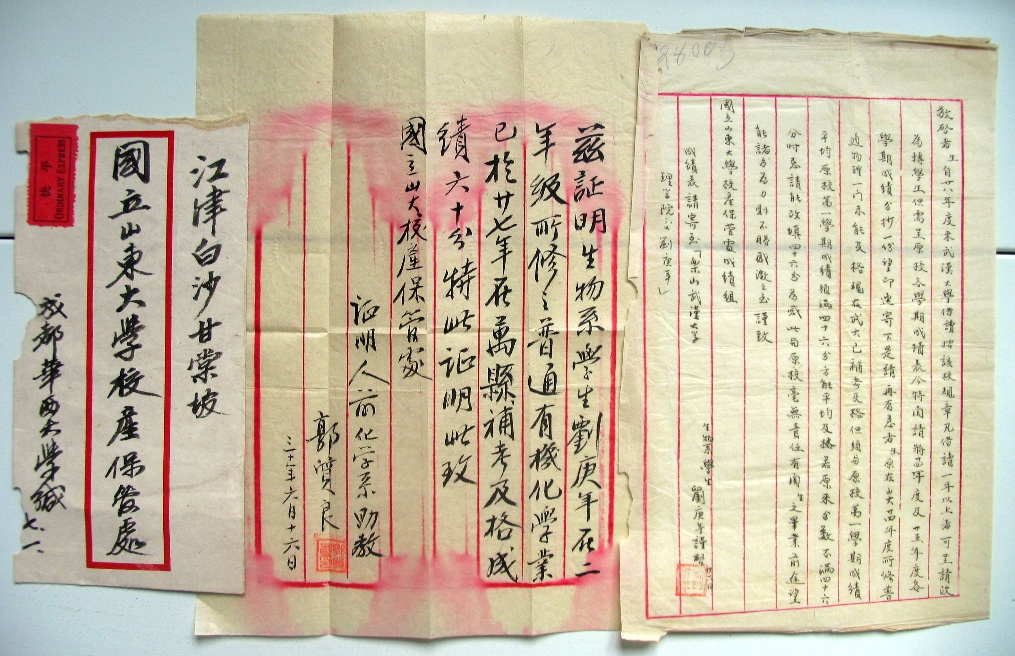

国立山东大学化学系助教郭质良在万县为学生刘庚年出具的成绩证明

1940年1月4日,国立山东大学同学会三台分会在四川三台成立。薛传泗、丁金相、魏兴南为干事,负责本分会一切事宜。1月29日,三台分会第二次全体大会通过简章,根据国立山东大学毕业同学会简章第六章组织,其宗旨在于联络感情,增进互相合作,并协助总会谋母校之复兴与学术之发扬。3月14日,三台校友会及三台毕业同学分会,联合向母校山东大学校产保管处发函,要求母校复校。

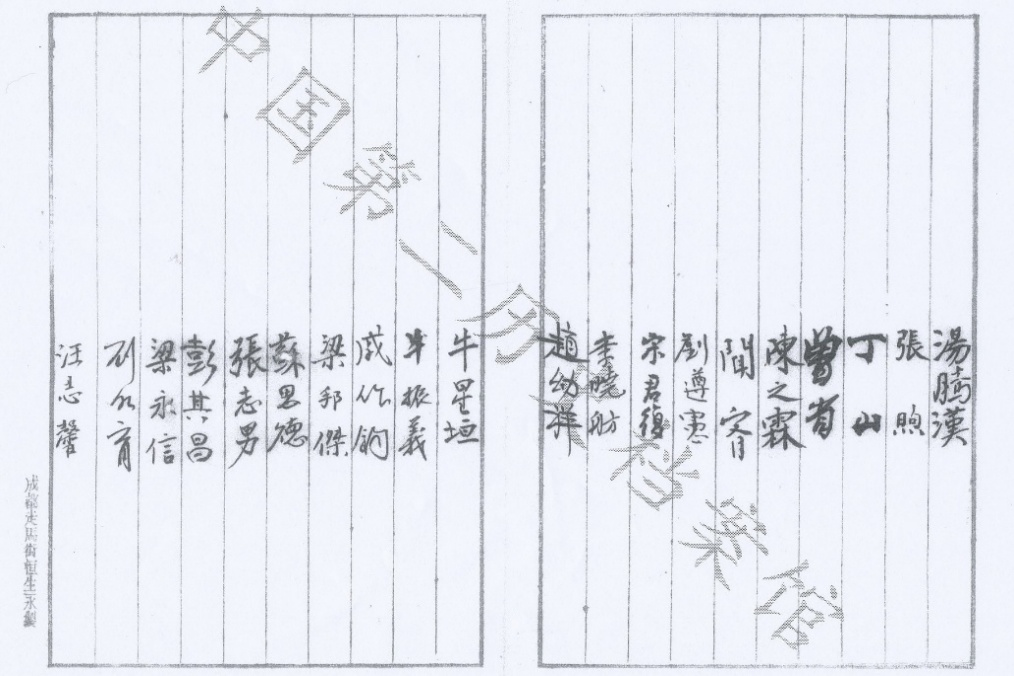

抗战胜利后,1945年9月27日,山东大学留成都校友汤腾汉、丁山、曾省、闻宥、宋君复、汪志馨等27人自动组成“国立山东大学校友会复校促进委员会”,以发展教育、不忍母校长期中断之热诚,奔走呼号,并请杨振声、赵太侔等前任校长及社会名流联名致电,共同向国民党政府请求在青岛迅速恢复山东大学建制。1946年春,国立山东大学在青岛复校,赵太侔再任校长,心系母校的昔日师生纷纷应邀回归执教。山东大学文脉得到延续和发展。

校友签名呈请恢复国立山东大学

1946年10月,国立山东大学复校物资运抵青岛。图为学校就物资提取事宜致青岛市政府的函件

1946年12月28日,国立山东大学复校庆祝典礼纪念

齐鲁大学是山东大学的重要历史支脉。1937年秋,日军威胁济南,齐大注册学生只有上年一半。兵燹迫近,教育部建议学校迁至西安以西约130公里的五公县,但在几无任何支持的条件下学校不敢贸然执行。当得知华西协合大学愿意接收医学院高年级学生时,学校遂决定组织医学院二、三、四年级约75名师生先行迁蓉;随后,时任校长刘世传(字书铭)与华大商议,后者同意齐大一年级学生和医科预科生也可前往华西坝借读,并无条件接纳流落来蓉的齐大老生。于是,师生决定举校迁往华西坝。刘书铭组织教工先将图书仪器运到上海,再乘船到香港转越南经昆明到成都;11月中旬,除医学院(医院)照常开放外,学校关闭,文、理学院迁蓉,只留下神学院、护士学校及乡村服务社继续运转。

刘书铭(1893-1964)

1938年秋,鉴于济南复课无望,刘书铭赴蓉主持局面。借用华大校舍,齐大正式在华西坝开课,同时一批教职工陆续辗转来蓉补充师资并重建校部机关。时至1938年冬,华西坝有中央大学医学院(后迁成都后子门,1942年秋燕京大学迁来)、齐鲁大学、金陵大学、金陵女子文理学院、华西协合大学五所高校联合办学,史称“华西坝五大学”。

在济南,医学院院长施尔德(R. T. Shields)、校司库赖恩源(H. R. Lair)等留守保护校产,后者于1938年秋开始担任副校长并主持济南的工作。太平洋战争爆发后,日军侵占齐大,外籍教工或被遣返、或被押往潍县集中营,其他人解散,校园被强占为日军医院,教学设施遭到严重破坏。抗战中,不断有学生逃出沦陷区,跋涉千山万水到达成都。

留守济南的师生

由于华大校园空间有限,齐大因陋就简,行政机关设于华大行政楼北翼的两间屋子,而师生或借住于华大校舍、或住在附近中学、或住在镇上跑校,直到1939年下半年修建了简易新宿舍后住宿压力终于缓解。齐大学生重聚在一个屋檐下,保持了学校的团结和集体精神。后来,随着师生规模扩大,学校陆续修建了一批新宿舍、食堂和设施。

华大校园,左侧为行政楼

新建男生宿舍

新建女生宿舍和妇女部食堂

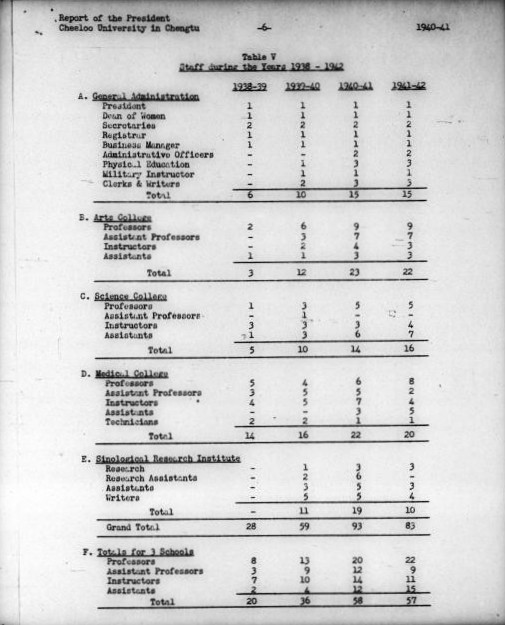

全面抗战爆发后,学校文、理学院大量师生失散,医学院受影响相对较小。1939年后,随着办学稳定下来,师生规模稳步回升,至1941年春季学期约有教师60人、学生300人。学生中大多是低年级新生,其中女生、非基督教学生和南方学生占比增加;同时,学校预见到战后大后方的大量教师将去职还东,于是未雨绸缪招聘和训练了大量初级教师,为战后复校作了师资储备。从1940年秋季学期开始,在全体师生中实行导师制,以加强学生培养工作和师生团结。

1938-1942年齐大教职员工变化

1941年,由于物资封锁、经济统制等,后方经济状况陡然恶化,6月成都生活成本飙升到战前的16倍,在教育部支持下学校开始发放奖学金和粮食津贴。此外,敌机的空袭轰炸也是家常便饭。

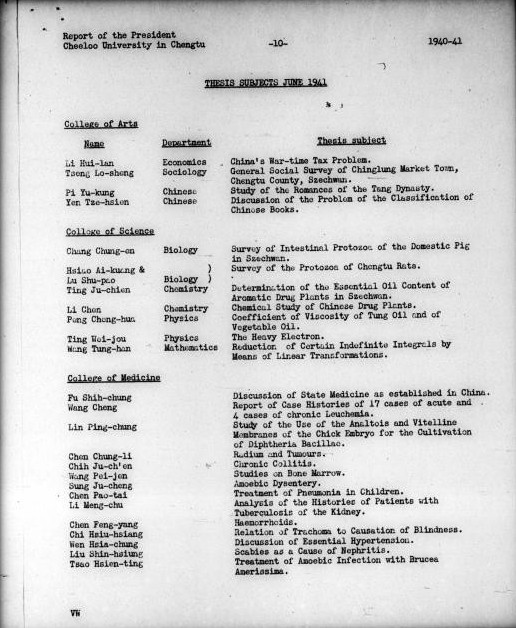

在艰苦的环境下,师生凝聚意志、弦歌不辍。齐大除正常招生办学外,还增设了寄生虫研究所、药学系,培养研究生。国学大师顾颉刚任齐大国学研究所主任,主导成立了中国边疆学会,主编《责善》半月刊,发表《浪口村随笔》系列文章,在考古史辨和边疆史地领域成果显著;医学系教授侯宝璋,矢志科研,曾因山区黑热病患儿病例两度暑期跋涉川西北实地考察,穷追病原虫分布,研究成果见诸各国病理学杂志;其他在诸如战时经济学、社会学、理学等学科研究上,齐大均卓有建树。

1940-1941学年齐大教师部分发表

齐大学生们心系国事,并积极参加各类活动,组建剧社、辩论社、文史研究社、运动队、战时服务团等社团,为伤病军人筹款、为不识字军人代写家信、举办劳军歌会和戏剧演出等。他们积极应征入伍,或奔赴延安投身革命。1942年起,政府连续三年征召医学生入伍。由于战时用人需求极大,齐大的经济学、政治学、社会学及理学、医学毕业生供不应求,有力支援了后方经济社会发展和抗战事业。孔祥熙谈及山东子弟为抗战作的贡献时,点名表扬了齐大医科,而当时大多数空军基地的医疗服务均由齐大出身的医生承担。

顾颉刚

侯宝璋

齐大田径队

齐大护理学专业学生

齐大与共处华西坝的其他四所大学紧密合作,如联合招生考试、共同举办毕业典礼,各校学生自由选课、承认学分,共用校园、校舍、实验室、教学医院和图书设备等;1938年,成立了华西·中央·齐鲁三校联合医院;1941年,各校联合建设了一栋新化学楼并分层使用。为减少摩擦纠纷,坝上常开校长联席会、教务联席会等协调会。在学生中间,五校联合组建了学生活动公社、学生暑期边疆服务团等。五校共有文、法、理、医、农等五个学院六七十个学系,应是战时中国规模最大、学科设置最完整的大学。1946年各校回迁前,联合撰写了《五大学联合办学纪念碑文》,表达了对华西协合大学的感念之情。

五校校长合影(从左至右):梅贻宝的代表马鑑、吴贻芳、陈裕光、张凌高、汤吉禾

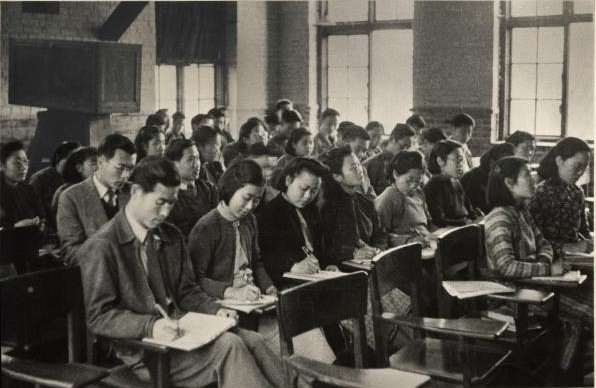

各校学生跨校选课(图为齐大医学生和华大医学生上听诊器使用课)、共用图书馆

1941年新建化学楼

校园里的熊猫

1943年华大、齐大、金大、金陵女子四校联合毕业典礼

《五大学联合办学纪念碑文》

1946年,齐大回迁济南,并开展重建工作;1947年夏,成都剩余师生全部回到济南。学校重新集中一地办学,并渐渐恢复元气。1952年全国高等院校院系调整,齐鲁大学文史学科并入山东大学;医学学科并入山东医学院(1985年改称山东医科大学),校址为原齐鲁大学校园。至2000年与原山东大学、山东工业大学合并成立新的山东大学。

资料来源:

1.青岛市政协文史资料研究委员会编.青岛文史资料第8辑[M].1989:17.

2.山东大学档案馆编.山东大学大事记(1901-1990)[M].济南:山东大学出版社,1991:47-51.

3.樊丽明,刘培平主编.我心目中的山东大学[M].济南:山东大学出版社,2005:55.

4.岱峻.风过华西坝:战时教会“五大学”纪[M].南京:江苏文艺出版社,2013.

5.王琪珑,赵爱国主编.山东大学纪事:1901-2020(上册)[M].济南:山东大学出版社,2021:26,53.

6.《山东大学简史》编委会编.山东大学简史[M].济南:山东大学出版社,2022:122-129.

7.胡孝忠,秦丽媛. 困顿与涅槃:抗战时期国立山东大学的内迁与复校[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2021(04):188-203.

8.耶鲁大学神学院图书馆

9.四川大学档案馆

10.南京大学档案馆

11.山东大学齐鲁医学院

12.山东大学档案馆、校史办