编者按:9月30日是中国烈士纪念日,为“铭记历史 缅怀先烈 珍爱和平 开创未来”,档案馆、校史办推出“致敬山大英烈”系列文章,激励广大师生医务员工为强国建设、民族复兴伟业贡献更多山大力量。

创办于1901年的山东大学具有光荣的革命传统,蕴含着深厚强大的红色基因,在120多年的发展历程中培养了一代代厚植家国情怀和革命精神的山大人。本期推出“致敬山大英烈”郭永怀。

1968年12月4日,郭永怀从青海核试验基地连夜乘机赴北京汇报工作。5日凌晨,飞机在北京机场着陆时失事。临危时,郭永怀将装有重要资料的公文包贴在胸口,和警卫员牟方东紧紧抱在一起,怀揣着对国家和事业的无限忠诚与热爱,用血肉之躯把研究数据文件完整地保护了下来。

郭永怀

郭永怀(1909—1968),山东荣成人,力学家、应用数学家、空气动力学家,中国科学院学部委员,中国近代力学奠基人。1926-1928年求学于私立青岛大学附属中学。1960年担负起国防科学研究的业务领导工作,为发展中国核弹、导弹、“东方红”卫星本体及返回卫星等作出了重要贡献,“两弹一星”功勋奖章获得者。1968年12月5日因飞机失事不幸遇难。

勤奋攻读的穷学生

1909年,郭永怀出生在胶东半岛荣成县的一个海边小村西滩郭家村。父亲务农,家境贫寒。郭永怀自幼就帮着家里拾柴火、放牛、赶海。他的叔叔是个秀才,看到郭永怀从小好学,就把他带到自己的私塾里去念书。村子里没有高小,读完私塾后,郭永怀考取了离家45里远的石岛镇明德小学。勤奋刻苦使他在班上崭露头角,并以优异的成绩毕业。接着,郭永怀考取了私立青岛大学附中公费生,成了村子里的第一个中学生。

郭永怀(左一)在私立青岛大学附中读书时与同学合影

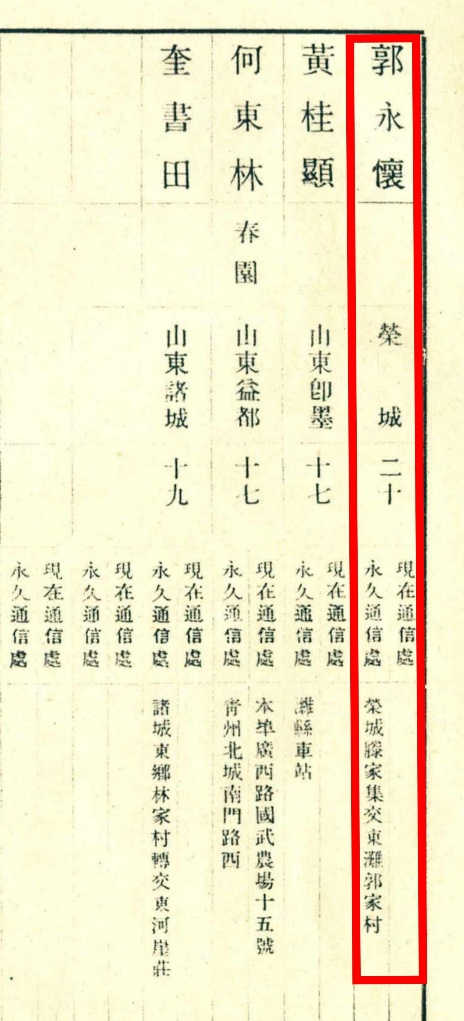

山东大学档案馆藏私立青岛大学同学录

1929年盛夏,贫穷的郭永怀孤身一人来到天津,以优异的成绩考上南开大学预科理工班公费生。当时,学校里有一些学生嫌郭永怀土气,不屑于与他为伍,郭永怀则一头扎进知识的海洋,并且找到了三五名志同道合的同学,在一起组织了一个新颖的读书会微社。他们平时相互切磋砥砺,星期日聚会,报告交流学习心得,数年如一日,从未间断。微社的同伴后来多数成了学者名流,其中有数学家胡世华、经济学家陈振汉等。他们把郭永怀视为忠厚长者,对他的人品学问十分佩服。1931年,郭永怀转入本科,决心攻读物理学。1933年,这位渴求知识的青年得到了北京大学物理系的奖学金。从此,他在名师指点下,学业上更加突飞猛进。

1938年,郭永怀随校迁往昆明国立西南联合大学。这时他的兴趣从光学转向力学。当时,他借住在昆明的昆华中学高中部。一个小小的四合院里真可谓人才济济,其中有后来成为知名学者的钱伟长、林家翘、段学复、汪德熙等人。1939年仲夏,传来招收中英庚款留学生的消息。郭永怀与钱伟长、林家翘一同应试,全部被录取。1940年9月郭永怀出国,开始了留学生涯。

在跨声速领域取得重大成就

1940年9月,郭永怀同钱伟长、林家翘一道远涉重洋,来到加拿大多伦多大学求学。他们在该校应用数学系知名教授、力学家辛吉(J.L.Synge)的亲自指导下进行学习。半年之后,他们都取得了出色的成绩。郭永怀在加拿大不到一年,就完成了《可压缩黏性流体在直管中的流动》这篇具有独特见解的论文,获得了硕士学位。接着,他向辛吉教授表示要研究一个更难的课题:可压缩流体跨声速流动的不连续问题。由于导师对此也不甚熟悉,郭永怀决心求教于当代航空大师冯·卡门(Theodore von Kármán)。

1941年5月,郭永怀来到美国加州理工学院所在地帕萨迪那。那里有一大批世界上最优秀的流体力学和空气动力学专家聚集在冯·卡门身边,有装备最为先进的古根汉姆航空实验室,这对于立志投身航空工业的郭永怀来说,实在是一个难得的优良环境。他向冯·卡门陈述了自己想攻跨声速难题的想法,不料正中冯·卡门下怀。这位性格热情的大师对站在他面前的腼腆的青年十分喜爱,他自己和他的同事也正在探索这个棘手的问题。

冯·卡门非常钦佩这个中国青年的无畏精神,他逢人便讲:“郭正在做一个最难的课题,你们不要用零碎事情去打扰他。”从此,郭永怀开始了最艰苦的研究工作。

历经困难、挫折和失败,经过4年多的时间,郭永怀终于在跨声速流动的研究上取得重大成果。1945年,他以坚强的毅力完成了有关跨声速流动不连续解的出色论文,获得了博士学位。

郭永怀在跨声速领域里的学术成就获得了世界公认。值得指出的是,他和钱学森一起提出了上临界马赫数的概念。这是一项重大发现,为解决跨声速飞行的工程问题提供了理论基础。由于科学家和工程师的共同努力,人类终于在1948年突破了“声障”,跨声速飞行获得了成功。郭永怀的研究成果在其中起了重大作用。

在应用数学方面作出重大贡献

1946年,由于郭永怀在空气动力学研究方面作出了突出贡献,在康奈尔大学主持航空研究生院的西尔斯(W.R.Sears)教授决定聘请郭永怀前去任教。9月,郭永怀来到美国东部风景秀丽的城市伊萨卡。在那里,他度过了十个春秋,主要从事黏性流体力学研究。

郭永怀在冯·卡门的影响下继承了优良的科学传统,以科学和工程融合的态度从事研究工作。由于他擅长数学分析,因而能高屋建瓴,洞察复杂的数学方程的本质,准确无误地估计各物理量的数值关系,驾轻就熟地获得简洁、优美、合用的数学结果。在求解跨声速问题时,就是在函数论方面的高深造诣,使他比别人处于有利地位,克服了速度图法(hodograph)中的难点,捷足先登。

1953年,郭永怀发表了《在中等雷诺数下绕平板的不可压缩黏性流动》一文,提出了准确描述平板前缘流场的新结果。之后,他再接再厉,用这一方法解决了有关的激波—边界层相互作用问题,于1956年发表了这一成果。这两项成果已经成为奇异摄动理论的经典。1956年,钱学森在综述这一有普遍意义的数学方法时,为了纪念对此作出贡献的开创者,把它命名为PLK方法,即庞加莱—莱特希尔—郭永怀方法。

郭永怀出国时的证件照

郭永怀在栖身国外的日子里,深切怀念着处在水深火热中的祖国。中华人民共和国成立前夕,康奈尔大学校园内出现了一个进步组织——中国科学工作者协会美国分会,他欣然参加,而且有会必到,还经常把朋友们邀请到家里,热烈地讨论祖国的命运和未来。1949年10月1日,中华人民共和国成立,回国探亲的夫人李佩给他带回了祖国经历历史性巨变的佳音。他俩恨不得立即飞回祖国,参加建设,但回国阻力重重。

1955年,周恩来总理在日内瓦经过外交上的斗争,赢得了胜利,钱学森归国了,郭永怀更是归心似箭。1956年11月,郭永怀毅然放弃了在美国已经获得的荣誉、地位和优裕的工作、生活条件,回到了阔别多年的祖国。

开拓我国力学事业

郭永怀回国后不久,就与钱学森共同承担起刚成立不久的力学研究所的学术领导工作。郭永怀同力学界专家们一起运筹帷幄,认真研究了近代力学的发展方向,开拓了一些有重要意义的新兴领域,制定了学科发展规划,提出了开展力学研究的正确途径,使我国力学界的面貌大为改观,在短短的几年内,某些方面已接近世界水平。

1957年,郭永怀经过精心准备,在力学研究所作了“现代空气动力学研究”的报告,运用他丰富的学识提出了国内空气动力学(特别是高超声速空气动力学)的发展方向,发表了许多深刻的见解。1958年春,他和力学研究所所长钱学森、党委书记杨刚毅给力学研究所制定了为“上天、入地、下海”服务的发展方向,提出了要填补原有空白,大力进行空间技术、高速空气动力学、爆炸力学和高速水动力学的研究,对力学研究所日后的发展产生了重大影响。

20世纪50年代,人类进入了空间技术时代,一些发达国家积极开展巨型导弹与火箭、人造卫星的研制。这时飞行器的速度已经接近或达到摆脱地球重力所必需的第一宇宙速度,于是高超声速空气动力学自然地成了力学研究的前沿阵地。郭永怀毫不迟疑地从理论研究和实验研究两方面组织队伍开展工作。由于郭永怀的出色组织和指导,他们在高超声速气体流动力学的理论研究方面取得了丰硕的成果。

郭永怀很早就认识到,必须在飞行器表面涂上防热材料(即烧蚀材料),并且坚定地认为,在做理论研究的同时,必须大力开展烧蚀材料的实验研究。在国际技术保密的状况下,国内必须因陋就简、自力更生地开展工作。20世纪60年代,力学研究所和有关单位的同志们按照郭永怀提出的理论方法继续进行实验和理论研究,在极其困难的条件下摸索出了行之有效的防热途径。我国洲际导弹的试制成功和人造卫星的返回,标志着我国科学工作者在克服“热障”方面迈出了可喜的一步,而这里面就凝聚有郭永怀的一份心血。

郭永怀在从事高超声速课题的理论研究和分析计算的同时,对实验研究也十分重视。在郭永怀的指导下,科研人员研究起激波管、激波风洞,代替大型风洞进行实验研究。这为基础研究和国防任务提供了大量可靠的数据,为我国气动实验基地建设同类大型实验设备摸索了途径,更为重要的是培养了一批既懂实验技术又会理论分析的人才。

爆炸力学这个迅速发展的新学科也曾经引起郭永怀的极大关注。20世纪50年代末期,他就亲自过问,组织起一支研究队伍。在他的关怀下,在当时还很年轻的室主任郑哲敏的率领下,爆炸力学研究室迅速地成长了起来。这个研究室多年来进行了上千次实验,完成了爆炸成型、定向爆破、穿甲破甲等方面的许多重要任务,多次获奖,为社会主义建设作出了积极贡献,并在爆炸相似律、空化理论、流体弹塑性模型等方面为爆炸力学这门新兴学科充实了内容。

为研制核武器奋斗

1980年1月,钱学森在《郭永怀文集》后记中写道:“郭永怀同志归国后,奋力工作,是中国科学院力学研究所的主要学术领导人;他做的比我做的多得多,但这还不是他的全部工作。1957年初,有关方面问我谁是承担核武器爆炸力学工作最合适的人,我毫无迟疑地推荐了郭永怀同志。郭永怀同志对发展我国核武器是有很大贡献的。”

事实确实如此。郭永怀认为“千里之行,始于足下”,必须首先组织起精悍的研究队伍,让大家充分掌握必需的基础科学知识。他和大家一起制定了近期、远期规划和研究措施。对于飞行力学、流体力学和环境科学等方面的问题,他给大家进行了细致入微的指导,并亲执教鞭,给大家讲授爆轰学这门涉及流体力学、固体力学、高温物理学和化学的边缘学科。他事必躬亲,不仅为大家安排了各种研究课题,而且自己动手做了大量的计算工作,解决了核武器研制中许多重大的疑难问题。为了攻克科学和工程技术难关,他亲自参加和主持各种技术委员会、研究班、讨论会,以他渊博的知识提出了很多极有价值的意见和建议,为我国核武器研究作出了积极的贡献。由于他和同志们的共同努力,我国核武器的水平在短时期内迅速接近世界水平。

郭永怀(右一)和钱学森(右二)在核武器试验基地

1964年10月16日,当我国上空升起第一朵蘑菇云时,他正在现场附近,其激动的心情是可以想象的。此后,他更加兢兢业业地投入新的战斗。除了参与核武器研制工作之外,他还对火箭发动机、超低空导弹、反导弹武器的研制和第一颗人造卫星的设计作出了重要贡献。

辛勤培养力学人才

回国后不久,郭永怀就与周培源、钱学森、钱伟长等一起,规划了全国高等学校力学专业的设置,组织领导了三届全国力学研究班。郭永怀亲自指导的八位研究生中,有三位成为中国科学院院士。

1958年春,他和钱学森一起提议:为培养我国未来的航天科研人员,成立星际航行学院。此提议后来由中国科学院报经中央批准后,决定成立涵盖各重要学科和边缘科学研究的中国科学技术大学。郭永怀担任中国科学技术大学化学物理系主任,为该系的创立操劳筹划。同时,他还在该校的近代力学系开课,讲授边界层理论。他亲自带研究生,培养助手,指导一批青年搞研究工作。他循循善诱,诲人不倦,以渊博的学识和出色的指导艺术,以全部热情和关怀,为祖国造就了一大批优秀人才。

1962年夏,郭永怀开始为在中国科学技术大学开讲“边界层理论”紧张备课,同助手们一起编写讲义。他几次放弃休假疗养的机会,坚持与助手们一起紧张工作,经过几个月的时间,终于编出了第一流的《边界层理论讲义》。

郭永怀不苟言笑,但对青年一代总是寄予深情,和蔼可亲。他对于所安排的头绪众多的课题,心里有一本“明细账”。青年研究人员经常会收到他写来的纸条,上面是他那刚健的手迹,往往写的是几篇可供参考的文献。有时,他亲自把书籍、文献送到青年人手里。有时,他突然跑来与大家讨论,用他考虑到的一个更好的想法来解答上次提出的问题。对于青年同志写的研究报告,他都要反复推敲,仔细修改。为了业务工作,大家可以随时去叩他的门,而他总会放下手头的工作,与来人热情地讨论。郭永怀就像一个辛勤的园丁,为培养年轻一代的力学工作者付出了巨大的心血。

治学严谨 勤奋终生

在学术问题上,郭永怀以严谨著称,从不容许含糊其词、模棱两可,更不容许草率从事、滥竽充数。他毕生发表的科学论文为数不多,但每篇都有一定的分量和价值。在发表之前,他总要反复核实,斟字酌句,非常慎重。回国以后,为了教学的需要,也为了系统介绍国外流体力学的经典著作,他亲自动手翻译普朗特(LudwigPrandtl)著的《流体力学概论》。为使译著准确流畅,他反复对照德文原版和英文译本,和有关同志商讨数十次;对原书疏漏之处,他还加上了注释。前后历时8年,直至他牺牲后此书才正式出版。在指导科研工作的过程中,他要求制订工作计划时必须有指标、有进度,而且切实可行,如果空洞无物或言过其实就要退回重新制订;对于学术报告,他要求论点鲜明,论据充足,在一定条件下给出肯定或否定的结论。学术讨论中,他绝不放过任何一个细微的错误。

郭永怀坚持实事求是,从不人云亦云,一旦发现真理不在自己这一边,就及时修正错误。郭永怀对人严格,一丝不苟,但却平易近人。有时,即使他的意见是正确的,但客观上难以实现,他也会及时收回。他曾不止一次地对青年们说:“我给你们提的建议看法仅供你们参考,不一定按我的办法做,一切要经过实践的检验。”正因为他实事求是,坚持真理,虚怀若谷,不以势压人,所以他在人们心目中的威望更高了。

1965年,郭永怀曾经讲过:“我作为一个中国人,特别是革命队伍中的一员,衷心希望我们这样一个大国早日实现四个现代化,早日建成繁荣富强的社会主义国家,来鼓舞全世界革命的人民。”他为实现这个宏伟的目标献出了自己的一切。

1968年12月5日,郭永怀从核试验基地返回北京,飞机在北京机场着陆时失事。临危时,郭永怀将装有重要资料的公文包贴在胸口,与警卫员牟方东紧紧抱在一起。飞机坠毁后,救援人员在他们烧焦的遗体间发现了保存完好的公文包。1968年12月25日,郭永怀被追认为烈士。同日,中国第一颗热核导弹试验成功。1999年9月18日,郭永怀被追授“两弹一星”功勋奖章。

参考文献

1.江山主编:《家国情怀大师风范:“两弹一星”元勋郭永怀》,合肥:中国科学技术大学出版社,2016年。

2.中国力学学会、中国科学院力学研究所编:《郭永怀文集》,北京:科学出版社,1982年。

3.山东大学档案馆馆藏档案,档号:XSZL-1-10-2。