编者按:9月30日是“中国烈士纪念日”,为“铭记历史 缅怀先烈 珍爱和平 开创未来”,档案馆、校史办推出“致敬山大英烈”系列文章,激励广大师生医务员工为强国建设、民族复兴伟业贡献更多山大力量。

创办于1901年的山东大学具有光荣的革命传统,蕴含着深厚强大的红色基因,在120多年的发展历程中培养了一代代厚植家国情怀和革命精神的山大人。本期推出“致敬山大英烈”戚夯。

山河破碎,民族危亡,一个爱国知识分子的良知,使他毅然走出平静的书斋,于不惑之年高举义旗,挺身而出,舍身救亡;知天命之年,痛失爱子,却斗志弥坚,拼死御寇;年近花甲,奉调邯馆铁路办事处,拖着病弱之躯,殚精竭虑,工作不息,直至为国捐躯。他就是戚夯烈士。

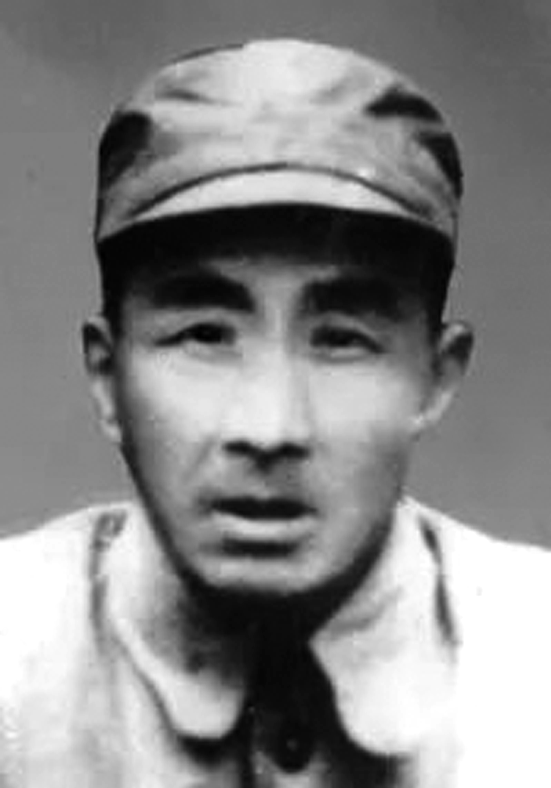

戚夯

戚夯(1893—1948),原名伯黎,字牗民,山东武城人。1940年加入中国共产党。抗战时期曾任武城县抗日游击队队长、抗日民主政府代县长、中共冀南第六军分区抗日独立营营长。1916—1917年就读于山东公立法政专门学校。1948年初在解放区任邯馆铁路局会计科科长、铁路局筹建处财务处处长。1948年4月27日夜在国民党特务操纵纠集的武装叛乱中牺牲。

年少勤学 矢志报国

1893年,戚夯出生于武城县杨庄乡戚庄村。他成长于一个家境宽裕的环境,其父性格淳朴,虽非饱学之士,却也略通文墨,对儿子抱有厚望。9岁那年,戚夯便被送往乡间学堂接受启蒙教育。随着科举制的废除和新式教育的兴起,他顺利考入武城高等学堂,研习四书五经和古典文学,并增修英语、数学、体育等新兴学科。这些课程极大地激发了他的学习兴趣,开拓了他的视野。在高等学堂深造三年后,他以卓越的成绩被临清中学录取,未及毕业又考入山东公立法政专门学校。然而,正当他满怀壮志、憧憬未来之时,家庭经济却日渐拮据。在学堂修习一年后,戚夯因无力支付学费而中断学业。

在校园岁月里,戚夯以其谦逊和善、安静少言的性格及聪颖勤奋、志向高远的特质,赢得了师长的喜爱和器重。他对文学和历史兴趣浓厚,尤其对历史上的仁人志士怀有极高的敬意。每当提起戚继光的事迹,他总是神采飞扬,口若悬河,对戚氏能出这样的民族英雄感到自豪。这份自豪感激励着他追求自强与进步,他决心效仿先贤,倾毕生精力,为挽救民族危机而奋斗。

廉洁奉公 体恤百姓

1918年,武城县设立地方自治筹备处,戚夯担任主任。该机构本为政府收集民意、推动自治而设,但在军阀混战的背景下,自治名存实亡,机构徒有虚名。1924年,武城县成立财政保管处,戚夯担任科长。1930年,随着财政保管处的撤销和财政局的成立,戚夯升任局长。同年,阎锡山、冯玉祥联合讨蒋战争爆发,武城县原县长离职逃亡,地方秩序陷入混乱。戚夯挺身而出,联合各界维护秩序,确保民众安全渡过难关。他以民为本,关心民众疾苦,因此在武城地区享有盛誉。

1924年春,戚庄遭到了数百名土匪的攻击。村民们虽勇敢自卫,但因力量悬殊,土匪最终还是洗劫了村庄。先后有30多名村民死亡,百余间房屋被焚毁,财产损失更是难以统计。戚夯得知这一惨剧,心情极为震动和悲愤,他立刻返村,详细调查事件经过以及人员伤亡和财产损失情况,并上报县公署,要求救助受害群众。此外,他还前往省公署进行呼吁,并投书报社,陈述戚庄被害惨状,以引起新闻界的同情和支持。经多方奔走,他终于为家乡父老赢得了社会的救济和帮助。

身陷囹圄 痛中觉醒

1935年,戚夯先后被调至平原和济宁担任财政科长。在接手工作时,他注意到账目存在问题,有多处涂改,经过仔细核查,认定前任科长确有重大贪污行为。前任科长见事已败露,就托人向他疏通,希望以部分贪污款项换取戚夯的沉默。戚夯当即严词拒绝说:“这是公款,是老百姓的血汗钱,我们要凭良心办事,岂能蒙混过关!”此人阴谋未能得逞,遂利用与时任省民政厅厅长的关系,向韩复榘诬告戚夯。省政府不分青红皂白,就以莫须有的罪名将戚夯撤职查办,押入历城看守所。

在历城看守所的牢房中,戚夯目睹了那些形容枯槁、衣衫褴褛的囚犯们。他们中有因无力偿还债务而遭囚禁的农民,有被逼无奈走上犯罪道路的“强盗”,还有被官府错抓的无辜之人。这些囚犯不仅要忍受疾病的折磨和饥饿的煎熬,还要随时面对看守们的无情虐待和残酷对待,场面惨不忍睹。戚夯亲身经历了社会的不公和人间的深重苦难,回想起自己在政界的多年沉浮,他夜不能寐,深思国家的前途和命运。在这种腐化的体制下,正义和真理无处可寻,他逐渐认识到,如果不推翻国民党的黑暗统治,广大民众就无法获得真正的解放,政治制度非得改变不可。

获释后,戚夯返回武城,选择了一种离群索居的生活方式,专注于阅读和写作。他将自己在狱中的经历和感悟作为素材,撰写了《狱中杂记》(该手稿在1958年被聊城军分区收集,曾在展览中展出,之后下落不明)。在书中,他揭露了统治者的暴行,表达了自己的愤慨与失望。除此之外,他还创作了自传体小说和若干杂文。在这段时间里,他对鲁迅、郭沫若、蒋光慈、丁玲、郁达夫等作家的作品极为推崇,经常翻阅。他还阅读了《东方杂志》《大众生活》《拓荒者》等进步刊物,这些阅读经历极大地促进了他思想的转变,为他日后投身革命事业打下了坚实的基础。

毁家纾难 舍身御寇

1937年7月,七七事变爆发。戚夯为之震动,民族意识和责任感促使他毅然决然地走出书斋,加入由爱国将领范筑先指派的武城县县长徐占奎领导的临时政府,担任行政科长。但不久,随着日军侵占武城,临时政府被迫解散,戚夯只得返回戚庄老家。

武城失守之后,侵略者开始筹建傀儡政府,招揽了一群土匪、流氓和民族败类作为其帮凶。为了进一步控制人心,他们还计划拉拢一些有影响力的人士加入,以加强殖民统治。得知戚夯在当地有很高的声望,敌人企图用财富和权位诱惑他,希望他能为傀儡政权效力,实现“以华制华”的策略。经过一番策划,敌人派人到戚庄邀请戚夯到县城商谈。戚夯立刻识破了敌人的用心,以身体不适为由当即拒绝前往。

国家存亡的危急时刻,国民党军队纷纷南撤,戚夯感到极度痛心和忧虑,急切地寻找挽救国家的途径。他的儿子戚烽原本在德州求学,事变后返回家乡,并于1938年加入中国共产党。戚夯常与儿子分享自己的忧虑和苦闷,并鼓励他投身军旅,为国家效力。戚烽则利用这个机会向父亲阐释当前的严峻局势,讲述自己的革命信念,宣传党的抗日政策。戚夯被党的坚韧不拔和英勇抗战的精神所感染,在绝望中看到了希望。随着敌人不断施压,他不能再以疾病为由回避,面对民族的危机,他也无法再安坐家中。不顾家庭的牵挂和抱病的身体,戚夯毅然作出最后的选择——跟着共产党走,把自己的一切献给革命!誓与日寇血战到底!

戚夯无畏的革命勇气极大地激励了众多热血青年。在他的引领和多次秘密筹备下,以戚庄党支部为中心的抗日小组悄然成立,武城县首支抗日武装诞生。虽然起初只有寥寥数人和几支短枪,但在党组织的引导和民众的支持下, 这个小组迅速成长为一支充满活力的人民武装,并积极投身于抗击侵略者的斗争之中。他们破坏敌人的通信线路、处决内奸、抢夺补给、攻击敌人据点,令敌人惶恐不安。在戚夯的带领下,这支队伍不断壮大,很快升级为分区独立营,戚夯担任营长。独立营成立后,战斗行动日益增多,给日伪军造成了重大损失。

戚庄游击队合影

戚夯的革命行动让敌人既憎恨又畏惧。敌人起初试图用高官厚禄来引诱他,但戚夯对此不屑一顾。随后,敌人又没收了他的全部家产。1940年5月,敌人更是突然逮捕了他的女儿、儿媳和还在襁褓中的外孙女,将她们关进了伪警察局,企图通过这种卑鄙的手段迫使他放弃革命。然而,戚夯依然镇定自若,继续投身于革命工作。他曾说:“古人云,‘国家兴亡,匹夫有责’,我们父子爰举义旗,以救亡图存为己任,早将生死置之度外,誓与日寇血战到底,直到最后胜利。我之亲属身陷囹圄,任凭敌人处置。”1940年,在王新和刘远光的介绍下,戚夯加入中国共产党,完成了从民主爱国人士到共产主义战士的转变。

一年后,在党组织的不懈努力下,戚夯的家人得以获救。为了全心投入革命,戚夯破釜沉舟,毁家纾难,携全家迁往运西解放区。当时,他的小女儿尚在襁褓之中,带着婴儿行军和工作极为不便,戚夯只得将她寄养在天主教堂。开始,爱人徐竹群舍不得,戚夯开导说:“你应该相信革命斗争会胜利的,等打了鬼子再把孩子接回来吧。”遗憾的是,他再也未能见到这个孩子。在戚夯的影响下,家中十余人相继投身革命。他70多岁的父亲在党的鞋袜工厂担任伙食管理员,妻子徐竹群成为厂长,11岁的女儿淑华也常为党送信、放哨。

1941年夏季,戚夯担任武城县抗日政府代县长及民政科长。戚夯不顾个人安全,利用自己在武城知识界和上层社会中的影响力,深入他们中间宣传党的统一战线政策,促使一些富裕家庭和开明绅士自觉出钱出力。冀南地区旱蝗成灾,再加上敌人的掠夺,人民生活极度艰难。尽管戚夯年事已高且身体状况不佳,但他依然每天吃糠咽菜。组织上多次提出要照顾他,他总是婉拒。他平易近人,常常手持旱烟袋,无论走到哪里都与群众同吃同住,深受武城人民的尊敬和爱戴。一次,戚夯在吴庄遭遇敌人,敌人问他身份,他镇定地谎称自己是吴庄的牛贩子。敌人不信,打了他几个耳光。当时戚夯身穿破衣,头裹破布,很像贩牛的穷老头。这时,许多群众走向前说:“他是贩牛的,弄这穷老头干什么?”在群众的掩护下,戚夯安全脱险。

1942年12月,戚夯的独子、县大队副政委戚烽英勇牺牲。在儿子的追悼会上,他满怀深情地亲书挽联:“对党对国对民族赤胆忠心,对父对母对人民尽忠尽孝。”

老骥伏枥 血沃冀南

1943年夏季,戚夯应组织安排前往太行山区参与整风运动的学习。1944年冬季学习结束后,他被任命为第六专署的文教科科长。随后在1945年夏天,他又被调任为武城县抗日政府副县长。1948年初,在地委进行的整党工作中,由于受到当时“左”倾错误思想的影响,戚夯遭遇了不公正的对待。尽管如此,他并未沉溺于个人的得失之中,始终怀抱着革命的乐观主义,对党和人民保持了一颗赤诚之心。

为了适应形势的发展,迎接解放战争的胜利,党计划在晋冀鲁豫解放区修建一条从邯郸到馆陶的铁路,并特别成立了邯馆铁路办事处。1948年春季,戚夯被调至该办事处担任会计科科长,他甫一到任就立刻投入到了繁忙的筹备工作中。尽管年近60,他依然夜以继日地工作,领导和同事们都劝他要注意休息,他总是说:“我虽年近花甲,还能再奋斗20年。”这豪言壮语,表达了他对革命事业的赤胆忠心,同志们亲切地尊称他为“老英雄”。当时,解放战争已经进入了战略反攻阶段,国民党反动派在邯郸地区利用反动会道门白阳古教发动武装暴乱。4月27日夜晚,他们纠集了2000多名暴徒,分别包围了肥乡县政府、公安局和邯馆铁路办事处。办事处的全体干部英勇抵抗,击退了暴徒的多次进攻。敌人见攻击不成,便纵火烧房。在激烈的战斗中,戚夯腰部中弹,由于伤势严重且年事已高,最终因失血过多壮烈牺牲,享年55岁。

戚夯烈士墓

天将破晓,朝露晶莹。戚夯烈士用自己的生命和鲜血迎来了全国解放战争胜利的曙光。

参考文献

1.中共德州地委党史资料征集研究委员会编:《鲁北党史人物传略》,德州:德州党史资料研究委员会,1986年。

2.山东省武城县地方史志编纂委员会编:《武城县志》,济南:齐鲁书社,1994年。