编者按:9月30日是中国烈士纪念日,为“铭记历史 缅怀先烈 珍爱和平 开创未来”,档案馆、校史办推出“致敬山大英烈”系列文章,激励广大师生医务员工为强国建设、民族复兴伟业贡献更多山大力量。

创办于1901年的山东大学具有光荣的革命传统,蕴含着深厚强大的红色基因,在120多年的发展历程中培养了一代代厚植家国情怀和革命精神的山大人。本期推出“致敬山大英烈”闻一多。

1946年7月15日晚,刚刚参加完悼念李公朴大会,并作了激动人心的最后一次演讲的闻一多先生,倒在了血泊之中,鲜血染红了大地。他头部中三枪,胸部、左腕也被击中。他的儿子闻立鹤也中了五枪。一代红色诗人、民主战士、著名学者闻一多先生就此陨落。

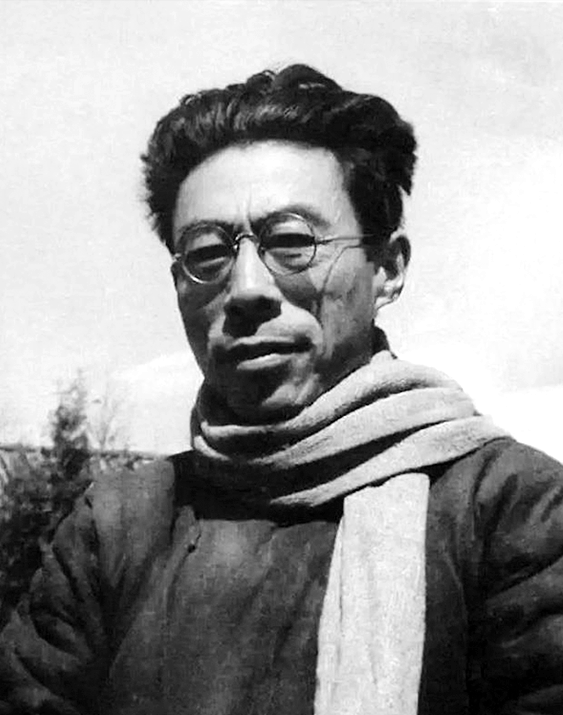

闻一多

闻一多(1899—1946),族名家骅,字益善,号友山、友三,湖北浠水人。中国民主同盟早期领导人,新月派代表诗人和学者,民主战士。1928年任国立武汉大学文学院院长。1930年任国立青岛大学文学院院长兼国文系主任。1932年任国立清华大学国文系教授。1937年任西南联合大学教授。1941年任国立清华大学文科研究所中国文学部主任。1946年7月被国民党特务暗杀。

书香世家 诗人学者

1899年11月24日,闻一多出生于湖北浠水县巴河镇闻家铺的一个封建地主家庭。他的祖先是鄂东一带有名的世家望族,书香门第。宽大的院落,门首悬挂着“春生梅阁”四字匾额,两旁镌刻“七十从心所欲,百年之计树人”对联,闻家重教的家风可见一斑。祖父闻佐洼公是太学生,父亲闻固臣是清末的秀才。母亲是太学生刘廷熙的女儿,从小也受过“映雪囊萤”“悬梁刺股”的家教,对子女要求极严格。在祖父和父母亲的教诲和督促下,闻一多潜心读书,勤于思考,兴趣广泛,对绘画的兴致尤为突出。1910年,年仅11岁的闻一多考入两湖师范学堂附属高等小学,和几个嫡堂兄一起到武昌读书。在这所新学堂里,闻一多读到了《新民丛报》《东方杂志》等书刊。1911年武昌起义爆发,他以惊奇的目光目睹辛亥革命的风云。辛亥革命后回到家乡,少年闻一多把武昌起义的情形画成类似连环画的图画贴在墙上,表示真诚地拥护共和。

1912年夏,闻一多在武昌考入清华学校。年仅13岁的他,千里迢迢从家乡到北京上学。入学后,闻一多因英文成绩差,自动留级。1921年快毕业时,闻一多又因支持北京八校教师索薪斗争而罢考,被罚延缓毕业一年。这样,闻一多在清华学习了将近10年。1912-1922年,是中国社会大变革、大动荡的10年,也是闻一多由少年成为青年、由稚嫩走向成熟的10年,是闻一多一生中重要的阶段。它使闻一多这位荆楚少年步入了新的天地,通过接触西方文明,受到了比较全面的现代科学文化知识的启蒙。他除学习读本、文法、图画、数学、音乐、博物、英文等课程外,还听取各种课外学术讲座,参与文学、美术、戏剧、音乐、体育、演讲等众多社团活动。

1922年5月中旬,闻一多结束了清华十年的求学生活,赴美留学,留下了许多脍炙人口的爱国诗篇。

1925年5月,闻一多怀着“振兴国剧”的美好理想提前归国。回国后,他在北京艺术专科学校任教务长,并加入新月社,和徐志摩、刘梦苇等人一起创办《晨报·诗镌》。1926年秋后,闻一多到上海吴淞国立政治大学担任训导。1927年春,应邓演达的邀请,他到武汉总政治部任艺术股股长。不久,因不习惯军中生活,闻一多离开武汉,仍回上海吴淞国立政治大学任职。大革命失败后,他到南京土地局任职,为期甚短。1927年夏,在上海闻一多与徐志摩、饶孟侃等人筹办《新月》杂志。1925-1927年,既是闻一多为我国新诗发展作出独创性贡献的三年,又是闻一多在急剧的社会动荡中困惑、迷惘的三年。

1927年秋后,闻一多到南京第四中山大学外国文学系当主任,开始了他的学者生涯。当时,汤用彤、陈寅恪等著名学者都是外国文学系的副教授,而新月诗派后期的著名诗人陈梦家和方玮德则是闻一多的学生。

1928年9月,闻一多应邀到正在筹办中的国立武汉大学出任首任文学院院长。珞珈山前石坊上镌刻的“国立武汉大学”六字,出自闻一多手笔。闻一多先生还设计了国立武汉大学校徽。他还力促校委会聘请文学批评家朱东润和诗人朱湘到国立武汉大学执教,开创新的学科。后因国民党政治势力插手武大,挑起派别之争,闻一多成了被排挤的对象。1930年4月,他向校方提交辞呈。尽管学校竭力挽留,但闻一多去意已决。

多彩年华 执教青岛

1930年夏,国立青岛大学筹建,闻一多出任文学院院长兼国文系主任。闻一多到国立青岛大学时正是学校初创阶段。那年,国立青岛大学在北平、济南、青岛三处招收一年级新生,闻一多进校第一项工作就是参加招生阅卷。招生阅卷时,闻一多以诗人特有的敏锐,看中了臧克家写的《杂感》:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入了无底的苦海!”给了98分的最高成绩,破格录取了数学考试为零分的臧克家。闻一多先是在学校斜对门处租赁了一间房子,房子在楼下一层,阴冷潮湿、光线阴暗。1931年,闻一多将妻儿送回湖北,只身留校,搬入当时的第八校舍,一所二层德式小楼的二楼。直到1932年暑假闻一多先生离开国立青岛大学到母校国立清华大学任教为止,都一直居住在这里。也正是在这里,闻一多写下了《奇迹》,这是闻一多告别诗坛的压卷之作,徐志摩对此评价道:“闻一多三年不鸣,一鸣惊人,出了‘奇迹’。”

当年闻一多居住在这座小楼的二层,现名一多楼

1950年,国立山东大学将这座闻一多住过的小楼命名为“一多楼”。后来中国海洋大学又在此为闻一多先生塑像立碑,碑文由先生当年的得意弟子臧克家撰文并书写:“杰出的诗人、学者、人民英烈闻一多先生1930年受聘于国立青岛大学……瞻望旧居,回忆先生当年居于斯工作于斯,怀念之情曷可遏止?爰将所居,命名‘一多楼’,略事陈设,依稀旧容,并于庭院立石,以为永念。俾来瞻仰之中外人士,缅怀先生高风亮节而有所取法焉。”

在这里,闻一多全身心地致力于《诗经》《楚辞》和《全唐诗》的古典文学研究考证工作,到了如痴如醉的地步。当然,除了上课,他偶尔也会走下楼来,这是因为他听到了书商兜售旧书的叫卖声。他一心扑在学问上,默默地、严肃认真地、一点一滴地在啃、在钻研、在创造。

闻一多在国立青岛大学任教时,除忙于院、系的行政事务外,主要讲授历代诗选、唐诗、英国诗选等课程。授课之外,闻一多继续从事诗歌创作及《诗经》、唐诗研究,取得重大突破性成就。闻一多虽是著名诗人,但平易近人、和蔼可亲,他诲人不倦、循循善诱,常常放下手中的工作来指导青年学子写诗作文。当年闻一多的学生臧克家就常到闻一多家中讨教,臧克家的处女诗集《烙印》就是在闻一多的热情指导与帮助下创作出版的。

在国立青岛大学,闻一多的唐诗研究有了很大进步。梁实秋在《谈闻一多》中说:“一多在武汉时即已对杜诗下了一番功夫,到青岛以后便开始扩大研究的计划,他说要理解杜诗需要理解整个的唐诗,要理解唐诗需先了然于唐代诗人的生平,于是他开始草写唐代诗人列传,积稿不少,但未完成。他的主旨是想藉对于作者群之生活状态去揣摩作品的涵义。”臧克家在《我的先生闻一多》中回忆道:“这时候,他正在致力于唐诗,长方大本子一个又一个,每一个上,写得密密行行,看了叫人吃惊。关于杜甫的一大本,连他的朋友也特别划列成了目录,题名:《杜甫交游录》。”

闻一多的诗经研究是在武汉大学开始的,但他学术成果的基础,则是在国立青岛大学奠定的。他的诗经研究很有创新之处,特别注意运用西方文化人类学的方法,窥视中国文化源头时代人的心态变化,许多观点与传统的注经结论截然不同,后来得到郭沫若的高度评价。闻一多在国立青岛大学执教期间,校长杨振声是其好友,挚友梁实秋是国立青岛大学图书馆馆长,留美同学赵太侔、邓以蜇也在这里任教。大家以诚相待,生活十分愉快,这可以在他一生少有的一篇即景抒情散文《青岛》中得以一窥。在这篇千余字的短文中,闻一多用诗意浓郁的笔调,对青岛海滨的春、夏、秋三季景色作出了准确、凝练的描绘,读来宛入其境,令人流连忘返。

闻一多设计的山大校标

闻一多在青岛居住的时间虽然不过短短两年,但这两年却是他从诗人向学者转变的关键时期。

民主斗士 巨星陨落

闻一多于1932年8月离开青岛后,应朱自清邀请,回到了阔别十年的清华园,担任国立清华大学国文系教授。闻一多虽埋头在故纸堆中,但他仍然把爱祖国爱人民奉为自己的天职。西安事变后,他从国家与民族的安危出发,对西安事变的和平解决颇感欣慰,对中国共产党以民族利益为重的宽广胸怀赞不绝口。

1937年8月,国立清华大学奉命南迁,和北京大学、南开大学合组为国立长沙临时大学,文学院设在南岳的圣经学校。闻一多原打算按照清华的规定在国内休假一年,因南下的教授不多,他暂缓休假,来国立长沙临时大学授课。12月末,国立长沙临时大学奉命迁昆明,闻一多谢绝了乘车坐船绕道越南转赴昆明的规劝,毅然报名参加了学生组织的湘黔滇旅行团,随同广大青年徒步,于翌年4月28日到达昆明,历时68天,行程3500里。两个月的徒步旅行成了闻一多一生中最坚实的生活的里程碑。

国立长沙临时大学迁昆明后改名为国立西南联合大学。由于校舍不够,文、法两学院暂设于离昆明400里的边城蒙自县。在蒙自,闻一多讲授《诗经》《楚辞》,除了上课不轻易出门,将全副精力投入学术研究。同事们见他精于读书,就送他“何妨一下楼主人”的雅号。抗战期间,昆明物价飞涨,到1942年春,昆明物价平均为战前的60倍,而教授的工资却没有增加。闻一多为了养活一家八口,不仅挂牌刻印,变卖书籍和衣物,甚至带着孩子抓蝗虫回来炒着吃。就是在这样艰难困苦的条件下,闻一多对《楚辞》《周易》《庄子》《尔雅》以及乐府、神话进行了深入的研究,开拓了中国古典文学研究极其广阔的领域。1940年7月,闻一多担任中文系主任。1941年8月,闻一多担任国立清华大学文科研究所中国文学部主任,为国立西南联合大学的学科建设作出了重要贡献。

1944年秋,闻一多加入中国民主同盟,担任民盟中央执行委员、民盟云南省支部宣传委员以及民盟云南文化工作委员会主任委员和青年委员,思想进入更开阔的境界。他真诚地拥护中国共产党的纲领,并尝试运用马克思主义观点剖析中国社会问题。

透过闻一多关于“知识青年是民主运动的先锋”,“人民大众”是“民主运动的真正的原动力”这些精辟的论述,我们可以看到作为“斗士”的闻一多已经树立了新的唯物观和历史观。

1946年春,闻一多在与冯友兰的一次谈话中说他“打算用唯物史观底层观点研究中国文学史”。朱自清在《闻一多全集》的序文中,从“闻一多怎样走着中国文学的道路”这个特定的角度,展示了闻一多“斗士藏在诗人里”“学者中藏着诗人,也藏着斗士”的“三位一体”的“三重人格”,讴歌了这位“不寻常的考据家”的姿态和视野。他把“五四”科学民主精神引入学术领域,主张“真能放弃传统意识”,对一切都要重新认识,重新创造。他在“故纸堆内讨生活”,为的是“探求‘这民族’‘这文化’的源头”,看清“我们这民族这文化病症”,“对症下药”,“从历史里”创造“崭新的现代的‘诗的史’或‘史的诗’”。

1945年3月12日,闻一多与吴晗等人一起草拟了《昆明文化界关于挽救当前危局的主张》,严厉驳斥蒋介石当时叫嚷的“要联合政府就是要推翻政府,开党派会议就是分赃会议”,以及所谓“通过宪法、实行宪政、结束训政”的谬论。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。抗战胜利了!人民胜利了!闻一多怀着胜利的喜悦到理发店剃了留了八年的长胡须。可是,他很快就意识到“剃得太早了”。当李公朴问他“你的胡子是不是剃得早了些”时,闻一多爽朗地说“那就把它再留起来”。闻一多没有重新蓄胡须,但却以更坚定豪迈的步伐踏上了民主运动的新征程。

1946年5月4日,既是五四运动27周年纪念日,又是国立西南联合大学奉命结束办学的日子。闻一多没有参加结业典礼,来到了云南大学至公堂,出席昆明学联举办的青年运动检讨会。闻一多殷切地希望青年都能投身到革命政党的怀抱,在革命政党的领导下,完成中国民主革命的任务。联大复员了,教员本来可以先走,但闻一多留下了。这既是因为有大量的民盟的工作要处理,也为了保护学生的安全,防止特务乘教员走后对进步学生下毒手。联大的同学来辞行,闻一多为他们写了离别赠言——“君子不可以不弘毅,任重道远”,末尾郑重地盖上一枚自刻的印章,上面是“叛徒”两字。闻一多在解释为什么叫“叛徒”时说:“因为我要做一个旧世界的叛徒。”

学生安全了,斗士们却遭到围剿。7月11日早晨,联大最后一批复员同学乘汽车离开昆明,民主运动的种子撒向全国各地。当晚,民主战士、民盟中央执行委员李公朴便遭到特务的暗杀。闻一多镇定自若,他说:“假如因为反动派的一枪,就畏缩不前,放下民主工作,以后谁还愿意参加民主运动,谁还信赖为民主工作的人。”他草拟了《中国民主同盟云南省支部发言人为李公朴同志被暴徒暗杀事件之严重抗议》和《李公朴先生被刺经过》,揭露反动派屠杀革命斗士的罪行。

7月15日,闻一多不顾李公朴治丧委员会的劝告,坚持参加了悼念李公朴大会,并作了激动人心的最后一次演讲。

这天下午,闻一多又赶到《民主周刊》社举行记者招待会,介绍李公朴的事迹,抨击反动派的卑劣行径。五点左右,记者招待会结束,闻一多在回家的路上遭到昆明第六行动组特务们的狙击。闻一多倒在血泊中,鲜血染红了大地。

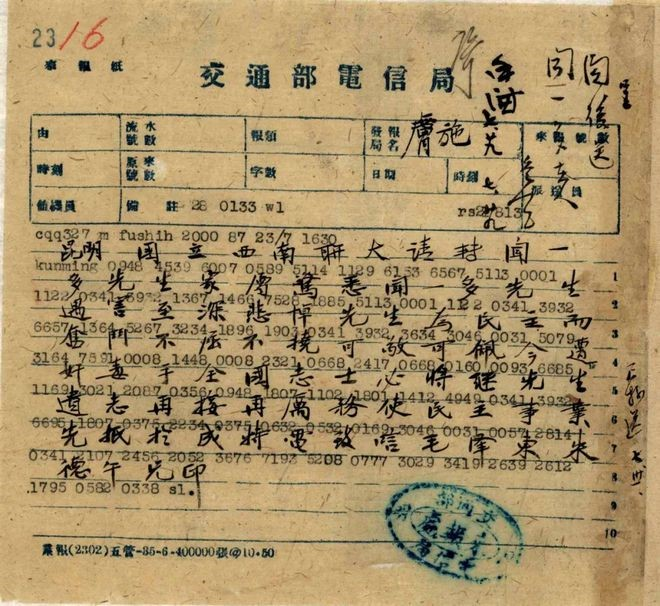

李公朴、闻一多在昆明相继惨遭暗杀殉难的噩耗传出后,各地各界人士纷纷致函、致电,提出强烈抗议。1946年7月17日,中共中央主席毛泽东、八路军总司令朱德自延安发出致闻一多家属唁电。从大批函电诗文中,可以看出李闻惨案引起的强烈社会震动和对中国时局走向的深刻影响,各阶层群众充分表达了对人民英烈李公朴、闻一多事迹、人格与精神的敬仰。

毛泽东、朱德致闻一多家属的唁电

闻一多“以身以命争民主,用力用血奠和平”,四海惊传,普天陨涕。各地隆重举行悼念活动,花圈成山,挽联如林。中国共产党、各民主党派和人民团体,以及各界人士饱蘸着血泪写成的一副副挽联,尽情地抒发了“为民主的未亡人”对“民主导师”的深沉哀思和无限崇敬。1946年10月4日,上海市各界五千余人举行李公朴、闻一多追悼大会。毛泽东和朱德的挽联是:“为保卫政协争取民主而牺牲的斗士精神不死!”中共代表团的挽联是:“继两公精神,再接再厉争民主;汇万众悲愤,一心一德反独裁。”周恩来和邓颖超的挽联是:“为民主、为和平、为大众,成仁取义;反独裁、反内战、反特务,虽死犹生。”宋庆龄的挽联是:“血溅金沙,完有大名光宇宙;魂招歇浦,愧无巨笔志功勋。”会上,邓颖超宣读了周恩来亲笔写的哀悼词:“今天在此追悼李公朴、闻一多两先生,时局极端险恶,人心异常悲愤。但此时此地,有何话可说?我谨以最虔诚的信念向殉道者默誓:心不死,志不绝,和平可期,民主有望,杀人者终必覆灭!”

1949年8月,毛泽东在《别了,司徒雷登》一文中说“我们中国人是有骨气”的时候,他想起了闻一多。他说:“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服……我们应当写闻一多颂,写朱自清颂,他们表现了我们民族的英雄气概。”

2009年,闻一多被评为100位为新中国成立作出贡献的英雄模范人物之一。

山东大学校园里的闻一多雕像

参考文献

1.王效挺等主编:《北大英烈》,北京:北京大学出版社,1994年。

2.闻黎明编著:《闻一多年谱》,北京:群言出版社,2014年。

3.《闻一多纪念文集》,北京:生活·读书·新知三联书店,1980年。

4.闻立树、闻立欣编撰:《拍案颂:闻一多纪念与研究图文录》,北京:北京图书馆出版社,2007年。

5.陈凝:《闻一多传·后记》,《郭沫若学刊》2016年第2期。