编者按:杨明斋,中国共产党上海发起组织社会主义青年团的筹建者之一,中国共产党创立时期著名的革命活动家,与李大钊、陈独秀等一起工作过,对党的早期事业作出过重大贡献,被誉为建党“牵线人”。李大钊称赞他“万里拓荒,一身是胆”,周恩来赞誉他为我党历史上受人尊敬的“忠厚长者”。2025年7月1日,庆祝中国共产党成立104周年之际,为传承红色基因,赓续红色血脉,讲好山大英烈故事,特推出此文:“宏业导先路 建党‘牵线人’——杨明斋烈士”。

1901年,山东省平度市明村镇马戈庄村走出一位青年。他闯俄谋生,饱经磨难,矢志不渝,甚至献出了自己宝贵的生命。“假如我还一息尚存,我就应该为中国人民解放事业奋斗到底!”这位从马戈庄村走出的革命先驱杨明斋,以赤诚之心与过人胆魄,在中国共产党历史上书写了不朽篇章。

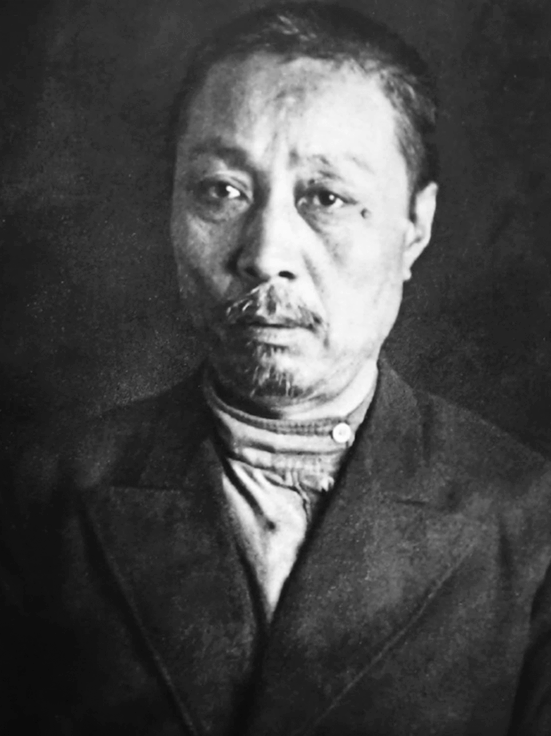

杨明斋

杨明斋(1882—1938),原名杨好德,字明斋,山东平度人。中国共产党创立时期著名革命活动家,共产国际最早派来中国帮助建党的工作组成员。1908—1910年,求学于山东法政学堂。1920年8月,参与发起成立上海共产党早期组织,成为中国共产党党员。1921年6月,参加共产国际第三次代表大会。1922年7月,参加中国共产党第二次全国代表大会。1938年5月在苏共肃反中被错杀,终年56岁。

国破家败 闯俄谋生

杨明斋出生于一个农民家庭,7岁进私塾读书。杨明斋入塾后,聪颖好学,晓窗夜读,异常刻苦。不管是诵书吟诗,还是成章赋对,甚得私塾老师看重。他15岁读完了五经四书,成为平度马戈庄村“有学问”的人。此时的杨明斋本想继续求学,以图深造,但1897年德国人占据青岛,社会动乱,同时家境每况愈下,已无力继续供他深造。1898年,16岁的杨明斋辍学务农。面对内忧外患和国衰家败的境况,杨明斋苦苦地思索:国家何往,民族何存,出路何在?

1901年,杨明斋到沙俄统治下的海参崴谋生。在俄国做工期间,杨明斋结交了一批工人朋友,并利用工作闲暇学会了俄语。1908年以后,杨明斋在西伯利亚矿区边做工边读书,对当地矿工的情况,特别是对流落在俄国华工的情况,有了比较深刻的了解。帝俄时期,流入俄国的华侨苦力大都在边远地区从事开矿、修路、装卸等笨重劳动,所得报酬甚少。通过和布尔什维克党人的接触,杨明斋逐渐明白了一切不平等的现象都是阶级压迫和民族压迫造成的,要改变这种状况,全世界无产者必须联合起来,推翻反动统治者。这对杨明斋后来坚定地走上共产主义革命的道路影响很大。

1913年春节前,离家12年的杨明斋返乡探亲,又一次看到祖国仍处在民族压迫的水深火热之中,父老乡亲仍然深受压迫剥削,心情非常沉重。这愈加坚定了他探求革命真理、寻找革命道路、投身无产阶级革命的信念。年后,他告别父老又去了俄国的西伯利亚。

加入俄共 推动建党

1914年,第一次世界大战爆发。杨明斋积极参加布尔什维克党领导的工人运动,并被推选为海参崴华侨工人的代表。十月革命前,杨明斋正式加入布尔什维克党。1917年俄国十月革命胜利后,杨明斋积极动员华工参加红军,保卫新生的无产阶级政权。局势渐趋稳定之后,俄共党组织保送杨明斋到莫斯科东方劳动者共产主义大学深造。在这里,他系统地学习了马克思列宁主义,思想觉悟和理论水平有了很大提高。学习结束后,他又被派回到当时被日本人占领的海参崴,秘密为党工作,公开身份是海参崴地区的华侨负责人。

五四运动后,中国最早的一批共产主义者,以李大钊、陈独秀为领袖,正积极酝酿建党事宜。1920年4月,海参崴党组织经共产国际批准,以共产国际工作组的名义,派维经斯基为负责人、杨明斋为翻译的工作组到中国联系进步力量,开展工作。作为小组成员的杨明斋,在共产国际与早期中国共产主义者的联系当中,做了大量工作,起了最早的桥梁作用。

杨明斋与维经斯基一行首先到达北京。他们从在北京大学任教的俄籍教授柏烈伟那里了解到李大钊的基本情况,然后通过柏烈伟的介绍,杨明斋先与李大钊会见,安排了李大钊与维经斯基的会谈,由杨明斋担任翻译。李大钊了解了杨明斋的经历,大加称赞,称他“万里拓荒,一身是胆”。维经斯基与李大钊的多次会谈都非常融洽。他们交流了情况,分析了局势,取得了在中国建党的共同认识。在北京,共产国际工作组进一步了解了五四运动著名领袖陈独秀在上海活动的情况,维经斯基等人在杨明斋的陪同下,持李大钊的介绍信件,前往上海会见陈独秀。

1920年5月,维经斯基和杨明斋等人到达上海后,首先会见了《新青年》的主编陈独秀,后由陈独秀介绍,会见了《星期评论》的主编李汉俊等人,并同他们进行了多次接触和会谈,取得了一致认识,决定发起建立中国共产党。是月,成立了上海马克思主义研究会,杨明斋参加了研究会的负责工作。8月,杨明斋和陈独秀、李汉俊等人成立了上海共产党早期组织,杨明斋由俄共党员转为中共党员。上海共产党早期组织同各地共产主义者联系,推动了各地共产党早期组织的建立。继上海共产党早期组织成立以后,北京共产党小组在李大钊的领导下于1920年10月成立。杨明斋还前往济南,与王尽美、邓恩铭、王翔千等进行了会见,推动了济南地区共产主义运动的发展。

在上海共产党早期组织筹建过程中,杨明斋以自己的驻地渔阳里6号为基地,为党做了大量工作,中俄通信社、上海社会主义青年团、外国语学社等都在这里诞生。渔阳里6号成为传播马列主义、宣传革命思想、培育教育青年的主要活动场所。中俄通信社是维经斯基一行到上海后不久,由共产国际工作组建立的一个公开活动机构,由杨明斋任社长,社址设在渔阳里6号。在中共筹建过程中,杨明斋领导的中俄通信社在国内报刊上发表了大量文章(据不完全统计,从1920年7月至1921年7月,仅在上海报刊上发表的文章就有140余篇),为马克思主义在中国的传播、中国共产党的成立、中俄两国人民的相互了解,都做出了不可磨灭的贡献。1920年8月22日,上海社会主义青年团在渔阳里6号宣告成立。1920年9月,为了掩护党团组织在渔阳里6号的活动,同时为了培训进步青年准备赴俄深造,共产党早期组织办起了外国语学社,杨明斋担任校长并亲授俄语。1920年冬至1921年春,上海党团组织从外国语学社的学生中挑选出二三十名优秀团员,由杨明斋具体安排,分批介绍去苏俄学习。有许多同志如刘少奇、任弼时等,后来都成了著名的无产阶级革命家。

杨明斋还积极从事工人运动,把工人群众团结在党的周围,于1920年10月指导成立了我党领导下的新型工会———上海机器工会。1921年春,各地共产党早期组织相继成立,建立统一的全国性的中国共产党条件日趋成熟。杨明斋和张太雷以中国共产党代表身份赴伊尔库茨克,向共产国际远东局汇报中共建党情况及与共产国际建立关系等问题,并起草了关于建立共产国际远东局中国支部的报告,提交共产国际第三次代表大会。6月,杨明斋和张太雷赴莫斯科参加了共产国际第三次代表大会。

为党工作 不懈求索

1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会后,杨明斋主要在党内从事理论教育和宣传工作。1922年5月,第一次全国劳动大会和社会主义青年团第一次代表大会相继在广州召开,杨明斋此时正在广州开展革命活动,做了许多工作。1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会在上海召开,杨明斋参加了党的二大,对党制定反帝反封建纲领发表了积极意见。1924年6月,杨明斋历经三年撰写的《评中西文化观》出版。他认为中国只有打破闭关自守、吸收马克思主义的精华、走社会主义道路,才有希望,才能振兴。1925年春起,杨明斋接受党的安排,在广州苏联顾问团翻译室工作,主要任务是沟通苏联顾问团与国共两党的关系,推动国共合作的革命事业。

1925年3月12日,伟大的革命先驱孙中山逝世,举世哀悼。非常尊敬孙中山先生的杨明斋也沉浸在悲痛之中,在《中国军人》上发表了《怎样的纪念中山先生?》。1925年10月,为了纪念孙中山先生,苏共成立莫斯科中山大学,为中国革命和国共两党培养干部。党把选派干部赴苏学习的任务交给了杨明斋,杨明斋在上海专门负责接收和选派学员的工作。10月下旬,他随第二批学员到达莫斯科后,被安排在莫斯科中山大学总务部门负责全校500名中国学生的生活兼翻译工作。当时,苏联正处于建国初期,经济还很困难,物资也不丰富。杨明斋为了保证学生们生活好、学习好,想方设法改善学生的生活。杨明斋在莫斯科中山大学工作两年多的时间里,经常深入群众,倾听群众的意见。他和学生相处得很好,甚至对学生中一些人的饮食习惯他都了如指掌,按时购买些可口的食物,请厨师做给大家吃。杨明斋为莫斯科中山大学的建设和发展付出了辛勤的劳动。

再度回国 秘密工作

杨明斋人在苏联,心中却时时怀念着祖国,热恋着国内轰轰烈烈的大革命。他多次向党提出要回国工作,但均未获准。直到1927年夏天,中国大革命遭到失败,杨明斋才接到党的指示,告别了莫斯科中山大学的同学们,取道海参崴,再次踏上了归程。

回到上海后,杨明斋接受党组织的委派到平津地区从事党的活动。杨明斋到北平后,隐居在景山西街西板桥20号(现景山西街20号),从事改造中国社会的理论研究和探索。他在这间坐北朝南、只有一门一窗的狭窄屋子里,思索着祖国的历史,回忆着党的成立和发展,目睹着大革命的兴起和失败,力图改造中国社会,拯救多灾多难的中华。1929年2月,《中国社会改造原理》上卷在北平出版。其间,北平的风气因国民党反动派势力的控制而变得日益紧张,党的地下活动更加困难。党的顺直省委于是安排杨明斋到丰润县车轴山中学,以国文教员为掩护,继续从事《中国社会改造原理》下卷的撰写工作。

北京市景山西街西板桥20号

在车轴山中学,杨明斋化名杨和贤,利用国文课教员的身份,积极向学生灌输进步、革命思想。他还很注意引导学生接近群众,重视社会调查。在他的影响下,很多学生不管是学业还是思想都进步很快,有的还加入了党组织,成长为党的中坚干部。杨明斋非常关心新入党同志的进步和党的思想建设,注意用共产主义的理论和实践武装年轻的党员,使他们增长革命知识,坚定共产主义信念。1929年6月,杨明斋完成了《中国社会改造原理》下卷的写作。杨明斋呕心沥血,花费了两年的时间,克服了种种困难,终于把他对于改造中国社会的一整套见解留给了后世。《中国社会改造原理》对中国社会进行了深刻的剖析,深入探索改造中国社会的理论和实践,并且明确指出:在中国,只有采纳社会主义才能有出路。

孜孜不倦 忠厚长者

1929年底,年近半百、饱经风霜的杨明斋,积劳成疾,身体一天不如一天。在此情况下,他辞去了车轴山中学的教师职务,回到北京治病。在北京,因恶劣的环境和经济的困窘,他并没有得到很好的治疗。后来,杨明斋只得再次背井离乡前往苏联。1931年,杨明斋被俄共当作叛逃者流放到托木斯克当勤杂工。令人感佩的是,在流放期间,杨明斋仍没有放弃斗争,他一边关注着中国革命的形势,一边埋头写书,系统阐发他的意见。

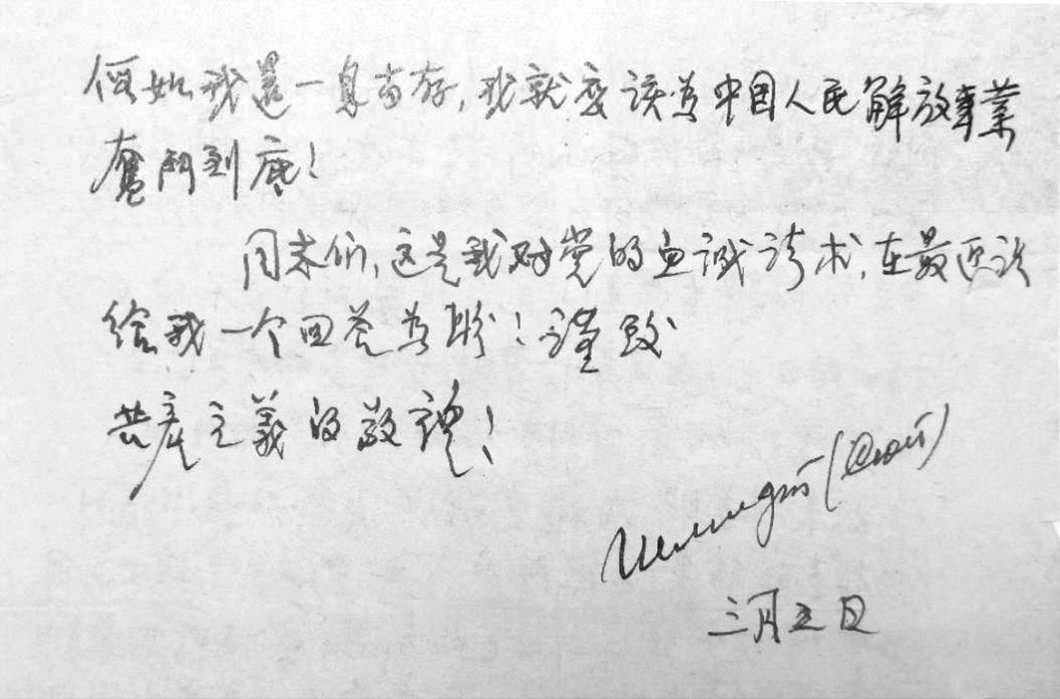

1934年8月16日,杨明斋流放期满到莫斯科,在工人出版社当投递员、誊写员、校对员。他曾多次写信请求回国。其中一封信的最后,他表达了希望回国工作的强烈意愿:“假如我还一息尚存,我就应该为中国人民解放事业奋斗到底!同志们,这是我对党的血诚请求,在最近请给我一个回答为盼!谨致共产主义的敬礼!”在西伯利亚的莽林、荒原、寂寞和寒冷中,杨明斋经历了被逮捕、流放,当伙夫杂役的艰难岁月。1938年2月,杨明斋在肃反运动中被捕,5月遇害。1989年8月,杨明斋被追认为革命烈士。

杨明斋写给中共代表团的信

参考文献

1.中共平度市委组织部、中共平度市委党史研究中心编:《杨明斋文集》,北京:中国文史出版社,2024年。

2.中共山东省委党史研究室编:《中共山东英烈大典》,济南:山东省新闻出版局,2002年。

3.余世诚、张升善编著:《杨明斋》,北京:中共党史资料出版社,1988年。

4.卞文超:《杨明斋:“万里拓荒,一身是胆”》,《大众日报》2011年7月15日。