这张已经泛黄的黑白老照片,是42年前在山东大学老校(现为洪家楼校区)一号楼西门拍摄的。照片中站在C位的白发老者,是时任山东大学校长吴富恒,后排左起三位中年男子,分别是体育教研室的徐中明老师、董元连老师和物理系的徐儒英书记(领队)。其余5位年轻的在校大学生,都是校田径队的主力队员,分别是78级物理系的龙世立(后排右一)、78级哲学系的杨远新(前排左一)、80级数学系的臧耕(前排左二)、79级经济系的周英杰(前排右二)、79级历史系的朱瑞英(前排右一)。

1982年8月10日至19日,全国首届大学生运动会在北京召开。全国共2552名运动员参加了比赛。山东大学派出了5名大学生参加此次盛会,他们在赛场上奋勇拼搏,获得佳绩。其中,龙世立荣获十项全能冠军;杨远新荣获5000米银牌、3000米第五名;臧耕荣获七项全能铜牌;周英杰和朱瑞英参加的女子4×400米接力赛,荣获第五名。

在1982年8月21日的《中国青年报》第二版的《冠军谈德智体全面发展》一文中,报社记者以“体育能促进‘全能’”为题,专访了龙世立,他以自己的亲身体会诠释了体育运动的魅力——让人在不断认识自己、超越自己、激励自己、成就自己的过程中,收获乐观、包容、协作等良好的心态……全国首届大运会落下帷幕,吴富恒校长亲切接见运动员一行并合影留念,于是有了这张珍贵的老照片。

9月22日晚上,周英杰接到了臧耕加好友的申请,她有点惊喜。40多年没见了,周英杰虽在别的微信群偶见臧耕发过几句留言,但两人直接交流很少。臧耕告知她10月中旬计划来参加毕业40周年校友会,之后想与当年参加首届全国大学生运动会的几位校友聚聚。

好主意!周英杰当即表示同意。

大学四年,有幸赶上四年一届的全国大学生运动会,尤其是首届,难能可贵!一晃42年过去了,当年的他们还是朝气蓬勃的青春时代,而如今已步入了老年。

再相聚,再回首,那将会是一种什么样的感受!

很快,由四人组成“臧龙英杰”的微信群建立起来。大家在群里回忆呀,筹划呀,调侃呀,轻松而愉快。借着山东大学首届全球校友大会东风,10月22日,当年一起参加首届全国大运会的龙世立、臧耕、周英杰、朱瑞英在北京相聚。

久别重逢的他们紧紧相拥,所有的思念和时光仿佛都在这一刻凝结。四人频频举杯,回忆着、谈论着、述说着那些共同经历的人和事,那些单纯、执着而充满了活力、勇于拼搏的难忘岁月。无论是清晰的、模糊的,心中都充满了喜悦和兴奋。恍惚之间,似乎又置身于42年前那激情燃烧的年代。

1982年的首届大运会,他们为山东大学生代表团获得总分第五名作出了特别贡献。对于当年征战首届全国大运会,每个人都非常感慨——是体育运动培养了他们吃苦拼搏的精神,锻炼了身体,锤炼了意志,为应对今后人生的各种复杂工作奠定了基础。能够参加首届全国大运会,是他们的骄傲,也是他们一生中不可多得的经历。

特别的相聚,在特别开心、特别幸福中度过。

臧耕:薛其坤院士记得我体育好

说起与体育运动的结缘,还要从我上小学的时候说起。济南市解放路第三小学很重视体育。当女子80米跨栏作为新项目出现时,崔毅峰老师把不能用的旧课桌腿改造成跨栏架,小竹竿当横栏,简易又安全。

崔老师选我练习跨栏项目。那时我的体育成绩并不突出。就是这个新项目,让我在济南市中小学生田径运动会比赛上脱颖而出,并被济南市业余体校的田赛老师选中,利用课余时间参加训练。

升学到济南七中,学校同样很重视体育,我加入了校篮球队。通过训练,我的三项全能、五项全能成绩逐渐提高。那时学校没有排球队,更没有女子足球队。如果有女子足球队,我一定会加入。

由于我的学习成绩好,又体育突出,被认为是个“全能型”的女孩。面临上大学,几所高校的老师追着让我选择入校。时任山大数学系总支书记周志仁也住在山大新校(现为中心校区)南院宿舍,和我父母非常熟悉,了解我的情况。山大数学系是全国高校的知名院系,当时的计算机学科在1972年自主研制成功DJL-1计算机,并于1978年获得全国科学大会奖。周书记一趟趟到我家里,用数学未来的发展说服我父母,帮我分析学习计算数学适合我的特点,而且计算数学结合计算机应用广泛。最终,我选择了入读山东大学数学系。其实,当初我更向往当一名医生。

想想看,不是我选择了数学,而是数学选择了我。就像周书记说的那样,现在计算数学与计算机结合的发展,已经应用到各个领域,我沿着周书记给我引的路走到了今天。

上世纪80年代初,大学生的生活还没有那么多的选择。山大操场还是泥土地面,凹凸不平,下雨天泥泞不堪。体育器材少而简陋,高低杠、篮球架、足球门等设施陈旧,但是大学生充满了火热的激情。每天下午课后,同学们纷纷来到操场锻炼,跑步的、跨栏的、踢足球的、打篮球的、打排球的、跳高的、跳远的……操场上奔跑声、欢笑声、喝彩声、加油声此起彼伏。

在校田径队里,各专业、不同年级的队员每天在一起进行训练,风雨无阻。大赛之前还集中训练,所以队员之间交流多,彼此熟悉,结成好朋友。

我的项目是七项全能,训练和比赛的挑战多。如果说练一个田径项目是一种“苦”,那么七项全能就要吃七种“苦”。我还是校排球队主攻。我热爱运动,按照教练的要求不懈地努力,四年里在各种类型的田径运动会上,先后十几次打破校纪录,两次破山东省高校普通组纪录,七项全能达到国家二级运动员水平,在全国首届大学生运动会上获得普通组第三名。大学时期,体育使我在青春年华绽放出灿烂的光。

我参加七项全能比赛,所以比别的运动员有更多的机会出现在运动赛场。每年全校运动会,女子100米跨栏是第一个项目。有一次,时任哲学系主任臧乐源(我的父亲)和领导们坐在全校运动会主席台上,开幕式刚结束,运动会第一声枪响不久,我父亲当时忘了他在主席台上的话筒,喊着:那是我的女儿。接着就从广播里传来我破校纪录的消息“报告一个好消息……”。全校运动会,要求全体师生都参加,尤其是开幕式不久,基本没有人离开。所以我破纪录的消息当时在学校可谓人人皆知。

七个项目里面,我有不止一项单项破纪录,而且还参加4×100米、4×400米接力。这是运动会闭幕式前的最后比赛项目,也是全校最激动人心的时刻。我跑最后一棒,总是能追上前面的一大截,特别是当我从第二追成第一时,欢呼声响彻云霄。我的田径主要教练董元连老师曾经对我说过:接力就得让你跑最后一棒,才能激发出你最大的潜能。有一次接力中,我追上了学校400米冠军的选手。七项全能是得双分,破纪录加分,所以我一个人得的分数,为数学系团体总分立下了汗马功劳。在当时破校纪录可以得一身运动服,那可是算很大的奖品。后来我领得太多了,就不领了。

我是进了山东大学才开始打排球。在数学系的胡征元老师、王爱义同学(数学系77级)帮助下,我进行了速成式的训练,很快成为校排球队主攻。我把打排球看成是人生的赛场:遇到困难要像扣球一样,狠狠扣回去;接球要努力救、有灵活性,以巧取胜;团队配合协调。印象深刻的是当时的数学系拉拉队,那时候可不是在手机上点赞。他们带给我的激情与欢乐,伴随了我一生。

董元连老师和我同住在山大新校南院宿舍,毕业后我还时常碰到他,聊聊天像朋友一样。后来得知他去世的消息,我心里难过了很长时间。

在校期间和毕业后,我还经常被不认识的校友认出,都是因为我体育出名。

时隔40年参加校友大会,听到薛其坤校友说,在山东大学读书时他热爱体育,我就想他应该记得我。难得听到一位如今成绩显赫的科学家作为校友代表大会发言,回忆母校学习时会提到体育作用如此重要,并让校友们在40年后相遇依然产生共鸣,无论你现在多么出众,或者我如此的默默无闻。这也是体现出校友相聚的魅力之一吧。

朱瑞英:满满的青春记忆

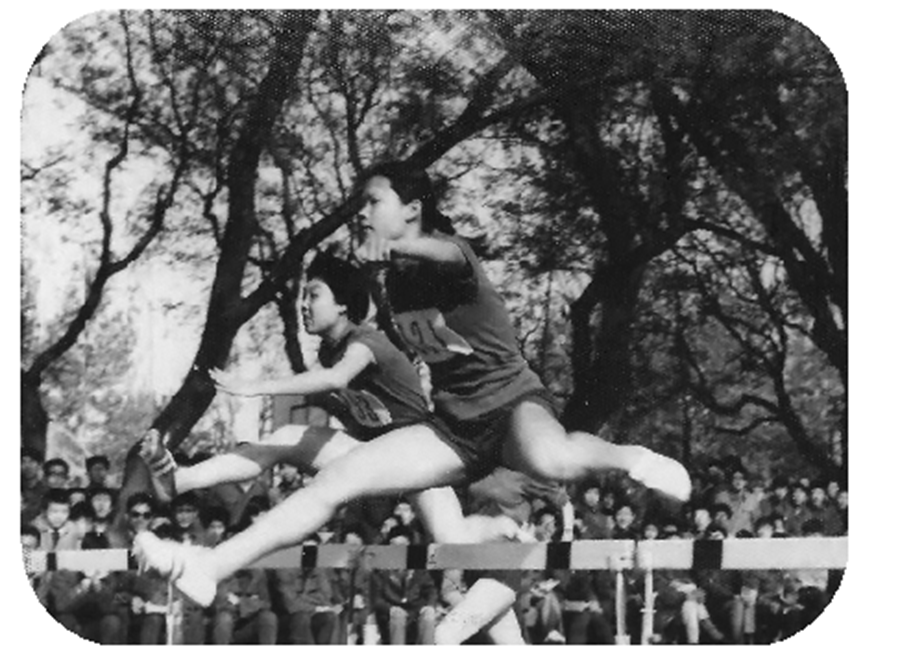

时光荏苒,日月如梭。近半个世纪过去了,每当翻看到大学时代运动场上的老照片时,我便心潮澎湃,思绪万千,情不自禁回忆起在山大求学的岁月,那些留在心底却再也回不去的日日夜夜。以及我与体育结下的不解之缘——一如默默无闻的我,到了大学三年级,一举成为校田径队的女子中长跑主力队员,开启了崭新的一页。

感念大学生涯,我的大学体育之旅,在我的生命历程中无疑是精彩和难忘的部分。

1979年,我考入山东大学历史系,那是刚刚恢复高考的第三年。在熬过十年文化荒芜期后,大学生求知若渴,迸发出空前的学习热情。学习之余,很多同学为提高身体素质、增强体魄,爱好体育运动,每天下午课后,同学们快步跑向操场,各种体育活动让大操场沸腾起来。

正如今年10月19日在山东大学首届全球校友大会上,薛其坤院士作为杰出校友代表致辞中所称:“在山大我最美好的记忆之一就是,每天下午上完课后,在这个场馆外面当时尘土飞扬的球场,踢上一场酣畅淋漓的足球,然后再冲上个痛痛快快的冷水澡!”这应该是当时山大操场上最真实最动人的写照。对此,我感同身受。

只是,我当时最喜欢的运动项目是在操场上跑步。每天下午课后时间,我便全情投入长跑中,一跑就是十几圈。也许我足弓弧度大,属于天赋型跑者吧,跑起来不觉累,越跑越轻松。

我每天享受着运动带来的快乐和自由,风雨无阻。对我而言,长跑就是一种生活方式,是全方面的美好。夕阳下,长长的跑道上,我迎风奔跑。晚风吹拂着我的脸颊,脚步在风中舞动,阳光洒在身上,那种自由飞翔的感觉,是其他运动无法比拟的。跑步不仅是为锻炼身体,更是一种调节心灵与灵魂的魔法。

到了大学三年级,有一次学校举办运动会,我抱着试试看的心态,参加了女子800米、1500米比赛。没成想,竟然一举拿下两个项目的冠军,把校田径队的长跑运动员都甩到了后面。随后,我正式参加学校田径队,成为校队中长跑运动员。从此以后直到大学毕业,两年间我曾经代表学校参加了省、市等各级田径比赛及越野赛,取得了骄人的成绩,为学校争得了许多荣誉。

大学毕业后走上工作岗位,我依然喜欢跑步,并长期坚持下来了。跑步已经成为我生活的一部分。

日本著名作家村上春树在《当我在跑步时,我谈些什么》的书中写道:“跑步,在我迄今为止的人生中养成的诸多习惯里,恐怕是最为有益的一个,具有重要意义。我觉得,由于二十多年从不间断地跑步,我的躯体和精神大致朝着良好的方向得到了强化。”村上春树通过跑步,定义了自己的人生哲学。他告诉我们人生就如长跑,要坚持自己的节奏。

美好的大学时光,已经成为我生命中永恒的记忆。因体育而结缘的龙世立、臧耕、周英杰等队友,依然情义深重。我们相约:青春不老,我们不散!

周英杰:赛场上“风一样的女子”

上世纪80年代初,我和臧耕、周英杰同在山东大学田径队,都是主力队员,皆为董元连老师的爱徒。平时一起训练,一起参赛,一起获奖,是一个战壕的战友。1982年一同参加了在北京举办的首届全国大学生运动会。当时山东全省女子丙组(普通高等学校)共有9名田径参赛队员,其中就有我和臧耕、周英杰三个人,占总人数的三分之一。

79级经济系的周英杰,是当时山东大学叱咤风云的女子短跑名将,与臧耕齐名,赛场上“风一般的女子”。在许多人眼中她的短跑天赋异禀,曾多次打破100米、200米和400米校记录,是山东大学田径场上的传奇。

周英杰短发齐耳、朝气勃勃,说话做事干净利落,举手投足间都透露出一股爽朗的英气。我和她是同年级学生,但她年龄长我几岁,阅历比较丰富。在参加全国首届大学生运动会之前,我们曾在老校操场整整集训了一个月,大家吃住在一起,互相帮助、互相关爱,收获了可贵的友谊。

周英杰高中毕业后曾在农村生活了四年,干过最脏、最苦、最累的活,属于“铁姑娘”式的女孩。恢复高考的第三年,她幸运地考进了山东大学经济系,成为家族的骄傲。

大学生活第一学期,系里召开新生运动会,班里动员大家积极报名参赛。和大多数从农村考上来的大学生一样,周英杰懵懵懂懂地没搞明白什么是田赛和径赛,就稀里糊涂地参加了100米短跑、800米中长跑和标枪、铅球4个项目。她穿着平时的普通衣服、鞋子参加比赛,一个人竟囊括了四个比赛项目的第一名,可谓一鸣惊人。

不久,负责选拔运动员的董元连老师找到她,动员她参加校女子田径队。董老师是山大的体育老师、学校女子田径队的教练,专业水平高,对运动员悉心指导,是一位难得的良师益友。

面对董老师的邀请,周英杰最初婉言回绝。因为她心存顾虑,担心加入田径队,训练多、参赛多影响学业。董老师耐心地劝导她:“你可以观察、了解一下,我们的运动员都是德智体全面发展的,其中有不少是学生干部。我对他们的要求是学习、训练都要搞好。”

后来,负责给79级文科女生上体育课的徐婉芬老师,经常跟体育课代表周英杰聊天,劝说她积极参加校田径队。班主任老师也找过她,晓之以理,动之以情,摆出经济系在全校12个系运动成绩名次排最后,希望她能为系里多拿好名次。大一上学期很快就要结束,周英杰对大学生活也有了全新的认识。经过反复思考,她决定加入学校田径队。

由于她参加农村劳动多,爆发力和耐力相对好。但长期形成的不正规动作不利于运动成绩的提高,董老师便有针对性地强化她的起跑、行进、冲刺动作训练。

“快拿腿!快摆臂!”在喧闹的操场上,经常能听见董老师的喊声。

在董老师的悉心训练下,周英杰进步非常快,取得了一系列的闪光成绩:

——在 1980年学校春季运动会上,100米成绩13″7,平了校纪录,200米成绩27″9打破校纪录。当年秋季运动会100米成绩13″5、200米成绩27″5、400米成绩1′2″1。其中100米和 200米打破了由她保持的校纪录,200米、400米的成绩分别荣获全国重点大学田径通讯赛第一名和第二名。

——在1981年校秋季运动会上,100米预赛成绩13″3,决赛13″1,两次打破由她自己保持的校纪录,同时百米成绩获全国重点大学田径通讯赛第一名。

——1982年5月,在山东省第五届大学生田径运动会上,她代表运动员发言。在这次运动会上,她的100米成绩12″9再次打破了由自己保持的校纪录,平了山东省大运会25年的纪录。她参加的4×400米接力赛分别打破校纪录和省大运会纪录。在首届全国大运会上,她参加的4×400米接力获得第五名,200米预赛成绩排在第五。遗憾的是因身体原因,决赛没拿到名次。

四年的大学生活,周英杰在运动场上获得了数不清的赞美、荣誉,飒爽的英姿让无数人记忆。同时,她在学业和其他方面也取得佳绩:三年获三好学生、一年获优秀团员,并光荣加入中国共产党。

42年久别重逢,周英杰没怎么变,虽然脸上有了些许岁月的痕迹,但她依然是那个笑声爽朗、活力无限、英姿勃勃的模样。我们一同回忆山大难忘的岁月,仿佛又回到了那个充满激情与活力的年代。

注:原文刊载于《山东大学报》2024年第30期第7版。