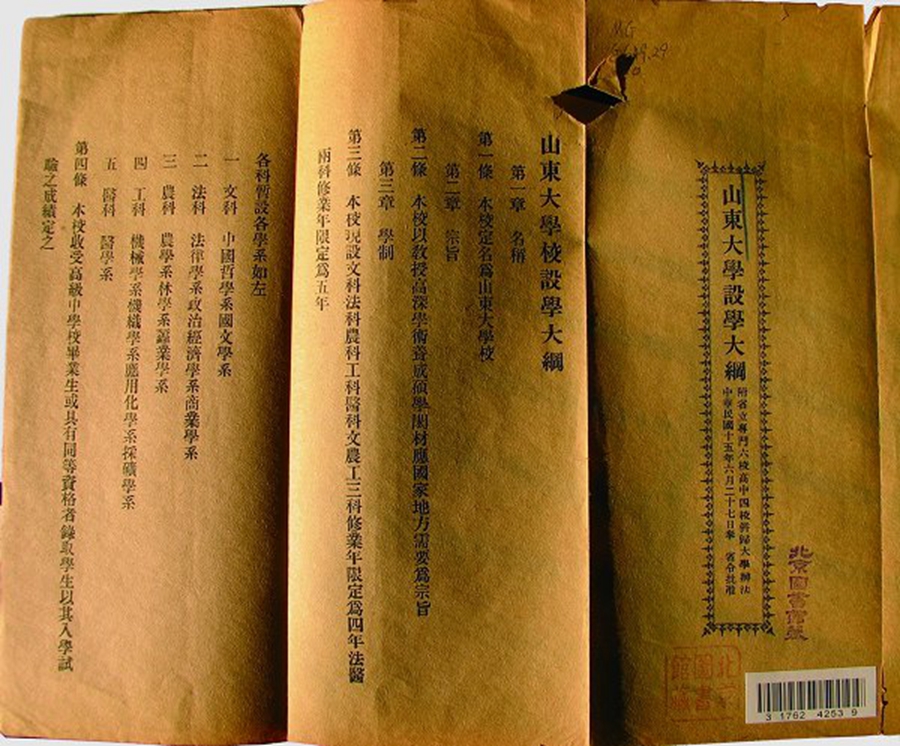

1926年省立山东大学设学大纲

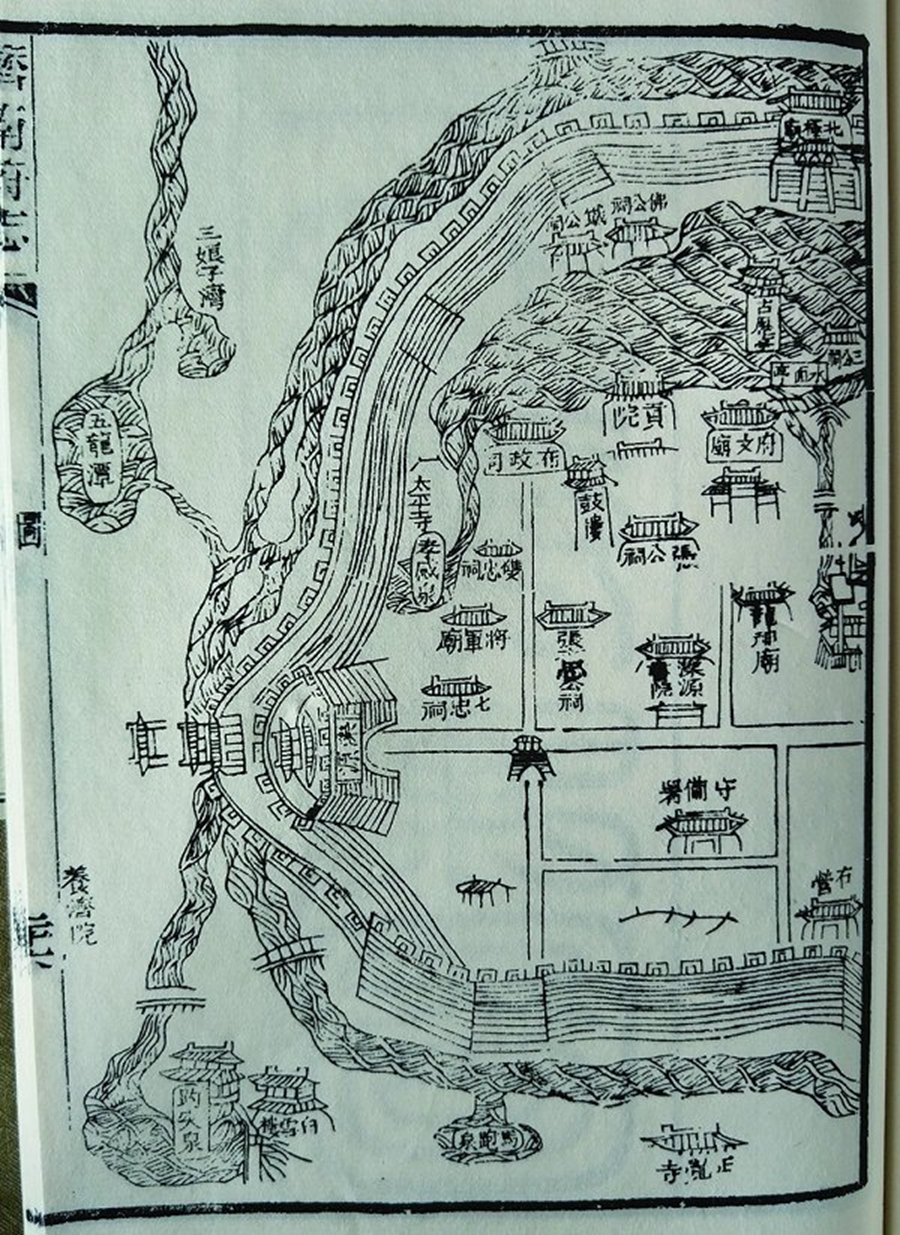

泺源书院院址图示(道光《济南府志》)

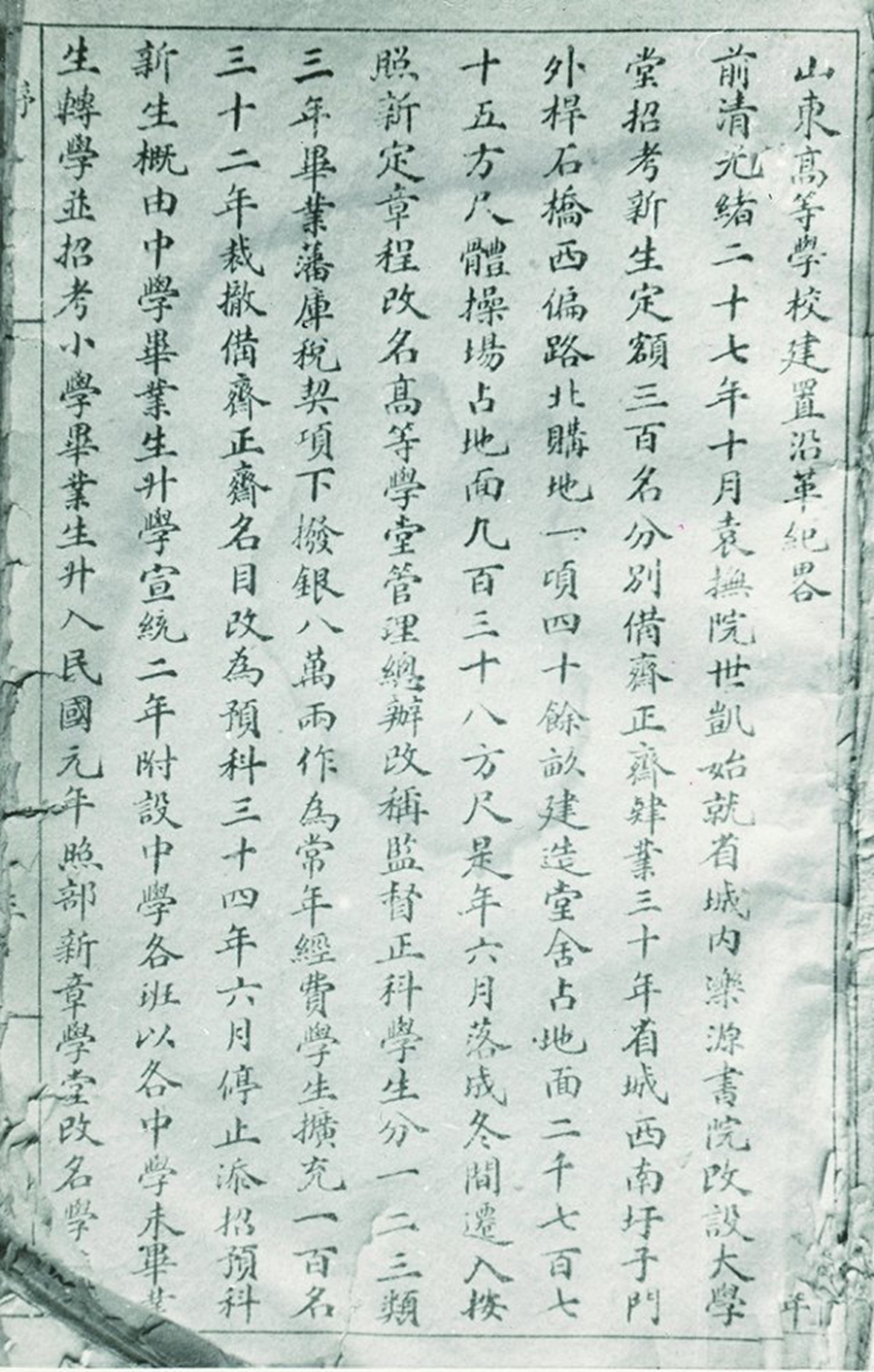

《山东高等学校建置沿革纪略》

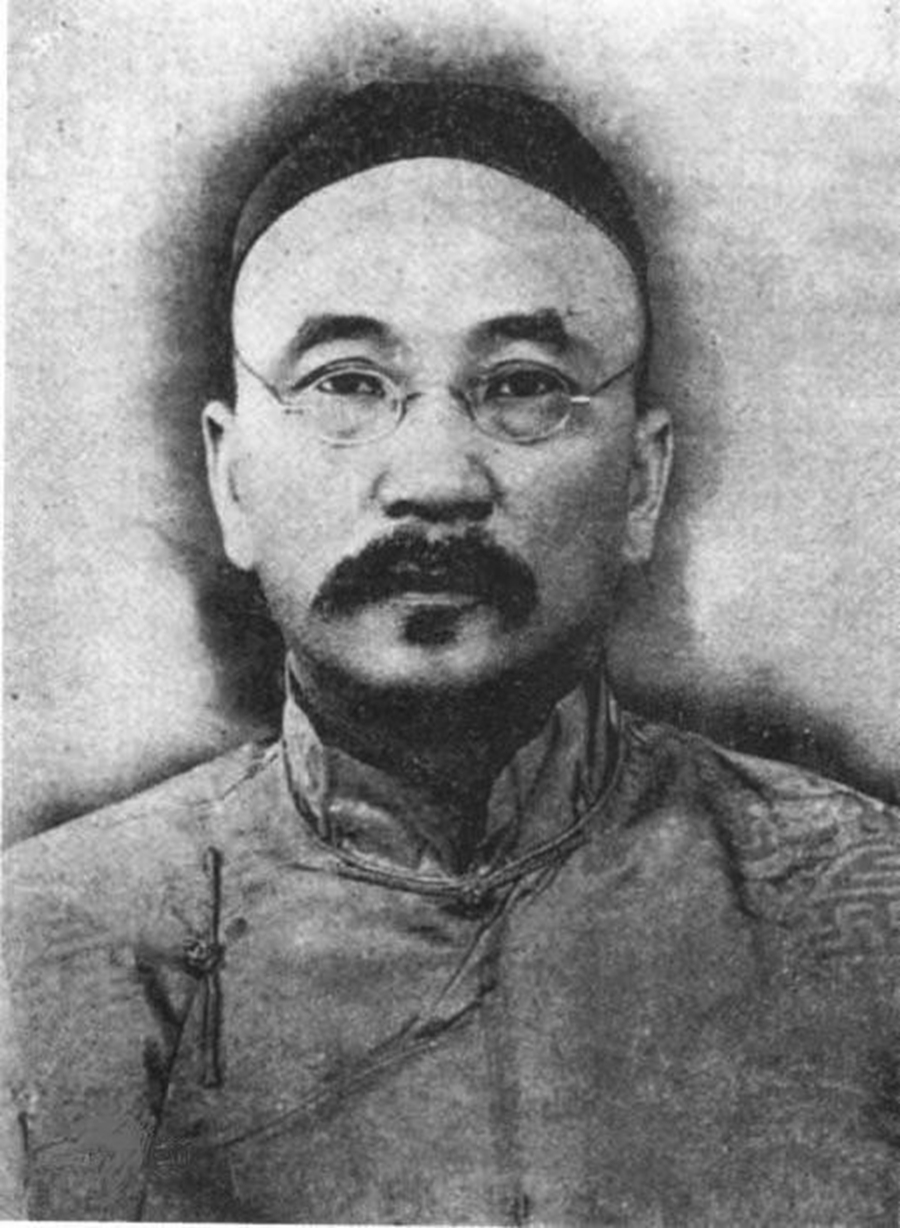

唐绍仪

唐绍仪(1862-1938),字少川,广东香山人,是清朝第三批留美幼童,1874年留学美国,1881年回国,1882年12月赴朝鲜海关任职。1884年12月,袁世凯与唐绍仪相识,对唐绍仪的留学经历、学识能力以及在应对朝鲜政变中的“临危不惧,忠诚勇武”十分欣赏。当他被清廷任命为驻朝鲜总理交涉通商大臣时,就让唐绍仪做了自己的西文翻译兼随办洋务委员,实际上的副手。从此,两人结下深厚友谊和长期合作。袁世凯赴任山东巡抚后,就向清廷奏调唐绍仪来山东协助处理涉外教案赔款事宜,后任交涉局总办兼商务局总办,负责外交和商务:“查有候选知府唐绍仪血气忠诚,才识卓越。曩在朝鲜,随臣办理交涉商务,十数年中,深资臂助。”虽不知具体详情,但唐绍仪在自1901年春季启动谋划,6月“暂以中辍”,9月重启实施的山东大学堂筹备过程中发挥的重要作用是不容低估的,所以被袁世凯任命为山东大学堂首任总办,直至当年阴历九月(不早于公历10月12日,理由如下文),由周学熙接任总办。袁世凯接调离谕令后,奏请“将该道唐绍仪调随北上”。第二天,唐绍仪随袁世凯离济北上,后来在中华民国成立后,被总统袁世凯任命为民国首任总理。

周学熙

周学熙(1866-1947),字缉之,安徽至德人,近代实业家,是晚清名臣周馥四子。年轻时科举不第,放弃功名,投身工矿事业,展露实业、财经和洋务能力。1901年在“顺直善后赈捐第一次案内报捐”分发山东试用,从此成为袁世凯重要幕僚。由于唐绍仪另行担负朝廷外交交涉方面重任,山东大学堂筹备工作后期难以兼顾,袁世凯遂任命刚刚来到济南、精通洋务的周学熙接任总办。据周学熙《自叙年谱》记载:“九月到济南,时山东巡抚为项城袁宫保世凯,札委总办山东大学堂”,“余奉命后订章程,聘教习”。此处周学熙并未明言其“九月”的哪一天抵达济南,即使按九月初一(10月12日)算,其以“总办”身份主持的山东大学堂筹办工作,已经是接近尾声了(距袁世凯11月4日上呈《遵旨改设学堂酌拟试办章程折》仅24天)。次年(1902年)5月周学熙因其父周馥来任山东巡抚,按照清朝官场惯例而去职,方燕年接第三任也是最后一任总办。其后根据《奏定学堂章程》,不再设总办,校长一职改称监督。而周学熙也曾在民国时两任总统袁世凯的财政部长,被誉为“中华第一流理财家”。

赫士

赫士(WatsonMcmillenHayes,1857-1944),[美]宾夕法尼亚州默瑟县人。1882年11月赫士来到蓬莱时,恰巧与刚刚远赴朝鲜的袁世凯擦肩而过。从1883年起,赫士在登州文会馆任教,并于1895年接任第二任馆主。但袁世凯再至山东任巡抚后,通过狄考文的介绍,对赫士的学识品格多有了解。袁世凯在给光绪的奏折中极力推荐:“该洋人品行端正,学术淹通,曾在登州办理文会馆多年,物望素孚,实足以胜任愉快。”当时登州文会馆因义和团运动以及教会内部纷争等原因暂时停办,正计划迁往潍县与广德书院合并,处于办学空窗期。赫士应袁世凯邀请,率领文会馆教习张丰年(化学)、刘永锡(化学)、王锡恩(天算物理)、仲伟仪(汉学)、罗绳引(汉学)等,并挑选文会馆部分毕业生、肄业生,还有美籍教习4人共20余人,前往济南参与山东大学堂的创办和开校后的教学工作。赫士本人受命担任山东大学堂首任总教习(在《山东高等学校建置沿革纪略》中称为“教务长”)。鉴于赫士在筹办山东大学堂过程中的巨大贡献,朝廷特赐予袍服一件。由于唐绍仪、李于锴均早早离校,周学熙接任总办时间不长,自始至终参与筹备的赫士成为开校初期学校实际事务管理人。譬如,山东大学堂开校后,新任山东巡抚张人骏受当时在山东享有特权的德国领事馆委托,曾推荐一名德国人任职教习,被赫士明确拒绝。直至赫士于1902年下半年因大学堂祭拜孔子之争辞职离校,该德国人才得以入职。

李于锴

李于锴(1863-1923),字叔坚,甘肃武威人,光绪二十一年(1895年)进士,“公车上书”发起人之一。光绪二十四年(1898年)八月,于翰林院散馆出任蓬莱知县。因在义和团事上处置妥当,李于锴被袁世凯赏识。据清《德宗景皇帝实录》载:“袁世凯奏敬举贤能吁肯擢用一折。……蓬莱县知县李于锴,据该抚声称才猷迈众,政绩卓著,最为出色之员。”袁世凯将李于锴调来济南参与山东大学堂筹建事宜。登州文会馆在蓬莱办学40年,截至李于锴共历24任知县,其不断发展壮大与办学成功,离不开历届地方政府的支持和帮助。作为当时中国最早和最好的大学——登州文会馆属地行政长官,李于锴对新式大学运作管理的了解,显然是其他地方官员所不能比的。李于锴与赫士,一个是蓬莱地方行政长官,一个是建于蓬莱的当时中国最好大学校长,双方在“政教(育)合作”上各有所得。二人本就相谐,此次携手先后配合唐绍仪、周学熙,同舟共济更为默契,共同促成了大学堂具体的筹备工作顺利进行。李于锴被任命为山东大学堂首任监督(《山东高等学校建置沿革纪略》中称为“庶务长”),其后在得知袁世凯即将调离时,以母病为由辞职回乡,不久复任蓬莱知县,后曾创办蓬莱学堂。

国画《为国育贤》作者:房静

在袁世凯领导下,唐绍仪、周学熙、赫士、李于锴,组成了近代中国高等教育史上的最牛创业组合——山东大学堂筹备团队。唐绍仪主行政交涉,周学熙主财政经济,赫士主教育教学,李于锴主事务管理。他们直接参照登州文会馆办学理念、学制管理、教学计划、运作模式,采用文会馆课本、教材及教学仪器设备,参照文会馆办学经费开支编制预算,在一个多月就完成了拟定章程、选用教师、校舍安置、设备调配、招生录取等巨量繁杂的筹办工作。

在铁保为泺源书院题写“为国育贤”97年之后,袁世凯亲自主持创办的一所新式大学就在泺源书院旧址诞生了。泺源书院讲堂门楣上的“为国育贤”匾额,迎来了山东大学堂首批100多名新生。由于之前(1898年)成立的京师大学堂因义和团运动停办,此时的山东大学堂成为中国国内唯一的官办现代大学。

1904年,山东大学堂在省城西南圩子门外杆石桥购地建设新校舍,年底迁入(现山东实验中学本校校园)。此后,山东大学历经山东高等学堂、山东高等学校、六所公立专门学校、省立山东大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等不同的历史时期。虽校名或体制有变化,但其精神文化中以“为国育贤”为根本的家国情怀从未改变。1901年山东大学堂《试办章程》:“公家设立学堂,是为天下储人才,非为诸生谋进取;诸生来堂肄业,是为国家图富强,非为一己利身家。”这样鲜明的办学宗旨,正是对“为国育贤”的精准诠释和传承。之后不同时期仍然如此,简列如下。1926年《省立山东大学设学大纲》:“本校以教授高深学术,养成硕学闳才,应国家地方需要为宗旨。”1930-1938年《国立青岛大学组织规程》《国立山东大学组织规程》:“以提高民族文化、研究高深学术、养成健全品格及专门人才为宗旨。”抗战胜利复校后《国立山东大学组织规程》:“以研究高深学术、养成专门人才、陶融健全品格为目的。”1951年山东大学与华东大学合并后《山东大学暂行规程》:“本校宗旨为:以理论与实际一致的教育方法,培养具有高级文化水平,掌握现代科学和技术的成就,全心全意为人民服务的高级建设人才。”2014年制定、2023年修订并经教育部批准的《山东大学章程》:“山东大学以‘为天下储人才,为国家图富强’为办学宗旨,以‘学无止境,气有浩然’为校训,弘扬‘崇实求新’的校风,践行‘为国育贤’的理念,追求卓越,只争朝夕,积极探索‘中国特色、山大风格’的世界一流大学建设发展道路,努力为实现中华民族伟大复兴和人类文明进步作出应有贡献。”

从校史溯源的角度考察,从1930年国立青岛大学成立到1981年,在长达50年的时间内,学校一直把省立山东大学作为学校的起点。如国立青岛大学1931年出版的《国立青岛大学一览》开篇《校史概要》就是从1926年省立山东大学成立说起。直到1981年发现山东大学堂的史料,山东大学才确立1901年的办学起点。2001年在山东大学百年校庆之前,从台北故宫博物院复制回来了袁世凯《遵旨改设学堂酌拟试办章程折》。虽然这已经是山东大学历史起点的最权威官方文献,但校史研究者们还是希望能找到更丰富、更直观的历史文献,譬如,有没有开校初期的真实照片记录?

2009年这一愿望突然实现了!为我们留下这张珍贵历史照片的,是一位登州文会馆毕业生,也是山东大学堂创办时的第一批教师。

注:原文刊载于《山东大学报》2024年第22期第7版。